Louise m’a fait voir ce matin la fleur qu’elle a photographiée il y a quelques jours près du Chauderonnet, en se promenant comme elle le fait parfois, seule je ne sais où. Vivante et fragile sur sa tige, elle est sur le point de laisser échapper dans le vent ses aigrettes de soie, l’une d’elle a cédé et a lâché les amarres, emportant sous elle l’akène et ses promesses.

On aurait pu prendre un raccourci et assimiler à la hâte cette fleur solitaire à un pissenlit. Mais tout – sa tige en écailles, ses feuilles en forme de coeur, le velouté de ses aigrettes – l’en distingue. Hormis la fragilité de sa coiffe, dont chaque enfant a fait un jour l’expérience, au moment de l’offrir en guise de cadeau à celle qui le consolera.

On ne prête pas à ces fleurs, en les confondant ainsi dans les prés et les talus, l’attention qu’elles méritent, si bien que l’ignorance dans laquelle nous vivons conduit chacun d’entre nous à passer à côté de l’aventure et à souffler sur leur tignasse comme sur une bougie.

La fleur de Louise, dont les aigrettes se préparent à lever l’ancre, est en réalité un tussilago farfara, une fleur des talus aux nombreuses vertus: les fumeurs la mélangent par exemple au thym et au romarin; elle soulage en infusion la toux de ceux qui en auraient abusé. Espèce pionnière, elle indique aussi, à peu de frais, l’instabilité des sols.

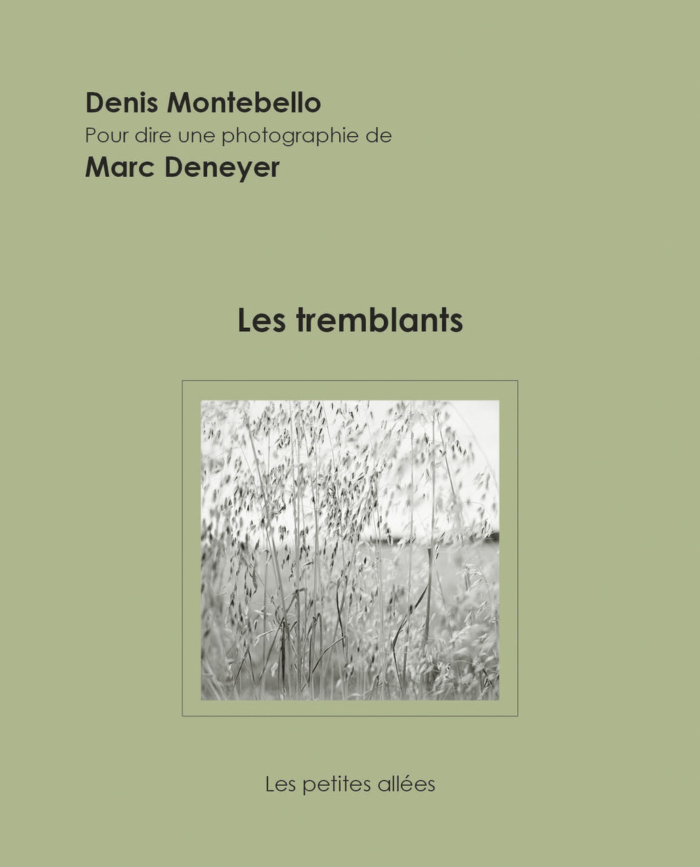

J’ai reçu ce matin le petit livre de Denis Montebello et du photographe Marc Deneyer, que les éditions des Petites Allées ont publié en février. Ils vont, chacun à leur manière, ramper dans les friches; ils s’attardent à plat ventre dans le grand désordre de midi, vont et viennent parmi les herbes pâles qui dorent en juin et brûlent en août, celles qui se multiplient aux lisères des forêts, sur les bords des routes et des chemins, autour des étangs et des lacs, au milieu des chantiers et des ruines, sur les terres inconnues d’avant la conquête et les terres abandonnées d’après. Modestes, elles composent avec le vent une interminable danse, s’épaulent et se mêlent dans une chorégraphie qu’elles réinventent.

On ne connaît pas leur nom, et cette ignorance nous garde d’une passion qui pourrait devenir dévorante; on ne veut pas en savoir plus, avancer à l’intérieur de ces territoires inexplorés; on craint de se retrouver pris dans le filet de trésors que nous tendent les cousins et les cousines des folles avoines; les petites et les grandes brizes, les brizes intermédiaires; les tremblants, toutes ces herbes qui ressemblent à des herbes sans en être vraiment et qu’on appelle herbacées.

C’est dans ces territoires en marge de l’actualité que Denis Montebello s’aventure, sans s’y perdre tout à fait, parce qu’il avance dans des trouées dont il se souvient et qu’il réinvente, faites de mots et de choses, de boucles étranges et de mitoyennetés, de saveurs et de mystères.

Il va et vient, tend une toile d’araignée invisible dans laquelle ce qui a été et ce qui est se relancent. Il ne force pas, fait entendre la folie qui anime les réalités silencieuses, ce dont on ose parler à peine, leur reconnaissant cette manière d’être tremblante dont l’enfant qu’il fut se souvient, et qu’il découvre la seconde fois pour la première. Beautés entr’aperçues et souvent oubliées, ou mises en réserve: amourettes et guerres enfantines, dessus de commode et sous-bois.

La brize intermédiaire – son architecture, sa mobilité, ses antennes – fait décidément bien plus rêver que les mobiles de Calder. Ses fruits aussi, tout à la fois queues de serpent et écailles de poissons, petits pains, fées et clochettes.

Denis Montebello est un généraliste des profondeurs, les mots qu’il glisse sous les choses opèrent comme des leviers; il soulève le réel, l’aère et fait renaître quelques-uns des pans du passé et du présent. C’est sa manière à lui d’inventer l’avenir et de rappeler la nouveauté du monde.

Je voudrais pour conclure, aux tremblants du fort du Bois de l’Abbé et au tussilage du Bois Vuacoz, ajouter les branches de foyard d’automne qui fleurissent depuis 1968 dans un coquemar sur l’armoire à chaussures de Riant-Mont, et tous les cardères de la jachère disparue de Grancy. Il en faut du courage pour ne pas se laisser emporter par les habitudes, triompher de nos négligences, résister aux trahisons. Il en faut du temps pour revenir sur nos pas, revisiter ces présences invisibles, ignorées de ne pas avoir de nom, d’être trop communes ou rétives. Gardons-nous de ne pas leur refaire d’ombre par excès de lumière. Ce sont ces présences invisibles qui tiennent tête en toutes saisons à nos hivers.