Brunch chez Gustave Roud

Cher Pierre,

Brunch ce matin dans une salle attenante au musée de Pully, à côté de La Muette ; mais avant les petits fours, une causerie autour de Gustave Roud, ce personnage au chapeau de contremaître, égaré entre la Gotte et la chapelle de Vucherens, manteau de ville sur les épaules, visage labouré par l'écriture et pentax à la main.

La salle est pleine : amis, curieux, poètes et savants, Pierre Fankhauser, Julien Burri, Sylviane Dubuis, Daniel Maggetti et Bertrand Schmidt. Mais film d’abord, qui met en scène et fait parler ceux qui ont côtoyé Gustave Roud à Carrouge, Ferlens ou Mézières ; ils ne savent pas très bien que dire à ces gens de la ville, ce qu’on attend d’eux ; ils le disent finalement, dans leurs habits du dimanche, sans décevoir, avec soin, comme à l’école. Ils disent juste, le public en rit, j’aurais voulu m’en aller. Il y a dans l’art documentaire – lorsque ses acteurs sont pris en otages et livrés, sans précaution, à des publics trop sûrs d’eux – quelque chose de diabolique.

Gustave Roud devait inquiéter, parlant comme il parlait, habillé comme il l’était sur les chemins de terre d'avant le remaniement parcellaire ; à surprendre les paysans au champ, à les photographier après les avoir mis en scène, ou à les photographier par surprise avant de leur demander la permission.

Tonnerre ! Yves m’apprend que François est mort. La dernière fois, c’était au Salon du livre de Genève, il était responsable du stand d'Empreintes. Je lui ai acheté les deux tomes du Journal de Roud, on s’était promis qu’on se reverrait. Trop tard. Ce sera donc pour plus tard et de l’autre côté.

Sa mort m’éloigne de la causerie, m’amène à écouter de travers des propos devenus soudain un peu fades, j’entends à deux reprises le mot de ressenti, je n’y puis rien, ce mot me donne l’envie de vomir.

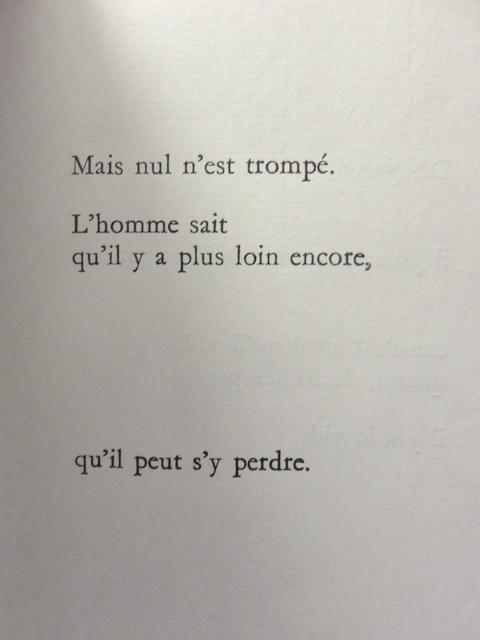

Oui, François, le chant de Gustave Roud est d’abord chant de douleur, douleur distillée et continue ; sa teneur en poison est haute, mais le mouvement de la phrase est tel qu’il parvient à en tirer quelques paillettes précieuses qui éclairent en retour l’obscurité qui les a fait naître. Les cloches sonnent au Prieuré.

Je m'arrête à Rivaz, sonne à la porte de la maison dans laquelle Ramuz habita entre 1914 et 1916. Anne-Hélène est absente. Je m'installe sous la glycine qui n'a perdu que quelques feuilles, le lac n'a pas changé et le soleil l’innonde. Je lis les quelques mots que Jean-Louis Kuffer a écrits dans le Matin dimanche, ravi d'être en de si bonne compagnie : Nicolas Verdan et Frédéric Pajak. J'avais collaboré, oh si peu et si mal, avec le second dans Nous n'avons rien à perdre, un des nombreux journaux qu'il avait lancés, c'était au milieu des années 70. Nous ne nous sommes plus parlé depuis, croisés quelquefois, brièvement.

Sandra m'envoie un message, Lili m’attend pour revoir son histoire : la fondation de Rome. Je relis avant de me coucher Le phare, ici.

Jean Prod’hom

Ces jours où les mots ne veulent pas se mettre ensemble et on n’arrive pas à les y forcer.

Devant cette grandeur, impossible d’avancer, je n’ose pas.

Ce grand beau temps, ces nuits de lune, ces soirs de bise ; – mais le milieu de la journée noblement immobile sous l’inondation du soleil.

C.F. Ramuz, Rivaz, 1915-2015

François Rossel, Le Phare, ici, éditions Empreintes, 1982