Je rêvais en 1983 d’une série de récits coperniciens. Il n’y en eut qu’un. Voici à quoi aurait ressemblé le second si j’avais tenu parole.

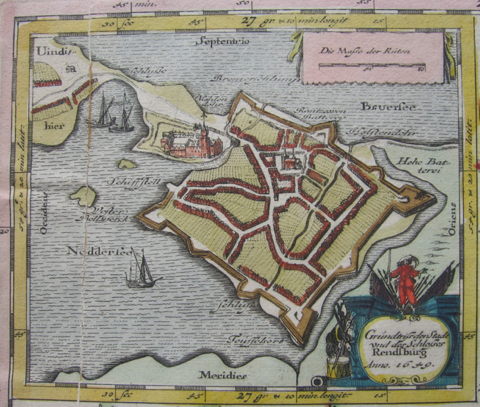

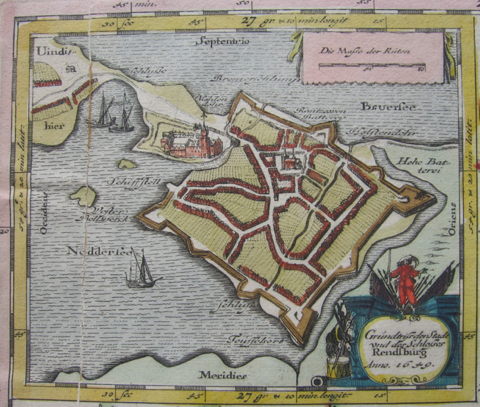

Rendsburg

Friedrich Heinze de Rendsburg rêvait enfant des merveilles du monde. Plus tard il lut assidûment les récits qu’en avait faits Marco Polo et rencontra quelques-uns des aventuriers de son temps. Il se mit en chemin le 8 mai 1650, à la conquête des pays du levant, avec l’espoir démesuré de rejoindre l’horizon et saisir en leur langue les légendes de la terre.

Il fit une première longue halte sur la rive droite de l’Oder, surpris par le sabir que parlaient les autochtones, une langue en quinconce qui avait bien un lointain air de famille avec la sienne, mais qu’il comprenait à peine et de travers. Il passa tout l’hiver à en faire façon, c’est-à-dire à s’y glisser et à la faire sienne. Il y parvint au printemps de l’année suivante et s’y trouva si bien qu’il demeura sur les rives du fleuve une année encore à deviser avec ceux qui s’y étaient établis. Il nota quelques-uns des nombreux récits qu’on lui fit. Il ne leva le camp et ne continua son chemin que lorsque les cigognes blanches installèrent leur nid sur les hauts clochers des villages de Silésie.

C’est à la fin du mois de mai que Friedrich reprit donc son havresac et marcha sans compter en direction de la mer Noire, jusqu’à l’hiver qui engourdit les innombrables bras du delta du Grand Fleuve où il fit halte. Les moeurs avaient changé, les yeux des femmes lançaient d’autres feux et les brumes paressaient certains jours jusqu’au soir. La langue aussi, un sabir encore, mais un sabir de sabir qui établissait sa grammaire en d’autres lits, faisait entendre des chants inouïs et creusaient des paysages éblouissants qui n’avaient rien à voir – ou si peu – avec ceux du Schleswig qu’il avait laissés derrière lui. Il s’arrêta là une paire d’années, s’y acclimata. Il apprit la langue, écouta les histoires tandis que la neige tombait comme jamais sur le delta.

Il reprit la route un printemps en laissant derrière lui les terres qu’il avait apprivoisées, une langue et des gens qu’il avait aimés.

Pour disposer de l’inconnu et des mots obscurs qui l’accueillaient au détour des régions où il fit halte, il lui fallut chaque fois déployer une attention nouvelle : nouvelle grammaire, nouveau lexique pour nommer les choses, écouter les épopées, demander un morceau de pain et goûter aux chants de la terre. Il suivit saison après saison la pente des langues, leur thalweg ou leur relief, s’éloignant ainsi toujours plus de la sienne dans le berceau de laquelle il était né, tant et si bien qu’il la perdit de vue et en fut comme desséché. Il voyagea ainsi en direction du levant, par terre et par mer trente ans durant avant de se retrouver aux portes de Rendsburg où demeuraient ceux qu’il avait quittés.

Ne restait ceint autour des reins du vagabond qu’un peu de maigreur avec un havresac vide et des lambeaux de souvenirs, quelques mots et un rien de bonheur, une béate ignorance en contrepartie de l’énigme qui ceinture la terre.

Les hivers et les printemps qui suivirent son retour ne lui suffirent pas pour apprivoiser la langue dont il s’était éloigné. Il demeura le restant de ses jours dans son pays pour y voir clair, faire façon de la langue la plus étrange, la plus extraordinaire, la plus inconcevable qui, à mesure qu’il en déchiffrait des pans, enfouissait plus profondément ses secrets.

On raconte que l’homme de Rendsburg aima comme au premier jour la femme qu’il avait quittée autrefois, cette femme qu’il ne reconnut pas et qui l’aima elle aussi, une seconde fois pour la première fois.

Publié le 1 octobre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Marianne Jaeglé (Décablog)

Jean Prod’hom