Riau Graubon / 15 heures

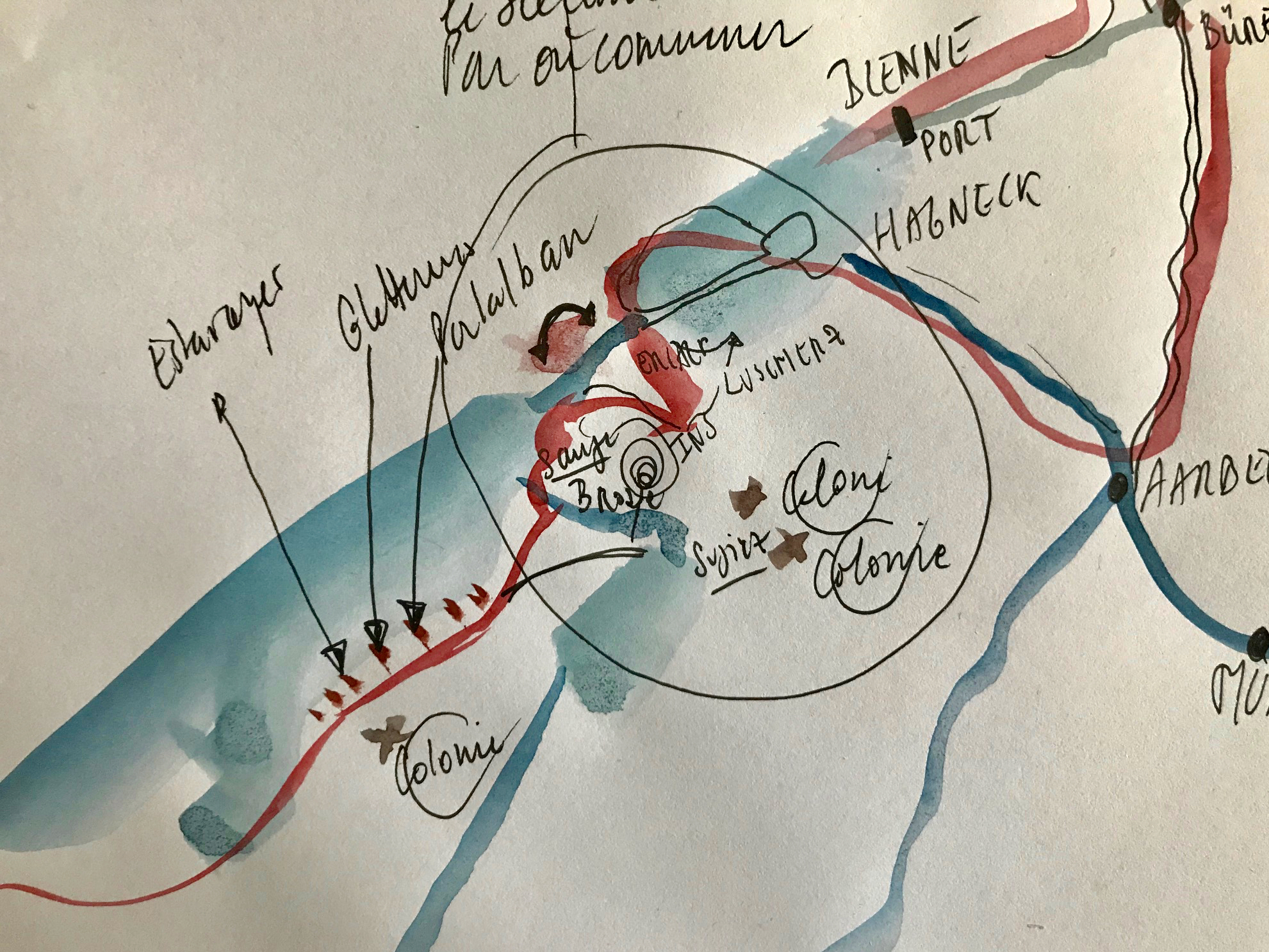

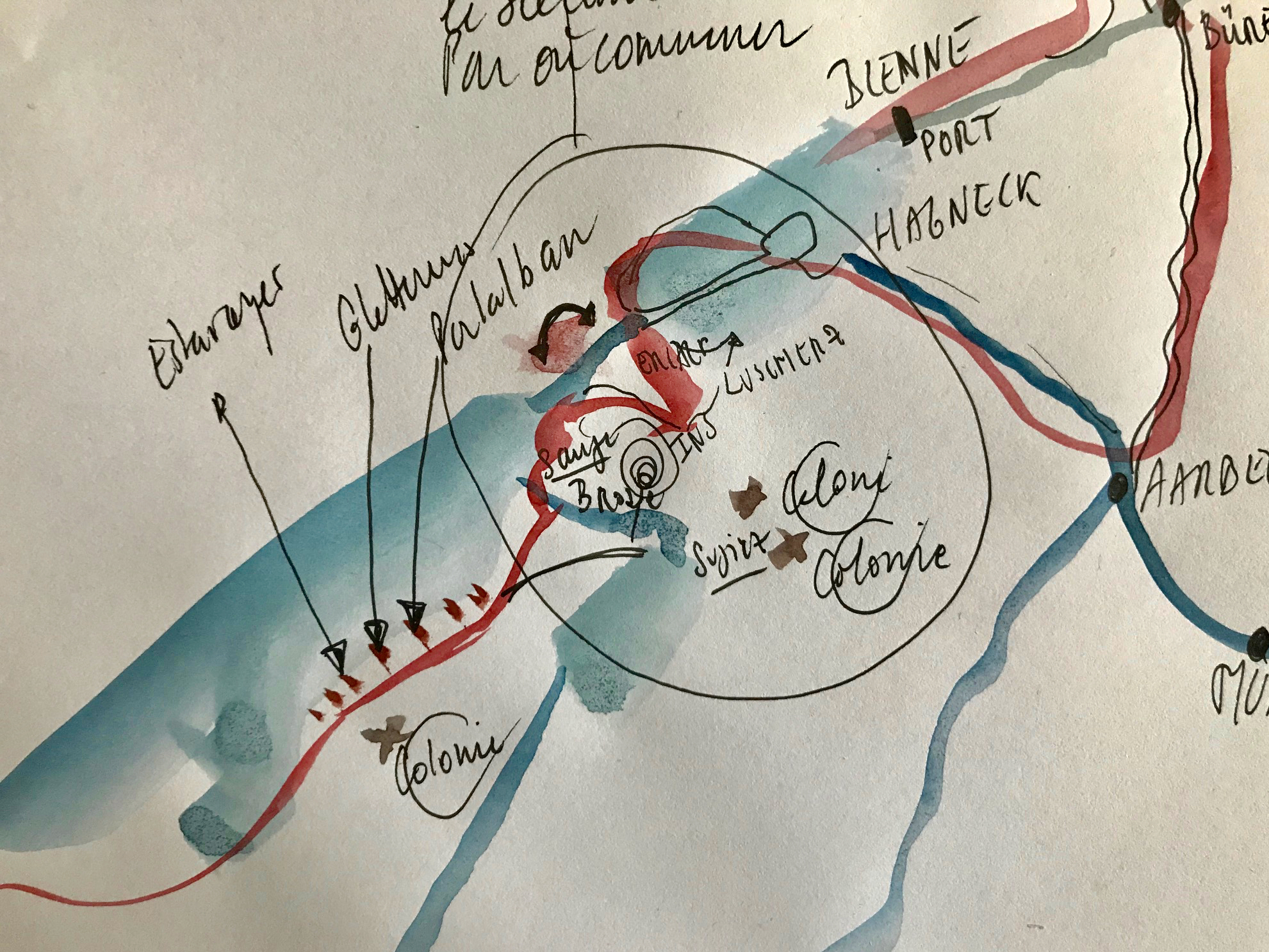

Les partisans de la culture de la betterave sucrière sont nombreux à la fin du XIXe siècle, à l’image du directeur de la colonie de Payerne, Louis Baud, qui livre à Monthey les 80 000 kilos que ses détenus ont récoltées en 1894; il souhaite d’ailleurs créer une usine sucrière. Mais d’autres entrepreneurs ont flairé le coup et en créent une à Aarberg en 1899; ils feront l’acquisition de toutes les terres arables disponibles aux alentours dans le but d’alimenter leur usine. C’est ainsi qu’ils finissent par louer les terres agricoles et les bâtiments de la colonie de Payerne après que celle-ci eut fermé ses portes en 1902, pour constituer le domaine de Belle Ferme, qui existe aujourd’hui encore.

La colonie de Payerne a été une véritable entreprise, l’unité d’Orbe créée pour soulager la première le sera aussi, en participant à différents travaux publics, et notamment à ceux du dessèchement de la plaine de l’Orbe; les détenus sont encadrés par un directeur, un chapelain, le médecin de la région et des surveillants. Ils logent tous dans la caserne du Séchon, une baraque construite en 1877 au Grand Marais, entourée de locaux de services et d’une étable à porcs. Les travaux d’assainissement conduisent bientôt une équipe à l’autre bout de la plaine, où l’Etat fait construire en 1880 deux bâtiments, le premier abritant la cuisine et deux surveillants, le second un dortoir pour cinquante colons. Les marais distillent leurs poisons, une épidémie de typhus se déclare; en guise de prévention, on ne boira que l’eau de la fontaine d’Ependes, troublée en été par du cognac. Les détenus rentrent tous les week-ends au Séchon.

Dans le même temps, on les charge d’autres travaux: plus de cinquante sont envoyés à Vallorbe, un incendie a détruit la moitié de la ville, ils démolissent les murs qui vacillent et évacuent les matériaux. Une autre équipe rectifie le cours de la Venoge sous Lussery. D’autres enfin aménagent les grèves du lac de Neuchâtel à Yvonand – empierrements, chemins, canaux, plantation d’osiers, de vernes, de peupliers, tailles, coupes.

Le déplacement continuel des colons et un logement précaire expliquent le nombre élevé d’évasions; la baisse du pécule journalier n’y est peut-être pas étrangère non plus; l’administration s’en rend compte et modernise le systèmes de rémunération des internés en majorant leur rétribution s’ils augmentent leur volume de travail. Ça marche. Le Conseil d’Etat constate que « la moyenne par creusage, réglage des banquettes et des berges, y compris le transport à la brouette, s’est élevé à 10 mètres cubes par jour ».

En 1894, les autorités vaudoises décident d’acquérir des parcelles de terre en vue de fonder juridiquement une nouvelle colonie agricole, les jours de celle de Payerne sont comptés, les derniers colons quitteront la Broye pour Orbe en 1902.

Le domaine agricole urbigène ne cessera de croître et fournira du travail à un nombre toujours plus important de détenus. Il faudra construire de nouveaux bâtiments: cellulaires, écuries, abris, locaux de dépôt, logement pour le directeur, cuisine, réfectoire, buanderie, ateliers. Mais si la Commission de gestion du Grand Conseil vaudois plaide en 1915 pour l’augmentation de la rentabilité du domaine, elle précise que la tâche prioritaire de l’établissement est d’améliorer le comportement des colons. L’établissement d’Orbe ne sera jamais une « exploitation agricole pure comme cela paraît être le cas à Witzwil, où il semble peut-être que le prisonnier ne soit plus guère qu’un outil de production ».

Certains chiffres donnent le vertige, les colons plantent à Chevroux, entre 1880 et 1882, 453 000 boutures de saules et d’osiers, 140 900 plans d’aulnes, frênes et peupliers; ce sont eux qui construisent, entre 1882 et 1884, une jetée rendue nécessaire depuis l’abaissement des eaux du lac, longue de 180 mètres. A Cudrefin les colons, qui logent dans une baraque près de la Sauge, plantent 89 950 aulnes, 37 250 frênes et 250 000 osiers. La vie est rude, une quinzaine de colons prennent chaque année la poudre d’escampette, quelques-uns définitivement. En 1886, une douzaine d’internés sont envoyés chez le juge pour rébellion. On injurie, on menace, on met le feu.

(Sources: Henri Anselmier, Les Prisons vaudoises 1872-1942)