Oui, mais Monsieur Berset, à quoi ça sert la politique ?

- Comment t’appelles-tu ?

- Louise.

- C’est un bien joli nom.

- Oui, mais Monsieur Berset, à quoi ça sert la politique ?

- Et bien, ça sert à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. C’est ce je dirai d’abord ce soir sous le grand chapiteau à l’occasion de notre fête nationale, à tes parents et à tous ceux qui viendront. J’essaierai de leur donner du courage car nous vivons une période mouvementée, instable, et les adultes ont tendance dans ces situations, un peu par crainte, à se replier sur eux-mêmes, à parler du passé : « C’était mieux avant. » Pas seulement en Suisse, dans les pays qui nous entourent aussi. Et personne ne sait quand les choses vont s’améliorer. Dans certains pays, plus de la moitié des jeunes ne trouvent pas de travail. Alors bien sûr, ici, nous nous portons mieux que chez nos voisins, et je le leur rappellerai, ça fera du bien à mes concitoyens. Mais tout n’est pas pourtant si rose chez nous, toute personne de plus de cinquante ans qui perd son travail a de la peine à en trouver un autre. Sur ce type de problème, un conseiller fédéral comme moi ne peut pas agir seul, les pays sont obligés d’agir ensemble. Pour agir chez nous, on ne peut ignorer ce qui se passe ailleurs, dans un monde où tout va si vite, dans lequel l’Europe cherche sa place, et au milieu de cette Europe la Suisse aussi, la sienne, C’est difficile de trouver des équilibres. Mais nous devons tous nous mobiliser pour intégrer chaque personne, de 7 à 77 ans. On ne peut pas se permettre de laisser de côté ceux qui sont dans des difficultés, c’est un des éléments qui a assuré le succès de la Suisse, sans jamais perdre de vue que nous ne sommes pas seuls. Voilà ce que je dirai ce soir sous le chapiteau. Et demain on devra répondre à tous ceux qui nous interrogent sur le fonctionnement de nos banques, la crise de la dette, l’échange automatique de données, la transparence fiscale,...

- Je comprenais un peu au début, mais maintenant...

- Comment t’appelles-tu ?

- Lili.

- Et bien, Lili et Louise, je vais essayer de dire les choses plus simplement. Disons que certaines personnes, parce que la vie est difficile, préfèrent ne pas affronter le présent, se rappeler le passé, les serments du Grûtli, la belle époque de la guerre froide, le monde était divisé en deux, les communistes et les capitalistes. Tout a bien changé et nous devons accepter ce changement. Mais les nouvelles réalités n’ont pas surgi de nulle part, il y a un lien évident entre le passé et le présent, et le passé est plein d’enseignements, il est le creuset de valeurs qui sont essentielles. Ce soir je parlerai de 1830 et de la paix du travail, de 1848 et du fédéralisme, de la démocratie directe, du plurilinguisme, des choses simples sur lesquelles repose notre pays et que tu comprendras mieux demain à l’école. J’évoquerai les capacités industrielles de la Suisse du XIXème siècle dont le développement a été presque aussi rapide que celui du Royaume-uni, ses capacités d’innovation sur le plan technique et scientifique. Mais je dirai ce soir aussi notre confiance et notre audace comme notre respect des traditions. Ce point est essentiel, une constante dans notre histoire, notre pays a vu naître aussi bien des constructeurs de ponts et des ingénieurs que des figures critiques. Tout progrès doit en effet être considéré d’un oeil froid, sévère même, sceptique, mais ce scepticisme ne doit pas coûter plus d’énergie que le progrès lui-même. La foi en l’avenir et les égards que l’on doit à notre passé sont les piliers de notre pragmatisme.

Je parlerai aussi ce soir d’un défi majeur, celui de l’évolution de la population, on doit se réjouir de vivre toujours plus longtemps en bonne santé, mais cet événement considérable dans l’histoire de l’homme nous oblige à nous engager dans des réformes importantes pour que nos assurances sociales restent performantes, il en va du lien entre les générations.

Je leur parlerai enfin d’une question qui fâche, de la politique suisse à l’égard de l’Europe, quelques mots seulement, immanquablement un peu vagues, je leur parlerai du pragmatisme qui commande nos actions. Aujourd’hui nous ne sommes pas menacés, aucune raison dans ces circonstances de rester sur la défensive, nous pouvons nous montrer sûrs de nous, créatifs et actifs, sans nous enliser dans nos mythes, en tirant du passé des sources d’inspirations qui nous permettront d’avancer. Ne pas fermer les portes, ce ne serait pas une attitude digne. Voilà !

- Comme tout cela est difficile !

- Pas tout compris !

Jean Prod’hom

Les "cheneviéres" de Corcelles-le-Jorat

La culture du chanvre, diabolisée dans les années 60 mais remise à l’honneur dans les années 90 par des agriculteurs qui peinaient à survivre, jouissait autrefois dans la région et jusqu’à la dernière guerre de faveurs et de soins qui en attestaient le prix. De cette culture à Corcelles-le-Jorat ne restera bientôt, je le crains, que le nom des Chenevard et de leurs descendants. Et une trace dans les archives. Les cheneviéres ont en effet l’honneur d’être désignées dans le relevé de 1852 par un nom spécifique, à côté des prés, des champs, des jardins et des bois.

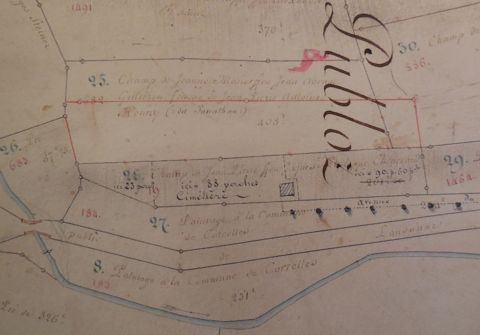

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat, A la Grange ès Roud

Les cheneviéres sont des parcelles qui jouxtent les habitations. Elles ont en 1852, comme les jardins, une valeur fixe dans le cadastre, 1522.50 francs la pose, tandis que la valeur des prés, des bois et des champs varient selon leur situation. La chenevière est travaillée à deux pas de la maison sous étroite surveillance, pour s’assurer qu’aucun oiseau ne détruise les précieuses graines, qu’aucun animal ne fouisse la terre retournée préalablement, fumée et hersée, tapée au moyen de larges planches au milieu desquelles était fixé un manche en bois. Il fallait, précise l’auteur de l’article de l’Encyclopédie de Diderot, que toute la cheneviére soit aussi unie & aussi meuble que les planches d’un parterre. Attendre ensuite, simplement attendre en empêchant la mauvaise herbe d’étouffer la croissance du chanvre.

On semait le chenevis au mois d’avril ou de mai, le jour de la Saint-Urbain, ni trop serré ni pas assez – il faut observer un milieu, qu’on atteint aisément par l’usage, avertit l’Encyclopédiste –, puis le pousser dans la terre à la herse ou au râteau.

On arrachait en septembre les fagnes par poignées qu’on mettait en gerbes dans un pré fauché. Dès le lendemain on les étendait et on les retournait régulièrement durant une vingtaine de jours, c’était le rouissage. On remettait les fagnes en gerbes et on les conduisait en char dans une remise où elles étaient entreposées.

Au printemps suivant, on terminait le séchage, au four s’il le fallait, avec les risques d’incendie que cette opération entraînait, raconte un vieux Broyard en 1931 dans la Feuille d’Avis, puis on procédait au broyage pour en tirer la filasse. On plaçait une poignée de tiges entre les deux longues et solides mâchoires de chêne du batioret qu’on ouvrait et fermait lourdement. Les gosses collectaient dans les débris les fils afin de faire la ficelle pour les liens, licols, cordeaux, cordes de chars, longes. Plus tard dans l’année, le sérancier passait pour carder le chanvre qui serait filé l’hiver suivant.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat, Vers chez les Chênes, 1852

M’aura suffi d’une petite matinée pour faire l’inventaire des cheneviéres de la commune :

Vers Chez Porchet : 51.60 toises

A la Grange ès Roud 95.50 toises

Vers chez Charbonney 54.45 toises

En Gilletaz : 58.60 toises

Es Garres : 46.30 toises

A la Mollie : 37.25 toises

Vers chez les Chênes : 88.97 toises et 142 toises

Es Tailles : 75.75 toises

Au Chalet d’Orsoud : 44.50 toises

Vers chez Porchet : 64 toises, 39 toises et 40 toises

Praz à L’Armaz : 34.55 toises

En Rachigny : 46.95 toises

Et en tirer comme un poème : 919.42 toises, c’est-à-dire 8274m2, c’est-à-dire un peu moins de 2 poses, et le beau nom de cheneviére écrit par un géomètre consciencieux.

Jean Prod’hom

L'envers d'une ligne de désir

Cela fait un bail qu’on dépose chaque matin nos enfants au bas du Torrel, là où s’arrête le bus scolaire, tout près d’un pont qui enjambe dans l’ombre vert sombre le ruisseau du Riau. Le chemin mène à la mécanique, un bâtiment en retrait dans lequel les paysans d’aujourd’hui logent quelques têtes de bétail, entreposent une ou deux machines agricoles et des balles de paille.

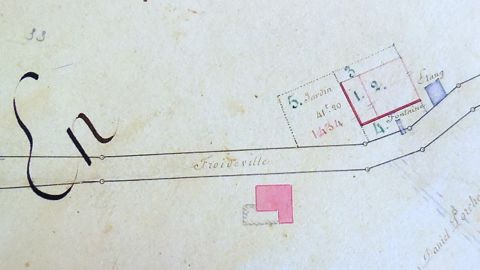

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852

C’était un ensemble comprenant autrefois un logement, avec devant un demi-rond d’herbe tendre, un carré de bettes, du fenouil et du persil. A l’arrière une grange et une écurie auxquelles s’adossait un couvert abritant une scierie et une machine à battre le grain, avec une vaste place de terre battue pour entreposer des chars, stocker le bois, manœuvrer. En 1852 ce domaine appartenait à Jean Rémi Steiner.

Plus trace de la fontaine indiquée sur le plan, plus trace non plus de l’eau détournée du ruisseau par un canal, 250 mètres plus haut, sous la Mollie Cheiry. Une trace seulement sous la peau du pâturage, comme l’envers d’une ligne de désir, celle d’une ancienne passion, la courbure d’un rêve dont les lèvres n’en finiraient pas de se refermer, pure cicatrice sans bord, sourire d’aquarelle à ciel ouvert au-delà de tout repentir.

Jean Prod’hom

Quelque chose ne vient pas

Il y avait en contrebas du cimetière de Gillabert, le long de son ruisseau, une tannerie appartenant à Alexandre Philippe Ramuz d’un peu plus de 9 toises. Suis redescendu ce matin les pieds dans l’eau, en amont de l’ancien chemin qui monte Vers chez Porchet, à la recherche des restes d’une arrivée d’eau dont la dérivation devait se trouver à l’entrée du bois, à cent mètres de là, au pied du Champ Borgey que le ruisseau de Gillabert contourne. Aucune trace du bâtiment inscrit en 1852, ou si peu, une pierre peut-être et une trifurcation en mauvais état qui pourraient faire partie de la petite entreprise d’autrefois.

Continue dans le lit du ruisseau de Gillabert dont les lueurs troubles ressemblent à celles de l’Argens, cette rivière du Var à laquelle René Boglio s’abandonne le temps d’une matinée, laissant au silence des rentrées scolaires les ruelles de Correns fendues par le soleil. René ne s’est pas dégonflé, a jeté du pont son cartable dans la rivière, René s’en fout, René n’ira pas en classe. A l’appel de l’instituteur a répondu celui de la rivière. Ses souliers prennent l’eau qui monte jusqu’à la taille. Que les autres s’occupent de leurs affaires, je m’occupe des miennes les bras en croix, René nage dans la lumière du temps volé, danse avec une vipère d’eau, suit son ombre trouble dans la rivière, René a perdu ses souliers, il croque une figue, se douche sous une cascade. Mais René ne perd pas la raison, personne n’en saura rien, il retrouve ses souliers et son cartable, rejoint ses camarades, il s’est passé une éternité.

Je laisse la tannerie derrière moi, René sourit, René nage, absent pour personne, le cartable et mes projets au fil de l’eau, faites donc des théories, on n’entend rien sous le bruit du vent et des grillons, de l’eau, je glisse comme sur une barque caressée par les branches souples des saules, persiennes ajourées, voix indistinctes piquées par le bleu des libellules et le blanc des papillons. Je croise de petits affluents qui rient lorsqu’ils se jettent dans dans le ruisseau la tête la première, jusqu’au menton, une flûte enchantée se mêle aux tourbillons, dérive des sentiments. René croque une figue, c’est pas une heure pour rentrer, dit la lavandière, nous sommes en 1956 et je viens de naître.

M’arrête à l’auberge, personne n’a entendu parler de cette tannerie. Je rentre avec le sentiment d’être en retard, Sandra sourit, elle s’en va avec Lucie, les enfants et Oscar tremper leurs pieds dans la Carrouge. Chacun son tour. Regarde le film de Jacques Rozier. René a ramené une vipère dans son cartable, je ramène de cet enchantement un gourdin de salon.

Jean Prod’hom

,

Histoire du cimetière de Corcelles-le-Jorat

Chaque commune du canton de Vaud tient entre ses murs quelques-uns des éléments de son histoire, dans des armoires ignifuges ou de simples casiers si la place manque, clés à la bonne franquette, tant mieux. J’ai passé ces dernières semaines quelques journées dans l’une des deux salles de classe du collège de Corcelles-le-Jorat que les enfants ont abandonné depuis peu, une salle au bord de l’abandon, un ameublement sommaire, un massicot, un rétroprojecteur, de vieux ordinateurs, quelques bannières mais une fraîcheur que les vieux bâtiments conservent comme leur vrai trésor. Je ne suis pas du métier mais j’aime me laisser envahir par des questions idiotes qui viennent tout naturellement lorsqu’on leur laisse le temps de sortir des cartons et des vieux registres de comptes. J’y suis retourné ce matin pendant que Sandra, Louise et Arthur étaient au marché et que Lili nourrissait sa passion pour les chevaux.

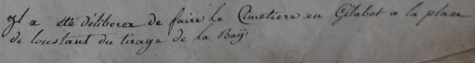

Ai tourné les premières des 44 pages du Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat levé en 1851-1852, avec l’intention initiale d’inventorier les fontaines. Me suis égaré finalement dans les fours à pain, les latrines et les porcheries, les pressoirs et les chènevières. Sans rien de bien solide. Mais chaque heure passée avec ces documents permet de mieux les apprivoiser, j’en ai fait l’expérience encore une fois ce matin lorsque je suis tombé sur une information cherchée depuis longtemps et à côté de laquelle j’avais passé jusque-là. C’est à la page 23 du Plan, un rectangle longe le chemin de la Moille au Blanc à Corcelles, il porte le numéro 58. Dans le Renvoi , on peut lire à côté de ce nombre : Cimetière à la Commune de Corcelles. Tout s’éclaire, les pièces du puzzle se mettent en place. Voici.

1.

Les Corçalins enterrent leurs morts autour de leur église, plus précisément au nord, sur une place désignée en 1852 comme Ancien cimetière (29) avec la Remise de la pompe à feu tout près (32). C’est ainsi dans la majorité des communes vaudoises jusqu’en 1803, les morts font bon ménage avec les vivants au centre du village, près de l’auberge et de l’église, le four à pain et le pressoir.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852

2.

A la fin de l’Ancien Régime, en 1810, Corcelles doit mettre à exécution l’arrêté du 16 janvier 1812 promulgué par le Petit Conseil du Canton de Vaud et déplacer son cimetière hors du centre du village. Corcelles ne s’exécute pas immédiatement. C’est seulement le 16 avril 1834 que la Municipalité, sous la présidence de Jean Louïs Henry Chenevard, s’exécute en entreprenant après discussions des travaux à Gillabert (58).

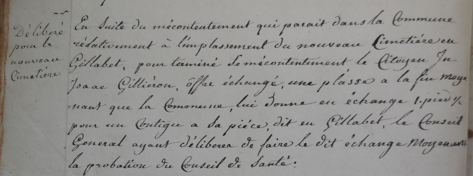

Registre des délibérations du Conseil général : 3 mars 1834

Registre des délibérations du Conseil général : 16 avril 1834

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852

3.

Le 28 septembre 1907, l’achat d’un terrain pour agrandir le cimetière est mis à l’ordre du jour par la Municipalité qui a fait des demandes d’achat auprès de divers propriétaires, les morts manquent de place. Louis Porchet refuse en indiquant que la pièce de terre convoitée en Verniaux n’est pas propice pour un cimetière (correspondance du 31 août 1907), Emile Gillééron n’est pas disposé à céder la sienne en Champ la Pierre (correspondance du 27 août 1907), un seul y consent, c’est Louis Chenevard, au lieu-dit au Publoz, un champ qui, vu sa proximité du cimetière actuel est reconnu d’après sondages propre à l’usage auquel il est destiné. Le Conseil après discussion, au bulletin secret, par trente-et-une voix contre une, donne plein pouvoir et accorde le crédit nécessaire à la municipalité. Nous en sommes là, le cimetière n’a pas migré depuis.

Plan de territoire de la commune de Corcelles-le-Jorat 1851-1852

Le cimetière de 1907 est bien inscrit dans le Plan de 1851, mais c’est un ajout.

Je quitte l’ancien collège et sa fraîcheur, descends dans le lit du ruisseau. Plus trace de l’ancien champ de repos, mais un pré aux herbes folles. Cherche la prise d’eau de l’ancien canal qui alimentait une tannerie dont personne ne parle plus, ne trouve que le ruisseau de Gillabert dont je descends le cours jusqu’au chemin – route aujourd’hui – qui monte Vers chez Porchet, l’eau fraîche me monte à la tête, avec dessous les pieds l’épaisseur de mon ignorance, par dessus laquelle j’ai tendu un fil sur lequel j’avance pas à pas, émerveillé.

Jean Prod’hom

101

Ils sont légion les performers qui reviennent des enfers ou s’y rendent, expérience limite ou mort imminente, vie en aquarium ou macération lente. Trop tôt souvent. J’aurais préféré qu’ils insistent et creusent plus encore leur galerie au risque d’y rester et d’être admirés pour leur obstination.

Bernadette L. est morte, culte et tintamarre, gueules ouvertes et mort passepartout, grilles et haies. Mais tohu-bohu assez efficace pour creuser ailleurs un peu de silence dans le silence. Foule dense et modeste dans l’église de Corcelles, Henri s’éclipse sur la pointe des pieds. Je me souviens, Pauline m’avait enchanté, Henri avait construit le poulailler qui a mis nos poules à l’abri du renard des années durant avant que celui-ci, comme il se doit, ne croque la dernière.

Le papa d’Arthur avance d’heure en heure, de jour en jour, de saison en saison. Comme moi. Mais sans personne ni devant ni derrière.

Jean Prod’hom

Dizy - Vallée de Joux

Bientôt huit heures et branle-bas le combat dans la salle de l’ancien café de Dizy où nous rejoignons les deux Bataves de la veille qui se préparent pour une nouvelle étape, chaque année une vingtaine de jours pour rejoindre Rome. Je déjeune à pleines dents, mais pas question pour Arthur de mêler son couteau et sa cuillère à ceux des autres, qu’ils passent ou qu’ils restent, si bien qu’Arthur jeûne. Tous à la même table, pèlerins et employés de la ferme, noires du Togo, crème de Chine, orange d’Amsterdam, rousses d’Irlande et blancs de Londres. On est les derniers à quitter les lieux.

Dizy

Cimetière

Bois du Prieuré

Ferme du Bois de Fey

Le Veyron

La Tine

La Venoge

Ferreyres

La carrière de calcaire jaune de Bellerive

Bois des chênes d’Echilly

Four à fer des Bellaires

Four à chaux

Envy

Sinjin

Rouge Bou

Juriens

Voiture du boisselier de La Praz

Café du Jura de Nelly à La Praz

CImetière

Combe du Renard

Côte de La Praz

Chalet Lyon (1257)

Boutavent Dessus

Pré de Joux

Crachin

Col du Mollendruz

Restaurant du col

Pétra Félix

Communal du Pont

Sagne Vuagnard

Le lac de Joux

Le Pont

Il est 18 heures, la pluie redouble, on attend le train de 18 heures 30 pour le Day et Lausanne. Encore un hamburger au Mac do de la gare, et puis le M2 jusqu’aux Croisettes. On trouve une borne sur laquelle s’asseoir en attendant Sandra, on en a plein les jambes.

Et voici que celui à qui je répète depuis plus de treize ans qu’il convient de remercier les gens qui offrent un peu de leur temps ou de leur argent, ou même un peu de ce rien qui fait tant de bien, voici donc que celui que j’aurais voulu remercier pour ces deux belles journées en sa compagnie me précède d’un rien.

Jean Prod’hom

Riau Graubon - Dizy

Il est 8 heures, encore frais, départ pour la Vallée. Peu de mots, on se l’était promis avant l’été. Aller au plus court, direction ligne d’horizon, ce qu’on a sous les yeux. Disons en deux étapes, Arthur et moi.

Riau Graubon

Messelly

La Corbassière

Jorat de l’Evêque

Route des Paysans

Jorat d’Echallens

Maupas

Froideville

Epicerie du Mille-Feuilles

Fontaine de Froideville

La Rustériaz

Bottens

Le Château

La Tuilière

Le Talent

Malapalud

Assens

L’église d’Assens

Terrasse de l’Epi d’Or

Boulangerie Fornerod

Bois d’Orjulaz

Chevrine près de Boussens

Sellerie Rochat

Bournens

Fontaine de Bournens

Cimetière de Bournens

Pont sur l’autoroute

Penthalaz

Piscine de la Venoge

Orage

Funiculaire Cossonay-Gare-Cossonay

Achat du pique-nique à la Migros de Cossonay

Tuilerie

Bois du Sépey

Arrivée à Dizy

Refuge de la Venoge

A 18 heures, avec trente kilomètres dans les jambes et le feu dans le ciel, Arhur demande :

- Dis papa, C'est quoi le plus proche de nous. Les pieds ou la tête ?

Jean Prod’hom

Au Riau

Passe la journée à l’ombre, dans l’ancien collège, y consulte les archives de la commune de Corcelles-le-Jorat avec une idée fixe mais sans méthode, en sors épuisé. Le cimetière de Corcelles a bel et bien été décollé de l’église et déplacé du centre du village au milieu du XIXème siècle. Plus précisément entre 1834 et 1837, années durant lesquelles différents travaux ont été réalisés, les comptes communaux en attestent : niveler le terrain, poser des coulisses, voiturer le sable et les cailloux pour le hangar - qui n’existe plus -, descendre à Lausanne acheter des fermentes – chez Francillon –, charpenter le couvert de l’entrée,…

Mais de ces heures passées à faire la taupe, je ne ramènerai ce soir qu’une image, celle tirée du Plan de territoire de la commune levé en 1851 et 1852. On y voit là où j’habite aujourd’hui, une étable rose et une remise sans nom ni chiffre, avec derrière un chemin de terre qu’empruntait le propriétaire d’alors, Jean-Pierre Porchet. On aperçoit sa ferme, une ferme avec son habitation ouverte au sud et à l’ouest, puis son rural constitué d’une grange, d’une écurie et d’une remise, un grand jardin et deux places de terre battue devant et derrière – avec côté midi une fontaine. Un peu plus loin à l’est un étang.

Cette ferme n’existe plus, elle a brûlé, on raconte qu’un char cité par deux chevaux l’a quittée le soir de l’incendie bourré jusqu’à la gueule de meubles et d’ustensiles.

L’étable et la remise d’en face ont pris de l’importance, un peu plus encore lorsque le propriétaire qui nous a précédés les a rachetées, a rehaussé le toit et créé un appendice pour des enfants qui n’y ont jamais habité. Nous avons récupéré il y a une dizaine d’années la part d’eau qui nous revenait, trouvé un bassin de granite, le trop plein alimente aujourd’hui un petit étang creusé au fond du jardin.

Pour le reste, les fermes, le blé, l’orge, les pommes de terre et les betteraves sont les mêmes, le ciel aussi. Et le ruisseau du Riau serpente dans les bois comme autrefois même s’il coupe plus tôt la nouvelle route qui monte à la Moille-au-Blanc, peu avant la poche herbeuse dans laquelle s’enfonce sans disparaître le tracé de l’ancien chemin.

Jean Prod’hom

Pacoton

Les prés s’écaillent, tas de barres, tas de rouille et volets clos, la mécanique déborde, des fils de fer sortent raide d’une boîte d’Ovo, les araignée prises au piège sèchent et cassent à côté d’une poignée de clous orphelins, la vie fait vis sans fin à Pacoton.

Pas de taille cette année, ni essence là où scies et fils se sont succédé à l’établi, on huilait les gonds en toute fin de saison, jetait des fagots et des taillés dans le four à pain, personne ne saura le nombre exact des bouteilles bues à Pacoton. Je marche sur les jours d’une autre saison, on a brûlé les outils de l’autre siècle, skis de bois sans bâtons. Seuls les légumes du potager chantonnent encore au-delà du jour fixé par le jardinier, picoti picoton, ne restera de cette chanson qu’un linteau de molasse avec écrit 1865 dessus, près de la cheminée d’un salon bourgeois.

Jean Prod’hom

Le temps s'ouvre et se ferme comme un accordéon

L’oeuvre aboutie est voisine du suicide. Modgliani s’est tué parce qu’il ne pouvait supporter l’insuffisance de son oeuvre, comparée à la grandeur de son désir. Il existe des sages qui ajoutent lentement à leur oeuvre, il existe des Dieux qui meurent de leur impuissance. Je n’ai rien fait, je n’ai fait que rêver, imbécile. Mon Dieu je vous aime et vous supplie.

Ouvre l’oeil à 7 heures la tête pleine, retourne dans le tambour jusqu’à plus de 10 heures. Premier matin de vacances, c’est-à-dire premier matin à ne pas avoir besoin de me demander comme chaque matin de quoi les enfants ont réellement besoin, ne pas avoir à saisir les urgences devant lesquelles il est judicieux de les placer, ne rien faire, ou qu’ils s’ennuient, attendent, se taisent, placer des obstacles, prodiguer les premiers secours, écouter, dire deux mot, aller au plus court,...

Décide de descendre au marché avec Sandra et les trois petits, de m’éclipser vers l’une ou l’autre des manifestations que Lausanne propose. Plusieurs vernissages ont eu lieu hier, le XVIIIème siècle dans les collections du Musée des Beaux-Arts, Miró à l’Hermitage, mais il y a aussi l’exposition que le Mudac consacre aux sacs en plastique, Louis Rivier et Marcel Poncet au Musée historique, Amadou et Pierre Bataillard à l’Espace Arlaud. Me décide pour le Musée historique à cause d’une peinture sombre qui veillait au fond d’un couloir au Carillet à Pully et qui me revient à l’esprit.

Les amis et les petits enfants de Louis Rivier sont à l’étage, ils parlent haut et fort, comme l’autre jour, bénéficiant aujourd’hui encore de ce que leur ont laissé ces grandes familles bourgeoises et protestantes de Jouxtens-Mézery et de Mathod. Les Rivier et les de Rahm traversent notre temps en chevauchant des points d’orgue, honorant les héros de leur lignée peints sous les traits des princes toscans, amis des arts et des hommes, invisiblement généreux dans les jardins de leur château.

Au sous-sol désert un Socrate, défiguré comme de juste par l’un des fondateurs de la Société d'art religieux de Saint-Luc et Saint-Maurice, Marcel Poncet, défenseur de l'art sacré en Suisse romande, le prince Mychkine, une lettre de Louis Soutter que Marcel Poncet a mis sur les rails de la peinture, une gravure tourmentée de Jacqueline Oyex, deux autoportraits, une bouteille et un citron, assiette verte, napperon bleu, nappe rouge. J’aperçois dans une vitrine des poèmes de Jean Follain, aux éditions de La Rose des quatre vents que le catholique genevois a illustrés. Jean Follain réapparaît sur un écran de télévision dans une courte séance tournée, peut-être, dans la maison Saint-Christophe de Vich. Poncet y fait le clown entouré d’enfants.

A la fin du livre que Jaques Chessex et Valentine Reymond ont consacré au peintre et verrier, il y a une photographie réalisée à l’ouest du Bois de Chênes entre Vich et Genolier, près de la Baigne aux chevaux. On y voit Philippe Jaccottet et Marcel Poncet, mais aussi Jean-Claude Piguet tout jeune alors que j’ai assisté une année durant à l’université de Lausanne, un peu par hasard, à l’occasion d’un séminaire qu’il avait conjointement organisé au début des années quatre-vingts avec Pierre Gisel autour du requiem, et plus particulièrement du War Requiem de Benjamin Britten. Le monde se rétrécit soudain et le pavé sur lequel je pose le pied en sortant du musée se souvient. Est-ce ainsi qu'on se cherche des racines ou est-ce ainsi qu'on les trouve, parce que le temps soudain se confond avec lui-même, s’ouvre et se ferme comme un accordéon.

Jean Prod’hom

On touche du bois

Matinée au CHUV, le test au synacthène réalisé il y a un mois montre que les glandes surrénales de Louise répondent tout à fait normalement au stress et sécrètent la quantité de cortisol qui convient. Pour le reste tout va bien, on touche du bois, les paperasses qu’on est invité à compléter ne constituent pas aujourd’hui une corvée, on se réjouit d’écrire oui ou non en face des questions qui nous sont posées, elles font même un peu sourire. Le service de pédiatrie, qui ressemble en temps de crise à l’antichambre du cercle le plus sombre des enfers, n’est pas loin dans ces circonstances d’avoir les allures d’une chocolaterie où l’on accueillerait les enfants du paradis au pays des merveilles, on aimerait même que notre séjour se prolonge pour revoir le gamin qui a disparu sur son tracteur à l’autre bout du couloir, suivre encore un instant les allées et venues des infirmières et des médecins, écouter le bruissement de la vie là précisément où elle hésite.

Et puis la bienveillance des médecins, le temps que mettent les professeurs à la disposition de nos enfants pour qu’ils comprennent ce qu’il en est, saisissent au mieux leurs intentions et leurs actions en leur donnant des explications suffisamment sommaires nous permettent à nous aussi de nous rassurer et de savoir un peu mieux ce qu’il faut en penser.

Il est un peu plus de onze heures et quart lorsque nous quittons le CHUV, je reconduis Louise à Vucherens où elle va pique-niquer et répéter le spectacle de fin d’année, elle refuse comme d’habitude de prendre une aspirine. On compte les balises anti-gibier à ultrasons posées l’année dernière entre le Chalet-à-Gobet et le bout du plateau de Sainte-Catherine, près de cinquante, chargées de tenir à distance les chevreuils, les renards, les blaireaux, les hérissons et leur épargner ainsi de se trouver nez à nez avec les quarante tonnes circulant sur la route de Berne. La campagne est devenue pour le bien des bêtes, et c’est tant mieux, un immense zoo entouré de grillages parfois invisibles. Mais si les hommes se sont révoltés (et se révoltent encore) à l’encontre des murs de pierres que certains d’entre eux ont dressé pour en séparer d’autres de leurs parents et de leurs amis, ils acceptent tous aujourd’hui sans broncher le mur infranchissable qu’ils dressent entre eux et les bêtes.

M’arrête au retour sur la colline de Vucherens, relève la date de 1839 inscrite sur le tympan du porche du cimetière près de la chapelle érigée en 1737. Cette date renvoie-t-elle à l’adjonction de ce porche ou à la création du cimetière ? A un agrandissement ? Existait-il avant 1737 un cimetière ailleurs, près de cette chapelle dont parle Marcel Grandjean, incorporée à une maison communale dans le village ?

Je monte au pas le raidillon de la Moille Cherry, une bossette à lisier me précède, tuyaux hirsutes dressés sur la tête, que le chauffeur fera traîner tout à l’heure sur les prés, évitant ainsi de repeindre le printemps à l’ammoniac, en passant comme autrefois 20 000 litres de lisier à la moulinette. On se sépare au tilleul, le convoi monte en direction de la Moille-au-Blanc.

Aujourd’hui encore il m’apparaît que les choses vivent en paix côte à côte, sans lien de subordination, avec en chacune d’elle un monde, comme devant la forge de Vincent Desmeules à Ropraz où je m’arrête un bref instant après avoir déposé Lili et Mylène à l’arrêt de bus : des abeilles bruissent à l’entrée d’une ruche bleue, à l’abri sous des plaques de fer, rouillées, brutes, inertes, d’un autre âge, d’un autre règne.

Jean Prod’hom

Faire un livre

Le grondement sourd qui nous parvenait ces derniers jours de la soufflerie des greniers de la Moille-au-Blanc s’est tu, l’herbe est sèche. Si Freddy a entamé hier un second passage dans le pré à Max, ce matin la faucheuse est bâchée, il a plu toute la nuit. Le vent est tombé, les fenêtres sont fermées, on ne verra pas les enfants avant huit heures, tout est en place pour un dimanche pot-au-noir. Des bruits il y en a, mais le vide que le vent a creusé depuis qu’il est tombé les maintient séparés les uns des autres, dans une solitude presque désespérée : un grillon se noie, les bris d’un merle de cristal, les cris d’une corneille ou un âne qui brait, à moins qu'il ne s'agisse d'un pic sur une vieille plaque d’éternit. Douceur, désolation, mais sans risque et sans heurt, sans contagion. La pluie soudain reprend et s’abat sur le toit, on ferme les velux, on se retire, nous de notre côté et la campagne du sien.

On boit un café, Sandra lit, Louise nous rejoint. Je relève mon courrier, un gentil mot de François Bon sur Tiers Livre, ce n’est pas la première fois et je m'en réjouis. Me réjouissent également ces mots des lecteurs qui me parviennent : Justine, Murielle, Julien, Yvan, Sylviane, Brigitte, Murièle, Alexandre, Francis, André, Anna, j’en oublie.

Bientôt cinq ans. Un billet chaque jour, chaque jour ouvrable d’abord, quotidien depuis juillet 2012, des billets qui donnent un rythme à mes journées, parfois bien plus. Observer, comprendre, aimer, tout et n’importe quoi, ce qu’on finit par regarder, d’autres couches, d’autres cercles. Même si – et c’est l’une peut-être de ses leçons essentielles – écrire n'est pas tout, tout au plus un attribut, j'entends par attribut ce que l'intellect perçoit de la substance.

Je tente de placer au bon endroit le numéro ISSN qu'une dame de la BNF m'a envoyé la semaine dernière. Malgré les conseils avisés de François Bon et Christine Genin je n’y parviens pas et y renonce assez vite, il n’y a pas le feu. Même chose avec Prolitteris, Claude qui m'avait encouragé il y a 6 mois à adhérer à cette société chargée de veiller aux droits d'auteur, a réitéré ses encouragements l'autre soir sur le seuil de la librairie Basta, avec d’autant plus de raisons qu'on a reparlé de ce livre qu'on va faire ensemble.

Il me dit où il en est, ce qui pourrait constituer le centre de ce livre, et j’imagine les cercles qui en feraient le tour, toujours plus larges. Et cette idée de faire un livre – Je ne sais pas si tu as déjà envisagé de réunir un choix de tes textes dans un livre en papier ; si ça te tente, je serais très intéressé à les publier – je ne m'y suis pas fait immédiatement, mais je peux aujourd’hui le concevoir à condition qu’un maître d’oeuvre aux reins assez solides prenne l’initiative des travaux. Ce maître d’oeuvre m’obligerait ainsi à reconsidérer ce qui existe aujourd’hui dans les limbes, et à concevoir des cercles inédits susceptibles de m’accueillir moi et mon purgatoire, mes enfers et mes paradis.

Comme chaque dimanche depuis quelques semaines, Louise et Lili descendent chez Marinette lui donner un coup de main, nettoyer le parc de l’âne Ziggy et Sahita le poney, Sandra les accompagne. Arthur, qui a été privé d’écran toute cette semaine, part en trombe avec Oscar remplir sa tâche dominicale, fait le petit tour au pas de course, revient à 10 heures sonnantes. Il se cale devant l’ordinateur pour jouer et aménager la plate-forme Minecraft qu’il souhaite administrer avec sa soeur.

Passe en coup de vent chez Marinette qui prépare un thé, pour avertir Sandra et les deux filles qui ont nettoyé les box et ramasser les crottins du parc que je descends en ville au Musée historique de Lausanne où je compte m’arrêter dans quinze jours avec les élèves de la 11. Les gardiens du musée coopèrent si bien qu’il ne me faudra que quelques minutes pour régler l’affaire. Monte au deuxième étage jeter un coup d’oeil à l’exposition consacrée à Louis Rivier dont je ne connaissais en fait que la Mater dolorosa de Bottens, étape naturelle du pèlerinage qui va de Corcelles à Echallens. Y reste finalement deux bonnes heures, Louis Rivier y apparaît entre deux mondes, pseudo-idôlatre au coeur de la communauté protestante fâcheusement iconoclaste, dernier artisan de la générosité discrète de la grande bourgeoise vaudoise avant son déclin.

Lausanne est immobile, bien droite dans le vent, les yeux fixés sur le lac, il y a du monde sur l’esplanade de la cathédrale, peu de Lausannois. Une femme cachée derrière un niqab me rend songeur, elle photographie les alpes françaises de l’autre côté du lac, les toits du quartier de la Palud, son mari ou son ami, les jardins de l’Evêché, mais que voit-elle ?

L’homme fait lui aussi quelques photos, les Alpes, les toits, les jardins, pas un regard pour elle, moi si, et elle pour moi.

Jean Prod’hom

Trapèze et chute libre

Il en faut de la volonté pour pencher la tête et retrouver sous le badigeon immanquablement gris des jours ouvrables, ne serait-ce qu’un instant les couleurs d’origine, il en faut du courage pour suspendre les trajectoires que des disciples de Laplace semblent imposer à chacun d’entre nous et prendre la tangente. Je n’y parviens qu’à moitié, avance actif et docile jusqu’à midi en anticipant les désagréments des jours prochains. Nous avons, les élèves de la 11 et moi, étêté les piles qui menaçaient au sommet des étagères en mettant le surplus à la benne ou dans des cartons, en vue du déménagement qui va nous conduire dès le mois d’août prochain dans le nouveau bâtiment scolaire. J’en profite pour verser tout ce que j’avais cru bon garder des années durant dans la poche sans fond de l’inutile. On entrepose ce qui est à garder dans l’ancienne salle de sciences. La classe 11 reprend une existence indépendante à mesure qu’on la libère, les élèves rentrent chez eux avec des livres et des boîtes vides sous le menton. De six heures à midi sans discontinuer, une seule trajectoire, de porte à porte, comme suspendu à un trapèze tenu par une main invisible.

Chute libre ensuite au Riau où je me couche une bonne heure, ramolli, avant de corriger assis devant un café les vingt-deux dernières copies de l’année.

Je suis debout à cinq heures et on va, avec Sandra, sur le chemin qui conduit au refuge de Corcelles, on décide de prolonger notre escapade, une piéride bat des mains, on la suit une bonne centaine de mètres. Me reviennent en mémoire celle qui m’avait précédé tout un matin sur un chemin de l’Emmental entre Eggiwil et Trubschachen, cette autre qui m’avait ouvert tout l’après-midi un allée royale dans les bois au nord-est de Chinon. Prise en écharpe par Sandra et moi, la nôtre décide d’aller de son côté sans cesser d’applaudir. De l’autre côté du chemin les abeilles travaillent dur, on les entend entrer et sortir des huit ruches cachées par les lourdes branches des foyards. On parle de choses et d’autres, de cette fin d’année scolaire et de nos enfants, on passe par le chemin creux. On s’emballe en évoquant les mardis de la rentrée, c’est un peu tôt, il est préférable de se taire.

Jean Prod’hom

Le champ de blé vert

L’image d'un jeune homme qui a tout laissé, décidé et silencieux. Il a mis la poésie sur orbite, hors d’elle-même et sans lui, pas le temps, il y avait la mer.

Sous une aubépine, des iris.

Sur la tête un tout nouveau chapeau de paille, ai cherché tout le jour un chemin sur lequel m’engager, aucun n’allait nulle part.

Jean Prod’hom

Longue liste des merveilles

Me voici la tête dans le pare-brise, passant à côté de ces premiers jours de printemps qui n'attendront pas, je cours sur la route de Berne en file indienne.

Au Riau les beaux jours ont installé leurs quartiers dans les vergers, les brins des prés gonflés d'eau battent l'aile. Je regarde par la fenêtre de la salle des maîtres, les bouleaux jettent par poignées des pièces d'argent dans le ciel, les filles et les prunelliers découvrent leurs bras blancs, les bois des cerisiers rosissent. Une bergeronnette fait ses ablutions dans une gouille, un rouge-queue des génuflexions. Me revient un air de Tarente sur le chantier d'à côté, un pic sur une boîte à rythme, deux pies au balcon, et tout autour la longue liste des merveilles.

Faudrait-il être poupon, idiot ou des bois pour goûter sans laisse à ces parfums ? Ou doit-on remercier Dieu de pouvoir les nommer ?

Il est 18 heures, je laisse les filles à leur maison établie tout près du ciel, ce qu'il me plaisait d'imaginer ce matin est là, le bois Vuacoz m'offre un peu de ce quelque chose à côté de quoi j'ai bien failli passer.

Jean Prod’hom

Le Riau de Corcelles

Le Riau de Corcelles, retenu ici par un affleurement de molasse, là par les restes d'un bloc erratique ou d’un amas de bois morts, culbute et tourbillonne au détour des gorges liliputes qu’il s’est ménagées dans la tourbe.

On peut, si l'on s’étend sur l’une de ses rives au printemps et qu’on ferme les yeux, écouter simultanément trois ou quatre de ces délicats incidents sonores qui ponctuent le cours des ruisseaux à leur naissance, ronds et souples comme des pelotes de laine, mais de profil si différent qu’on se met immanquablement à identifier les secrets d’un autre monde : le petit lait tout à côté contre lequel vient buter en amont le roulement d'argent de billes bien graissées. En aval des bouches de tuba qui dégringolent, plus loin une caverne qui se gargarise.

C’est d'être deux dans son lit et hors de lui que le Riau de Corcelles est un, ce sont ces motifs sonores bien distincts les uns des autres qui attestent d’un second ruisseau par-dessus le premier.

L’un est sombre, obstiné, bitumeux, c’est lui qui porte sur sur son dos le second qui s’agite, jette des éclats, rit, babille sans qu’on puisse, si l’on cède à l’appel et entrouvre un oeil, localiser précisément le lieu de ses vocalises. C’est dans ces chutes infimes que le ruisseau du dessus cascade et s’allège battu comme un blanc d’oeuf.

Jeune encore, il n’hésite pas à se mouiller les mains, puis il reprend son souffle une dernière fois, se gargarise d’aise avant de plonger la tête la première, de mêler ses eaux à celui du dessous, ne faire à deux plus qu’un à l’entrée de la plaine limée par la Broye qui file les mains moites jusqu'à la mer.

Tandis que tu tends l'oreille pour en savoir plus, les hôtes que tu avais oubliés reviennent occuper leur place, le merle et son chant, le bruit des feuilles qu’il remue, les cris du geai et de la corneille, le bourdon de l’avion et l’abeille, les bruits liquides, la litanie des « l » et des « r ».

Si tu t’éloignes de quelques pas sans les mêler aux feuilles mortes, tu te rends compte soudain que le Riau de Corcelles fait entendre tous les chants du monde, il suffit de se déplacer d’un pas pour que le petit lait se fasse crème. Le roulement à billes se fait pâte pétrie et les bouches de tuba toux grasse.

Le ruisseau aurait pu se vanter de son répertoire infini mais le diable est discret. Si tu lui dis qu'il partage le monde en deux comme le Rhône et le Rhin, il te rit au nez, il a d’autres choses à faire.

Jean Prod’hom

La pince se desserre

Les enfants sont à l’école, Sandra au Mont, c’est mardi et il fait soleil au Riau. Je laisse en arrière tout ce qui est susceptible de se transformer en remords et envoie à trois jets de pierre les urgences. Je fais un pas, puis deux, trois, ça suffit pour que la pince se desserre.

Vingt-deux degrés, je me réjouissais de cet instant, retrouver le bois Vuacoz où j’ai vécu tant de belles heures l’année passée, choisir une souche et m’y adosser, avec le chien qui vaque à ses affaires et ce bonheur enfantin d’être dehors et d’y rester.

Eux aussi sont au rendez-vous, mais ils sont à l’air libre depuis samedi à l’aube. Je n’ai besoin de rien sinon de mes mains nues pour disposer d’un peu de place au milieu de leurs chants. Je ne les vois pas mais leurs sifflements montent à la verticale avant de retomber comme des feux d’artifice, ils semblent se comprendre, je ne comprends pas, c’est réconfortant.

Un peu de lecture, de la bruyère, un tapis de mousse et des bouquets de prêles avant que mon corps se défasse, se fragmente, menus atomes qui se dispersent comme des grains de poussière dans un rais de lumière, mon visage tient tout seul près du feu de la forge. Tout se juxtapose mais les choses ont les coudées franches, celles qui portent un nom et celles qui restent muettes, si bien que le verbe se lève : il ôte ses gants et se fait brise.

Jean Prod’hom

Oscar

Oscar passe une partie de la matinée dans le jardin tandis que je brûle les dépouilles du tilleul que Daniel a fait tomber vendredi. Il s'affaire sur un morceau de bois, le ronge, court après son ombre et les bruits, lève la tête, se roule dans les copeaux, aboie, disparaît, revient. Lorsqu'il m'aperçoit avec un bout de tilleul à sa taille, il s’approche, me regarde, attend. Mais je n'ai pas le temps ou ne le prends pas, ou ne le lui donne pas. Il penche la tête à gauche, à droite, je fais de même, à droite, à gauche, je joue, il reprend, je ris, lui pas, il ne joue pas, c’est autre chose.

Son insistance muette – elle me fait penser à celle des innocents, des enfants, des oubliés, ou à celle des pauvres – fait tomber mes dernières résistances, je jette en direction du hangar un os de bois avant de retourner à ma tâche.

On se sera donc croisés quelques secondes avant de rejoindre chacun de notre côté notre ventre et le gros de notre vie, dans un jardin où coexistent d’innombrables mondes, il rejoint le sien, je rejoins le mien. Je l’observe pourtant à la dérobée et, alors qu’il reprend place au centre de son domaine et se livre aux circonstances en cueillant quelques fruits du hasard, je m’interroge, cherchant la clé de ses actions. Je radote, il se tait, c’est évident, il me montre la voie, il fait rayonner en effet une autre vie à quelques lieues des boulevards du langage et de la raison.

Son esprit n’est décidément pas soumis au déroulement linéaire qui nous éloigne de la coexistence et de la diversité des mondes. Les décisions qu’il prend sont justes, ne le conduisent pas au désastre, mais elles n’obéissent pas aux règles qui président aux miennes. Les étoiles tombent de partout autour de lui, monde ouvert qui ne change pas et qui semble clignoter continûment tandis que j’avance entre deux haies de raisons, au coup par coup, comme dans un récit taillé à la machette et dont l’imprévu a été exclu.

En affinant ses rapports au monde par le langage, l’homme s’est coupé d’autres manières de l’habiter, l’oubli du temps d’avant l’enfance en témoigne. Comment Oscar fait-il pour s’y retrouver, ne pas devenir fou, aimer ? Oscar est un philosophe qui s’ignore, me voilà moins seul dans le monde du langage, ensemble dans le jardin. Je le sais seul loin de moi dans le sien, ne veux ni le rejoindre ni le rapatrier dans le mien.

Jean Prod’hom

Habemus papam

Dans chacune de nos maison un foyer où couvent des secrets, une cheminée d’où s’échappent des légendes.

La bise s’est levée et secoue des deux bras les contrevents : des giboulées dansent aux fenêtres et la grande noiseuse trace des messages sans queue ni tête. Le soleil est vite refroidi, le foyard crépite, arabesques au-dessus des cheminées, on n’est pas tous logés à la même enseigne : bois jeune noyé de paille, fumée noire, on bataille ; vieux bois mort d’âge, dix ans au sec, fumée blanche, réjouissances.

Jean Prod’hom

Deuxième poussée du printemps

On attendait une réplique à la poussée noire de la semaine passée, c’est fait, les arbres nus n’offrent plus aucun abri, le roquet aboie, trois chevreuils fuient. La glace cède, l’eau remonte jusqu’aux chevilles, le carton est détrempé. Dans l’ombre des dépouilles de l’hiver, un cortège de signes qu’on ne sait par quel bout prendre s’allonge sur le chemin : animaux de basse-cour qui dansent, animaux des bois qui fuient, mais aucun chiffre, aucune clé, une succession d’approximations passagères. Bouffées d’air chaud dans le ciel blanc au-dessus de la Mussilly, coup de fatigue, tout ira vite désormais, tout est beaucoup plus clair, un merle siffle le rassemblement.

Jean Prod’hom

Première poussée du printemps

C’est venu de dessous, une poussée noire qui a desserré les pinces du gel, ça se préparait depuis quelques jours, elle est là, vague et débâcle, boue noire dans laquelle le premier printemps essaie de se tenir debout, mais il s’enfonce parce que ses appuis se dérobent comme les pieds d’une échelle auxquels on aurait oublié d’enfiler des bottes.

Le foehn a ouvert d’immenses chantiers, l’eau noire des rivières s’est attaquée aux talus. Dans les champs et les jardins détrempés, le bric-à-brac laissé à l’automne réapparaît, on croyait les canettes enterrées, les guirlandes des nuits de Noël au grenier : la campagne ressemble à la baie des Trépassés.

Ce matin les moineaux et cinq petites boules jaunes dans la plate-bande ont pris les devants, on est plusieurs à avoir desserré les dents. On attend confiants les répliques de cette première poussée pour fêter le nouvel an.

Jean Prod’hom

Une dernière clope

Deux hommes d’âge mûr conversent à la table voisine, le visage marqué, passent en revue les épisodes de leur chemin de croix, s’étonnent : « Tiens, on vit le même calvaire ! » Les deux lascars ont en effet cessé de fumer un nombre incalculable de fois, ont recommencé autant, ils rient heureux d’être semblables, ils avaient juré pourtant par tous les dieux qu’on ne les reprendrait pas, que c’était la dernière fois et la dernière clope qu’ils le disaient et sur laquelle ils tiraient. Le vice les tient fermement dans sa pince, ils oscillent entre les plaisirs qu’on se doit de ne pas refuser, on va tous crever, la vie est courte et les séductions d’une vie marquée par la vertu, le courage et les sacrifices. Ils racontent à tour de rôle leur inépuisable aventure, même rengaine, raisons, explications, justifications.

L’un d’eux l’affirme bien haut : coupables son père et sa mère, indécrottables fumeurs et cause première de son vice, qui fumaient à tout-va, jour et nuit, dedans comme dehors. L’autre raconte la pression qu’ont exercée sur lui les groupes d'adolescents au tournant de sa seizième année, le sésame que représentait une cigarette au bout de ses doigts pour être des leurs. J’hésite à m’inviter à leur table et verser ma contribution à ce procès. Je tiens moi aussi pour responsables de mon addiction mes copains d’alors, Michel, mon père et ma mère, mes parents et les lobbys de potaches. Mais je m’abstiens. (A suivre)

Jean Prod’hom

74

Il a neigé, tout est blanc, blanc comme l’hermine installée dans les sous-sols du pré à Max, elle hésite à se lancer incognito hors du terrier n’était le plumet noir à l’extrémité de sa queue.

Jean Prod’hom

Balle de brouille

Une journée dans le ciel avec ceux d'en face qui regardent de notre côté, haut perchés comme nous à la Mussily ou aux Chênes, sur les flancs du Moléson, du Niremont et des Alpettes, sous le porche de la chapelle de Vucherens, sur le chemin de ronde de la Tour de Gourze ou à la buvette du Mont-Cheseaux, penchés au-dessus de l'immense édredon qui recouvre ce matin les vallées de la Broye, de la Bressonne et de leurs affluents au chevet desquels ceux d’en-haut veillent, on n’observe aucun mouvement dans la balle de brouillard, aucune fuite et on s’inquiète un peu.

On devine qu’en-bas personne n’a rien vu venir, tout s’est établi avant que le jour ne se lève. On les imagine fantômes, gris, la tête dans les talons – à quoi bon jeter un oeil au ciel puisqu'il n'y a pas de ciel –, ils respirent à peine et des pensées lourdes et humides pèsent sur leurs cabas remplis jusqu’à la gueule, ils sont comme à l’arrière d’une guerre oubliée, ils ont allumé les réverbères.

Nous, on aurait voulu qu’ils se réveillent et s’ébrouent, montent, désobéissent. Ils auraient pris la route d’Hermenches, une lueur serait apparue au-dessus de Rossenges, orangée, puis une autre bleutée qui aurait fini par prendre le dessus et les aurait enfin tirés du lit. On aurait vu d’abord leur tête dépasser, puis leur sourire, et le soleil aurait éclaté et ils auraient senti sur leur peau la chaleur de la laine rôtie.

C’est à cela qu’on pensait.

Mais aucune tête ne dépassa de la balle de brouille hormis le clocher de Mézières, égaré, déplumé, inutile pour ceux d’en-bas qui en auraient tant eu besoin. Et nous, nous étions à ses côtés, aveuglés sur la route qui monte des fonds de la Carrouge jusqu'au cimetière de Ferlens, une route à la verticale qui, du temps de leur vivant, les gens de Ferlens appelaient la route du Paradis.

Jean Prod’hom

Arthur le poète

La nuit est tombée, il est temps d’aller se coucher. Arthur monte dans les combles saluer sa mère, les escaliers craquent à chacun de ses pas. J’entends sa voix douce qui s’élève. Quel est ce poème ? Peux-tu le répéter ? Il dit alors le premier vers d’une complainte dont il ne connaît pas la fin, les marches en bois de l’escalier craquent à nouveau, il sourit et répète une fois encore.

- Fleur de verdure et de juillet, que ferais-tu si je n'étais pas laid ?

Je demande à l’enfant son inspiration, il sourit encore.

- Venus tout seuls en montant du salon, ne sais pas d’où.

Il sourit encore, je veux en avoir le coeur net, l’enfant serait-il un coquin ? Je soumets ces mots à Google qui les passe à l’essoreuse : 0.49 secondes pour 11’700 résultats. Ce vers est unique, il n’est pas indexé. Mais on le trouve en morceaux dans l’oeuvre des géants, la première page que propose Google à ma requête nomme Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Mary Schelley, Marcel Proust, Franz Kafka, André Gide. Un poète nous est-il né ?

Me hâte d’ouvrir son journal que je n’ai plus consulté depuis quelques mois et découvre à nouveau l’observateur sensible des saisons, le frère de ses soeurs amateur de pizza et l’ami de son chien, le sauveur de l’humanité, l’infatigable voyageur, l’ambitieux champion, l’ami des écrivains…

Mais aujourd’hui c’est l’autre face de l’enfant que je découvre, déchiré, oublié. Je suis totalement ruiné, écrit-il dans son dernier billet, et le père que je suis s’interroge.

Jean Prod’hom

Foi

La sagesse populaire rabâche à nos enfants que le travail est une valeur fondamentale, la persévérance une vertu cardinale. Arthur bute pourtant ce soir sur les mots que sa prof d’anglais a inscrits en tête de l’épreuve qu’elle leur a remise ce matin : Good luck !

C’est vendredi, Arthur songe, Arthur calcule, confiera-t-il la semaine prochaine son sort à Dieu ou au calcul des probabilités ?

Jean Prod’hom

Boules à neige

Voile ronde, tendue au matin par les drisses des rêves, bordée le soir par le battement des paupières, ou voûte c’est selon, il a neigé toute la nuit sur le dos de la terre. Nous n’aurons pas vu de la journée les enfants qui ont glissé au-dessus de nos têtes à deux pas du ciel, pente douce vautrés dans un édredon.

Il y a des jours où le jour ne passe pas, se dilate jusqu’à midi puis fraîchit. Les enfants auront fait la fête en sillonnant en tous sens le dessus de l’édifice, ils auront planté leurs griffes dans le mou des choses. On les aura écoutés de notre côté, dans les combles, immobiles comme dans un igloo avec un peu de lumière entre les jointures.

J’aime ces jours de décembre semblables aux boules à neige où rien ne vient remuer le temps. Bien des choses comptent pour beurre au milieu de nos habitudes, jours perdus dont il n’y a rien à dire, ajoutés aux babioles sur nos commodes, jours de pluie d’automne à côté des poupées bretonnes, fournaises d’été et restes de terre cuite, journées qui ne comptent pas, livrées en bloc. Des journées qui nous laissent avec nos respirations, hors tout, des journées qui ressemblent à des dimanche même le samedi.

Jean Prod’hom

Qu’est-ce que tu fais ?

- Qu’est-ce que tu lis ? R… a… muz ?

- Ramuz, c’est le nom de l’auteur.

- Derborence, c’est quoi alors ? l’endroit où il est né ?

- Non, Derborence, c’est le titre de ce récit. Souviens-toi de la yourte dans laquelle tu as dormi cet automne. En face, on apercevait un lac, c’était le lac de Derborence, au-dessus on voyait le Pas-de-Cheville et les Diablerets.

- Je me souviens de la yourte mais pas du reste. Dis voir, ton livre c’est pas un gros livre.

- Louise, tu me laisses tranquille, j’aimerais terminer la première partie.

- Pourquoi tu soulignes des mots ?

- Pour y voir clair. Et maintenant, tu me laisses terminer.

- Mais les pages qui suivent sont aussi soulignées.

- C’est pas la première fois que je lis ce texte, tu me laisses terminer ?

- Combien de fois tu l’as-lu ?

- Quatre ou cinq fois.

- Pourquoi tu lis plusieurs fois, c’est idiot.

- Parce que j’aime ce livre et parce que j’aimerais terminer la première partie.

- C’est quoi qui est bien ?

- Tout et le détail, tout et tout dans tous les sens. Ma petite Louise, ce livre est extraordinaire, c’est un des plus beaux livres que j’aie lus.

- On voit que tu n’as pas lu le Club des Cinq et Game Over.

- J’ai lu le Club des Cinq, plusieurs aventures même. Mais pour l’instant j’aimerais terminer la première partie. Veux-tu peut-être que je la lise à haute voix ?

- Oui !

- Oh! a-t-elle dit à sa mère, et toi, est-ce que tu crois qu’il est mort ?

- Lui c’est son mari, Antoine. La mère, c’est Philomène, Thérèse c’est sa fille.

- Celui qui est monté dans le pâturage accompagner son troupeau ?

- Comment sais-tu ça ?

- Je viens de lire ça au dos du livre.

- Oui, c’est Antoine qui a disparu dans l’avalanche.

- Il est mort ?

- On ne sait pas encore. Il faut attendre. On ne sait rien ; ils viennent seulement de partir.

- Qui ?

- Le médecin et la justice.

- Ah ! a-t-elle dit, il faut attendre ? il faudra attendre jusqu’à quand ?

- Jusqu’à demain ou après-demain. On te promet qu’on te dira tout.

- Il va revenir ?

- Oui, au début de la seconde partie.

- Oh! a-t-elle dit, c’est pas la peine.

Elle a dit .

- Pourquoi est-ce qu’ils se dérangent ?

Elle dit :

- Et moi, est-ce que je ne pourrais pas monter avec eux ?

Elle s’est assise sur son lit, pendant que les deux femmes accourent, l’ayant prise chacune par une épaule et l’obligent à se recoucher.

- Elles sont deux ?

- Il y a aussi sa tante Catherine.

- A quoi est-ce que tu pourrais bien servir là-haut, ma pauvre fille ? Il n’y a qu’attendre, vois-tu. Fais comme nous. Car qu’est-ce que nous pouvons faire, je te demande un peu, ah ! oui, qu’est-ce que nous pouvons faire, nous autres, ma pauvre fille ?

Parmi les larmes qui lui coulaient le long des joues :

- Et il te faut penser à lui.

- Qui ? Lui ?

- Le fils d’Antoine et de Thérèse. Thérèse est enceinte.

- Qui ?

- Lui, le petit, s’il doit venir.

- Bon !

Elle se laisse faire, elle se laisse aller en arrière, elle est de nouveau toute tranquille sur son oreiller. Elle a croisé les mains sur le drap. Les montagnes vont bientôt devenir roses. Les montagnes nous tombent dessus. C’est beau à voir, mais c’est méchant.

- Méchant ?

- Parce que l’avalanche a tué son mari, je pense.

Elle a dit :

- Et si j’ai un enfant ? Si j’ai un petit enfant d’Antoine ? Lui je sais qu’il ne reviendra pas. Mais alors, ce petit enfant, il serait orphelin, il serait orphelin avant d’être né ?… Ah ! a-t-elle dit, ça lui aurait fait pourtant bien plaisir, à Antoine. Je lui aurais dit le secret à l’oreille… Et bien ! je ne lui dirai rien. Il ne saura jamais rien, jamais. C’est drôle.

Tout à coup elle a crié :

- Et bien, je n’en veux pas… je n’en veux pas. Un enfant qui n’aurait pas de père, est-ce que c’est encore un enfant ? Oh ! ôtez-le-moi, disait-elle, ôtez-le-moi, ôtez-le-moi !

- On va le lui ôter ?

- Je ne m’en souviens pas, je te lirai la suite un autre jour si tu veux.

- Lire cinq fois le même livre et ne pas se souvenir de ça ! Vraiment, je ne sais pas à quoi ça sert.

- Je ne sais pas exactement non plus et je ne sais pas par où commencer.

Jean Prod’hom

A table

Louise :

- Maman, tu sais quoi ! j'ai vu une dame en string sur internet. Je comprends vraiment pas, je cherchais des images de cochons d'Inde.

Arthur

- Ouais, sur internet, tu finis toujours par tomber sur une dame en string.

Sandra :

- Ou sur un cochon d'Inde...

Lili

- Même si tu tapes pompon ?

Jean Prod’hom

Laver cette coulée de boue

Bien peu d'humeurs résistent aux noces visqueuses du noir et du blanc. Elles y succombent pourtant lorsqu'elles entendent le bruit étouffé du bâton dans les cendres, en prenant un air pâle, tandis que les glaires du brouillard et les grands corbeaux vont à lents coups d'ailes semer leur poison ailleurs. Puits et tombes profanés, entonnoirs sans mémoire, c'est une peau morte qui double le ciel et tapisse nos palais, blanche et froide comme une tripe. Tout, il manque soudain tout, et d'un coup. Où est celui qui lavera cette coulée de boue et nous convaincra qu'un suaire ça s'égoutte et qu'une poche déchirée ça se ravale ?

Aux margelles des fourrés brûlés, les merles ont assuré la permanence et sifflent les mesures d'urgence. Les corps laiteux des bouleaux s'étirent hors du bitume. Une silhouette suivie d'une ombre indécise passe la lisière de cette veillée funèbre. Revient l'heure des pâmoisons : les idées sèchent, on s'amollit au feu profond. Oh ça oui, et sans aller jusqu'en Corse. Il est temps encore de prendre le chemin en marche, de suivre les signes qui tombent du ciel, le jaune des citrons, l'orange des sorbiers, le vin sur la treille, le lierre, le gui, les mousses dans la rivière et la rouille du hêtre. Les fruits se hâtent de remonter sur l'arbre, la vieille de Pra Massin fait une lessive, les poules rattrapent le temps perdu, Au printemps on repeindra les volets. N'est-ce pas ? Et tu réponds : peut-être.

Jean Prod’hom

Le bruit de la pluie bien serrée qui pianote

On traversait le gros des jours sans y toucher, à l'abri derrière de lourdes pierres et une porte de châtaignier à laquelle pendaient de vieux manteaux dépareillés et des parapluies hors d'usage, des fichus de feutre usé et des casquettes à la visière baissée. Les eaux du Vidourle ne cessaient de gonfler, on le savait, mais ne nous parvenait de l'extérieur que le bruit de la pluie bien serrée qui pianotait sur les tuiles. Quant aux brouillards inoffensifs ils se mêlaient aux fumées du poêle et de l'âtre. On ne se demandait plus si le ciel allait pouvoir sauver sa peau, on avait assez de bois, assez à boire, ça pouvait continuer ainsi. Et à mesure que les jours passaient, il nous semblait toujours plus enivrant de vivre en fond de cale, insouciants derrière les murs crépis de ces vieilles magnaneries dont la haute charpente n'a jamais obligé quiconque à courber l'échine. On se faisait à l'idée que le soleil ne reviendrait pas, prêts à tout, mais désireux surtout de goûter à ce peu qui était sous la main, pain, livres, vin et miettes.

On entendait claquer parfois le fermoir de la porte d'entrée ou celui de la porte du jardin, on apercevait en passant sur la table de la cuisine les restes de passages récents : une grappe de raisin, un couteau beurré, des châtaignes, une arrière odeur de café ou un fond de thé tiède, un stylo à côté du mot fléché de la dernière page du Midi-libre, le dos d'un livre oublié. Nul ne savait comment les choses en étaient arrivées là, on se croisait parfois, avec les égards qu'on a les uns envers les autres sur les embarcations de fortune, sans qu'aucune question ne se pose, chacun étant à ses affaires, sur le point de retourner sous un de ces vieux sacs de couchage qui voisinaient sur nos paillasses avec de vieilles couvertures trouées. Chacun reprenait sa lecture avec la pluie sur les tuiles, qui ne s'arrêtait pas, avant que les paupières ne vacillent et que la rêverie ne nous éloigne un instant de ce qui traînait en largeur et en longueur tout au long de ces semaines-là.

Pas grand chose, surtout pas, excepté le feu que l'un de nous réveillait dans l'âtre à l'aube ou le chêne vert qu'un autre allait chercher au bûcher, à voix basse, au cas où quelqu'un dormirait. Mais personne ne dormait vraiment, quand bien même il n'a jamais fait tout à fait jour ces semaines-là, si bien que les lampes dans les chambres et les suspensions ne s'éteignaient pas. C'étaient des journées du creux de l'an, de ces journées qui s'étendent lorsque tout est terminé et que rien ne veut recommencer, nous étions au début de nos vies, dans un pot au noir lâche nichant au voisinage de l'insouciance, avec des chats qui levaient la tête lorsque le vent fouettait le toit. Mais l'averse reprenait et émiettait le temps comme une herse.

Ce bonheur nonchalant aurait pu essaimer en toutes saisons si nous l'avions voulu, il n'en a pas été ainsi. Je me souviens du dernier jour avant qu'on ne se quitte pour toujours : celui que personne n'avait vu sortir était revenu le soir trempé jusqu'à l'os avec un panier d'oronges.

Tout ce qui sert aujourd'hui a servi hier et servira demain, c'est dans les recoins des saisons que chacun d'entre nous grandit en traversant le gros du jour sans y toucher. J'écoute aujourd'hui, sous la couette, le bruit de la pluie bien serrée qui pianote sur les tuiles.

Jean Prod’hom

Il neige même dedans

Les chutes abondantes de la nuit ont rejointoyé les pentes du ravin, le barbelé des clôtures a disparu, les pièges se dérobent, on oublie même les morts. Un bruit d'étoffe fait taire toute velléité de sortir dans cette copie flamboyante du sommeil, il neige dedans. Les récits se sont tus, l'avant et l'après recouverts par une épaisse couche de neige. Il faudrait peut-être faire un pas dehors, mais que feras-tu dans cette immense salle d'attente ? Pas bouger, maintenir le pouls au ralenti jusqu'à la nuit que tu aperçois, trou noir autour du filet d'eau et le merle près de la haie. Tu rêves alors, pour durer encore un peu, à la rose de novembre et aux fruits du sorbier.

Jean Prod’hom

A égale distance les uns des autres

En marchant sans but, on côtoie parfois à deux pas l'intérieur des choses dont on a l'impression soudain de partager le sort, sans y voir très clair, mais avec la certitude d'en être, grand visage tourné vers le ciel, visage immense, immense comme l'oeil de la bête croisée l'autre jour à la patte d'oie. Mais là ce sont des arbres.

Ils sont à leur place, ensemble sans être contemporains, à bonne distance les uns des autres, vicaires dans un espace désencombré des trajectoires qui superposent les temps, hors du labyrinthe qui nous tient en laisse, en un carrefour où il n'y a plus rien à décider, carrefour sans route, sans croix – plus donc de regret – et où se manifeste le dedans dans le dehors qui se dérobe. Les arbres ne font rien pour durer, ils en sont revenus, rien sur les lèvres, les yeux ouverts seulement jour et nuit. Et la promesse qu'ils demeureront lorsqu'on s'éloignera, c'est tout ce qu'on sait, comme des figurants qui n'ont rien demandé. Les vertus ont leur temps propre, la scène émeut, quelque chose monte depuis le dedans, comme la sève, c'est un peu de vertu. Ils ne s'en attristent ni ne s'en réjouissent, pas de quoi s'apitoyer, c'est ainsi depuis toujours.

L'autre monde est sans doute dedans le nôtre, hésitation sans fin pour deux fois rien au regard des anciennes croyances, appelé à disparaître à midi lorsque les enfants rentrent de l'école. En attendant la partie d'échecs est suspendue et, tandis que les arbres enfoncent leurs épaules dans la terre, le sursis se prolonge en une éternité sans couvercle, le ciel.

Jean Prod’hom

Les enfants

Arthur peine ces jours à se lever parce que, dit-il, la lumière violente du spot – ou celle du jour – l'éblouit si fort qu'elle l'oblige à maintenir les yeux fermés ; il ajoute qu'il ne voit aucun intérêt à les ouvrir s'il fait encore nuit. Je crains qu'Arthur, comme l'Ernesto de Marguerite Duras, ne refuse sous peu d'aller à l'école, parce que l’on y apprend ce que l’on ne sait pas.

Jean Prod’hom

Labours

Sous le Chauderonnet Daniel retourne le champ qui se laisse aimablement faire, les glèbes noires s’ajustent derrière sans déborder du sillon. Une nuit suffira pour que tout se tasse. Et à l’aube la terre aura retrouvé son ventre rond.

Jean Prod’hom

Portes d'automne

C’est le dernier moment pour ramasser ce qui traîne dans le jardin, avant que les feuilles du tilleul, celles de l’érable, des foyards et des chênes ne les ensevelissent : la brouette, les outils laissés devant l’atelier, la trottinette de Lili... et la neige finira le travail. Dans quelques jours on aura tout juste le courage d’aller chercher les derniers oeufs au fond du jardin. Il nous faudra attendre le printemps pour aller au bout du monde.

Les enfants jouent au lit et leur mère dort. Leurs chicanes étouffées, le silence et la pluie sur les tuiles molletonnent ce premier des mauvais jour. On voyait hier soir sur le Jura les nuages dans le ciel annoncer la nouvelle et emmener la belle saison. Ce matin, en lançant le premier feu dans le poêle, j’ai donné mon accord à ce contre quoi il ne sert à rien de s’opposer. C’est fait, il convient désormais de s’y faire : les poules se réjouissent de la terre meuble, on devine la couleur d’or et l’odeur de miel des chanterelles d’automne.

Et puis il suffira de laisser l’échelle dans le verger pour aider les saisons à tourner rond.

Jean Prod’hom

XCIV

Ils sont une ribambelle, Eliott, Jérôme, Louise et les autres, affairés au centre de la place sur laquelle s’arrêtent les bus scolaires. Accroupis, ils grattent consciencieusement le terre-plein, ils ne m’ont pas vu. Mais lorsque je m’approche pour les embarquer à la maison, ils se relèvent précipitamment, un silex tranchant à la main. Quel mauvais coup préparent-il ?

- Que faites-vous Louise ?

- Papa, on libère les cailloux.

Jean Prod’hom

XCIII

- Maman ! c’est vraiment énervant, c’est comme si j’avais du caca de nez dans les oreilles.

- Mais non Lili ! c’est là pression, ça va passer. Essaie de bâiller, ça ira mieux.

- J’arrive pas.

- Alors fais bouger ta mâchoire inférieure horizontalement.

- Horizontalement ? Comprends pas ! Et ça devient vraiment énervant, très énervant, de plus en plus énervant ! tu n’aurais pas des cure-dents pour les oreilles ?

Jean Prod’hom

Dimanche 21 août 2011

Mégots rivés dans les interstices des pavés, confettis décolorés, ketchup coagulé, le poisseux qui colonise la pagaille, bouteilles vides, couverts enmoutardés, traces de doigt, verres brisés, des rêves en morceaux débordant des sacs à ordures, des odeurs de chair à saucisse. Pourtant le soleil se glisse dans ce saint désordre et éclaire les restes de pain. C’est toujours ainsi que se présentent les lendemains des jeudis saints, lorsque les convives abandonnent tard dans la nuit, dans l’oubli d’eux-mêmes et de l’avenir, la table du festin. Souvenez-vous ! On a beau chercher, on se ne souvient de rien.

De quoi ce matin prendre les jambes à son cou, se saisir de la clef des champs et rejoindre le vallon de la Carrouge ou de la Bressonnaz qui se sont levées sur un autre pied.

On reste pourtant, avec ceux qui sont arrivés il y a peu, silencieux, un peu hagards de ne pas savoir par où commencer dans la moiteur estivale. Ça démarre curieusement, par rien ou presque rien, on déplace une ou deux choses, on empile deux chaises, cherche de l’aide, personne, aucune voix pour diriger le chantier. On reprend, il faut s’y faire et commencer par rien, tiens un gobelet fendu, un autre à demi-plein, là-bas un autre encore. Ensemble ils font une petite pile, avec les autres une grande. Il aura fallu prendre par un petit bout pour sortir du fond et faire une saignée dans la débâcle, les assiettes en carton puis les couverts, les sets de table. Luc recueille les bouteilles vides dans des caisses, un balai émerge, c’est Marc qui s’en empare. Tiens les tables sont libres, Line porte un seau d’eau chaude qu’elle ne lâche pas et frotte les tables de bois. Justine se baisse avec une balayette et une ramassoire. A la cuisine, on fait des sandwiches et la vaisselle.

On a l’impression soudain d’avoir la tête hors de l’eau et la place a bonne façon lorsque les premiers campeurs s’approchent du bar, un café et un croissant, ils soulèvent une paupière, trois thés et deux limonades, tout le monde lève son verre : Donnez-nous, Seigneur, encore de ce pain-là !

La fête peut recommencer, benevolente.

Jean Prod’hom

Dimanche 7 août 2011

Il se confectionne des chewing-gums avec des grains de blé, de la salive et un peu d’ivraie. Il sait qu’on ne sait jamais exactement où l’on est, mais ne s’en inquiète pas outre mesure, ou juste ce qu’il faut. Arthur ne connaissait pas Etagnières mais a repéré le château-d’eau de Goumoens d’où rayonnent bien des choses du canton, n’est pas mécontent qu’on ne fasse pas un détour pour jeter un coup d’oeil au retable de l’église d’Assens, n’hésite pas à couper à travers les champs moissonnés ou les prés fauchés. Arthur évalue curieusement les distances et le temps, goûte aux équilibres précaires, débusque les grenouilles au bord de l’étang. Il aime jouer à l’aveugle, démêler les pas des chevaux pour connaître leur nombre et imaginer le visage de leur cavalière. S’en fout cordialement du tumulus celte du bois des Allemands, imagine les églises bien plus grandes qu’elles ne le sont, va nus-pieds sur le bitume. Il se demande jusqu’où se prolonge la mine à Nichet creusée dans la molasse près de Malapalud, planifie son retour dans le coin, avec une lampe de poche, le plus tôt possible lorsque je lui apprends que Nichet a creusé cette grotte pour récupérer le trésor de l’ancien château de Bottens.

Arthur se prend d’amitié pour un cheval à la sortie de Bottens, qui la lui rend bien, n’est jamais effrayé par l’idée de quatre heures de marche, regrette comme moi les bistrots fermés le dimanche, les terrasses désertes du Gros-de-Vaud au mois d’août, aime les chemins de terre, à l’ombre lorsque le soleil tape, désespère autant du silence des fontaines que de la qualité douteuse de leur eau quand elle coule. Saute de pierre en pierre dans le Talent en espérant un faux pas, et son ombre qui s’amuse le tire vers le haut.

Jean Prod’hom

Sébastien Chabal et moi on se ressemble

C’était samedi soir la fin du stage de préparation du Racing Metro 92, une équipe dont j’ignorais tout jusque-là, comme du rugby dont ces grands gaillards passionnés ont fait leur gagne-pain. Non, je ne connaissais pas Sébastien Chabal, sportif préféré des Français que les journaux locaux nous ont fait connaître les jours passés.

L’équipe s’est en effet arrêtée dans la région pendant une semaine et, pour la soirée d’au-revoir, à Ropraz chez Jean-Daniel. A cette occasion, Arthur et Yann avaient été invités à faire une démonstration de trial. Mais les sportifs, qui avaient déjà commencé à fêter la fin de leur séjour dans la grande salle de Corcelles-le-Jorat, n’avaient pas fini leur bière si bien qu’ils sont arrivés avec du retard, beaucoup de retard, alors que la nuit tombait déjà. Il a fallu s’y faire et comprendre encore une fois qu’on n’est pas le centre du monde. Arthur et Yann ont finalement fait leur démonstration dans la pénombre, éclairée par les encouragements, les rires et les rengaines. Tout le monde était je crois aux anges, ils étaient une bonne soixantaine, joueurs et membres de l’encadrement. Je suis sûr qu’Arthur se souviendra de cette soirée, de ces grands gaillards insouciants, rigolant comme des enfants.

Et puis Sébastien Chabal et moi, je crois qu’on se ressemble. C’est un passionné, moi aussi ; il a une fille qui s’appelle Lily Rose, moi aussi... enfin Lili tout court. On a tous les deux des carrières professionnelles qui s’achèvent, Sébastien Chabal n’a pas de regret, il a un compte twitter et une page facebook. Je ne vois qu’une seule grosse différence, il a accepté de figurer au musée Grévin ; vous allez me dire que les choses peuvent encore changer, c’est vrai. J’ai dit à Louise que j’étais content de l’avoir rencontré, alors on a fait une photo. Quand on les a tous quittés tout à l’heure, ils chantaient à tue-tête, s’amusaient et buvaient. La fête risque d’être longue. Pourvu qu’ils ne cassent rien, le monde est si fragile.

En rentrant j’ai lu les twitts de Sébastien Chabal pour savoir comment il voyait le coin. Ça fait un joli texte je trouve.

Direction Lausanne, stage d'avant saison avec le Racing

Lausanne aussi c'est valonné

Et ne venez pas me dire que je ne suis pas affûté

La montagne ça nous gagne

Après un bivouac d'une journee en montagne

Après les sprints en côte dans les bois, la récompense

J’aime bien Sébastien Chabal, il me donne envie, ce soir, de lire quelques pages de Robert Walser.

Jean Prod’hom

Lundi 1 août 2011

En revenant cette nuit de la fête du premier août organisée à la Moille-aux-Frênes, on voyait les étoiles et ça sentait le foin. Mais parce que la fête nationale tombe cette année un lundi et en raison de décisions administratives, j’ai vécu dimanche comme un samedi et pris lundi pour un dimanche.

Je suis à la Mussilly lorsque le soleil se glisse dans les allées creusées par les chemins, et de fines poussières d’or piquent de gros grains le vert encore sombre des bois. J’avance comme un grand, fier même, heureux d’être accueilli par les oiseaux tandis que le gros de l’espèce fermente dans son clos. Vanité des vanités, un peu trop fier si bien que les choses se retournent et que je me sens soudain incapable de me glisser dans le lit du jour, inquiet de ne pas être à la hauteur et mis en demeure de répondre de ma présence. Devenu d’un coup petit parmi les grands, fautif et présomptueux, je réplique, balbutie. Que dire à celui qui m’interroge et qui avance dos au mur des origines, sans avance et sans retard, sans lassitude, au tempo de l’eau et du vent ? Pourquoi ai-je donc hier soir tourné le dos à la nuit ? Puis-je saisir quoi que ce soit du jour en gardant les yeux ouverts et de la nuit en dormant ? Serais-je donc de ceux que la nuit lasse ?

Cette voix n’avait pas tout à fait tort de m’interroger de la sorte mais je ne la suivis pas et pris un chemin de traverse qui suffit à me mettre à bonne distance d’une discussion juste mais sans fin.

Pendant ce temps le jour s’était installé, j’ai longé l’allée qui conduit au cimetière où l’on avait préparé une nouvelle fosse, poursuivi ma promenade en me réjouissant de ces paysages d’un seul tenant dont on fait, pour passer le temps, des puzzles de 1000 pièces. En remontant du Torel, la pirouette et l’andéneuse avaient préparé les lignes d’une page sur laquelle, comme d’habitude, rien ne serait écrit.

Jean Prod’hom

De ma lucarne

Laisse dériver les lambris vernissés, les rouleaux de bande à masquer, les plinthes et les baguettes d’angle, laisse les choses se défaire, cale le safran et tourne l’espagnolette vers le large. Car ce matin on se baigne dans les plis d’août que dénoue la brise, nus dans le jour bleu qu’accueillent les ébrasures de la fenêtre taillées dans l’épais. Ecoute en-bas le claquement des sabots du cheval sans son maître, ce matin le jour est à marée basse.

Jean Prod’hom

Entre le Riau et le Torel

Plus d’un sage a loué son allure, sa légèreté, sa vivacité, sa fidélité aussi. Elle constitue peut-être ce qu’on peut faire de mieux au cours de notre existence, mais celle qui nous accompagne ne nous appartient qu’à moitié. Appendice d’une autre nature, elle est comme un rebord de nous dans le monde, ce qui nous y tient, ce qui coule de nous en lui et qui remonte pour nous y attacher par un bout. Elle est peut-être, s’il en faut, la plus haute des preuves de notre existence et de nos relations.