De Ramuz aux Antipodes

Du givre sur les vitres, la pleine lune dans le rétroviseur, des routes sèches, je roule au pas dans la plaine de Sainte-Catherine avant de laisser ma voiture au garage.

La construction du troisième bâtiment scolaire s’achève, les esprits s’échauffent, on a ouvert l’inévitable et interminable liste des défauts, des oublis, des non-sens. Le déménagement est différé de quelques semaines.

Mais à côté de ce premier chantier bientôt terminé, on ne chôme pas. Les entreprises ont levé les pleins et les vides du second étage du second bâtiment. Quant au troisième c’est pour plus tard.

Belle journée de travail, je parcours en tous sens avec les élèves de la 6 quelques lignes du premier chapitre de Derborence.

Antoine n'avait donc rien dit. Les deux hommes sont rentrés dans le chalet dont ils ont tiré la porte derrière eux.

Ils couchaient sur des paillasses elles-mêmes posées sur des planches fixées au mur, et qui faisaient deux étages, de sorte qu'ils dormaient l'un au-dessus de l'autre, comme dans les navires.

Antoine couchait à l'étage d'en haut.

Ils ont pendu leurs souliers par les cordons à une cheville à cause des rats.

Antoine était monté à son étage.

– Bonne nuit, lui avait dit Séraphin.

Il avait répondu :

– Bonne nuit

Et, elle, tout de suite elle avait été là, dans ses rêves, après qu'Antoine s'était enroulé dans sa couverture de laine brune et s'était tourné du côté du mur. Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? C'est Thérèse.

Elle revient, et était là avec sa personne et des champs, ayant trouvé place pour elle et pour eux dans le petit espace qu'il y avait entre le mur et Antoine. Il lui a dit bonjour, elle lui disait bonjour. Il lui a dit : « Alors quoi ? » elle a dit : « Alors, comme ça. » Ils étaient obligés de se donner rendez-vous loin du village, parce qu'il y a toujours des curieux. Il y a toujours des curieux, il y a toujours du monde qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Elle avait un râteau sur l'épaule; il voyait comment, avec les dents de son râteau, elle accrochait les nuages en passant. Les nuages lui tombaient sur la tête. Pourquoi est-ce qu'il s'est assis plus haut qu'elle sur le talus ? Il ne la voit que de dos et elle se penche en avant, ce qui montre, entre son chignon et son fichu rouge, un peu de peau brune. « Ça ne va pas ? » –« Oh ! dit-elle, c'est pas moi. » - « Oh ! alors qui est-ce que c'est? » - « Oh ! dit-elle, c'est ma mère. »

Avant de faire une halte plus conséquente sur celles-ci :

Et, elle, tout de suite elle avait été là, dans ses rêves, après qu'Antoine s'était enroulé dans sa couverture de laine brune et s'était tourné du côté du mur. Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? C'est Thérèse.

Elle revient, et était là avec sa personne et des champs, ayant trouvé place pour elle et pour eux dans le petit espace qu'il y avait entre le mur et Antoine.

Pour nous émerveiller enfin devant cela :

Elle revient, et était là avec sa personne et des champs, ayant trouvé place pour elle et pour eux dans le petit espace qu'il y avait entre le mur et Antoine.

J’aime ces moments-là, j’aime ces textes-là, les moyens que leur auteurs se donnent, nous donnent, j’admire leur travail et leur courage.

Le garagiste a mis quatre pneus d’hiver neufs à la Yaris, je descends au numéro 1 de la rue de l'Ecole-de-Commerce qui fait angles avec celle du Maupas et l’avenue de France, à deux pas du Gymnase de Beaulieu. Les Editions Antipodes y ont leur siège entre le garage Saint-Paul et des locaux aux stores fermés qui accueillaient il n’y a pas si longtemps encore un institut de beauté. La porte et les deux vitrines s’ouvrent de plain-pied sur la large rue qui a – je ne sais pas exactement pourquoi – quelque chose d’anglo-saxon. Des livres partout comme il se doit, en piles et en nappes. Le responsable porte l’affaire depuis 1995 à bout de bras. Ses collaborateurs sont absents cet après-midi, Claude fait de la comptabilité.

J’ai appris hier soir en consultant le site de cette petite entreprise que le catalogue comptait plus de 150 titres, principalement des ouvrages de sciences sociales, mais également des textes littéraires, que cette société à responsabilité limitée jouait la glasnost en annonçant non seulement le salaire de ses employés – non non, tous les éditeurs ne sont pas millionnaires ! – mais en déclarant également son souci premier, celui de rendre ses publications accessibles, lisibles, compréhensibles, et de les présenter dans une mise en page soignée. C’est vrai, je peux en témoigner aujourd’hui.

On va manger au restaurant du Petit Boeuf, on parle de choses et d’autres, de nos enfants et des réseaux sociaux, de l’école autrefois et de l’école aujourd’hui. Il me rappelle ce dont je ne me souvenais pas ou mal : j’ai été son prof de latin pendant quelques semaines il y a plus de trente ans, on s’est promené aussi ensemble, quinze ans plus tard du côté de Tête Blanche, attachés à la même corde, avec un fou furieux pour guide qui a failli à plus de 3000 mètres nous précipiter en-bas le col d’Hérens. Mais on parle aussi de ses livres et de mon blogue, c’est un peu pour ça qu’on se rencontrait.

On se sépare, il est passé 15 heures. Je repars avec le sentiment que nos affaires seront rondement menées... et les mains pleines : un numéro de la Revue historique vaudoise sur les Réformes religieuses en Pays de Vaud, Les Villes englouties de Raphaël Baroni (collection Littérature), Tangente de Dominique Brand (collection Traces du temps), Un Métier désenchanté de Françoise Gavillet-Mentha (collection Existences et société). Et puis un petit dernier, le premier que les éditions Antipodes ont publié, A Lausanne, autrement. C’était donc en 1995 et c’est pour ce soir.

Jean Prod’hom

Il y a le vif du sujet

Il y a le vif du sujet

les moines défricheurs

l'argent liquide

il y a les couvertures d'ardoises

les bandes d'arrêt d'urgence

le lac de Trasimène

il y a les cathédrales la nuit

l’évidence révélée à l'heure suprême

la place près du hublot

Jean Prod’hom

Plus tard les tuiles se sont tues

Des précautions inouïes, excessives, folles il faut bien le dire pour tenir tête à la colère des dieux et du ciel, une colère dont personne n’envisageait même la fin – la fin amenant le froid et la crainte, la crainte la désolation. Perdu d’avance. C’était arrivé hors toute volonté, hors toute prévision, comme une bande de hors-la-loi traqués faisant main basse sur la ville. On anticipait le pire, tout autour un paysage détraqué, un paysage de sépulture.

Mais au milieu de la nuit quelque chose comme un long essoufflement s’est fait entendre, puis des petits bouts de silence. Plus tard les tuiles se sont tues, un chat est descendu dans la nuit, un feu brûlait dans le poêle, le givre sur les vitres a molli, tout s’est remis en place comme si rien ne s'était passé.

On voyait bien ici ou là en désordre quelques fusées de détresse, des crampons à glace, une cagoule, l’attirail des grandes batailles : un lendemain de tempête. Un éclair dans la nuit : un chasse-neige pousse sur les bas-côtés de la route la neige tombée et soufflée la veille. Personne n’entend les promesses de celui qui s’est fait prendre dans les spirales de la tempête et qui se retrouve au seuil de ce qui lui tend les bras, immense, paisible, auquel il se livre tout entier, chassant derrière lui la force diabolique qui l’a englouti et qui reviendra. Il s’élargit, s’évide de profundis jusqu'à ne plus être, s’élève, s’envole. Une passe mais dans l'autre sens. La tempête n’a pas fait marche arrière, c'est la possibilité de l’écriture qui s’est levée, l’autre versant du cri.

A vouloir trop s’approcher de l’immédiat on prend froid, bien loin de l'extrême douceur des jours auxquels les noirs détours le ramèneront. De l'un à l'autre il y a la nuit.

Jean Prod’hom

Avec les Inuit

La tempête a fait trembler la nuit, soufflé des congères, déraciné des arbres. Les tuiles ont sonné le tocsin, les volets claqué des dents. Ce matin tout ne tient qu’à un fil, le chauffage central tousse, nos voitures sont en hypothermie, plus de ravitaillement, les conduites d’eau au bord du gel, les routes fermées, le cimetière profané, tout se déjointe, le ciel et la terre ne font qu’un. Seuls les idiots et les enfants rient.

Nous n’avons pas appris à vivre à 0 degré à l’abri derrière les parois d’un igloo, avec un filet d’huile de chauffage, toute une journée dans la pénombre, sans divertissement, serrés les uns contre les autres comme des livres jusqu’à la nuit. J’ai peur aujourd’hui que les circonstances nous rappellent à l’essentiel, chasseurs désarmés, cueilleurs sans coupelle, dresseurs de salon, agriculteurs démunis. Je sors avec le livre de Nanouk dans une poche construire mon premier igloo.

Jean Prod’hom

Révisionnisme

Tiens il neige ! Lili met son équipement d’hiver et sort, Sandra, Arthur et Louise descendent au marché, je reviens sur les notes que j’ai prises hier au rez du Musée d’histoire des sciences de Genève à partir de l’ouvrage collectif – Villa Bartholoni – publié en 1991 et mis à la disposition des visiteurs. Je prends bien plus de temps que prévu, trop. Ce soir Arthur est invité à une boom, je l’emmène à 18 heures 30, il me faudra veiller jusqu’à près de 23 heures.

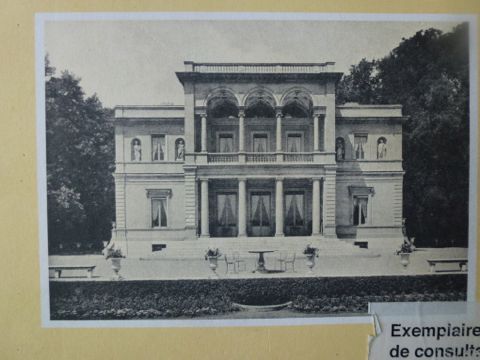

Jean-François Bartholoni est né à Genève en 1796, d’une famille d’origine toscane modeste. Il monte à Paris en 1814 et y fait ses premières armes dans la banque comme employé de bureau, il ouvrira avec son frère sa propre maison bancaire une dizaine d’années plus tard, fera rapidement fortune, il n’a pas 30 ans. Mais l’homme n’oublie pas Genève et les rives du Léman où il fait construire, sur un domaine agricole à deux pas de Chambésy, une villa et un parc de plaisance dans lequel des sculptures d’après Canova ou Fremin, Danseuse, Flore Amalthée, Artémis vont remplacer poules, chèvre et cochons. Il fait appel à un jeune loup de l’architecture et des Beaux-Arts, Félix-Emmanuel Callet, de 5 ans ans son aîné, prix de Rome à moins de 30 ans, à qui il offre la possibilité de partir étudier encore une année en Italie avant de commencer les travaux, tous frais payés. Il revient avec tout plein d’idées italiennes. Le chantier démarre en 1826, dehors on rénove le port, dedans des parqueteurs, des marbriers, des peintres et des stucateurs réalisent le décor.

Les deux compères ne se lâcheront plus. C’est Bartholoni, fort actif dans le domaine des chemins de fer – il sera l’administrateur de la compagnie Paris-Orléans et l’instigateur de la ligne Genève-Lyon – qui agira en coulisse pour que la construction des gares d’Orléans et de Corbeil soit confiée à Callet, lequel lui renverra l’ascenseur, si j’ose dire, en réalisant son tombeau au Père-Lachaise.

Les enfants et petits-enfants de Bartholoni vont se succéder, Fernand puis Jean. En 1924 un homme passe par là, chapeau de cow-boy, c’est le directeur de la Rolex Watch Co qui s’écrie : This is really the Pearl of thé Lake ! Il s’empresse d’acquérir la villa et le pré qui la jouxte. Pas longtemps puisque la maison est condamnée en 1926. La SDN a en effet l’intention d’élever son siège dans le coin. On est sur le point de rayer la Perle du lac lorsque la ville de Genève offre à la SDN le domaine de l’Ariana.

La villa aux mains de la ville se dégrade, peu ou pas d’entretien, louée à certaines périodes vides à d’autres, humidité des lieux, bombance des locataires, fuites dans le toit. Les réfections extérieures et les restaurations intérieures se succèdent, des élèves des Beaux-Arts se feront la main, on installera des salles de bains et une cuisine. En 1964 la ville de Genève remet de l’ordre dans ce marasme et donne les clés au Musée d’histoire des sciences qui ouvre ses portes au public pendant une vingtaine d’années. La villa est invivable et part en morceaux, elle est donc fermée en 1984 pour une sérieuse modernisation et une restauration minutieuse. Elle est réouverte depuis 1990, gratuite et obligatoire.

Serrée aujourd’hui de près par la circulation ininterrompue entre Chambésy et le quartier des institutions onusiennes, étranglée par la route de Lausanne avec de chaque côté des parcs publics qui sont comme des terrains vagues, à deux pas du bâtiment mussolinien de l’OMC, la villa Bartholoni semble bien petite, héroïque même d’avoir résisté, abandonnée, oubliée, visée par la foudre et par la finance. Les 12 millions engagés pour la réfection entre 1984 et 1990 n’auront pas suffi, on a découvert une nouvelle fuite d'eau dans l’un des angles du rez-de-chaussée, des vandales ont mis en miettes les montants d’une des balustres en molasse, à la masse, on finirait par la plaindre.

Chacun voit la suite, on imagine une autre histoire dans laquelle la villa Bartholoni apparaîtrait comme la petite dernière, la rescapée des attaques de la banque, de l’horlogerie de luxe, de la SDN et des vandales. Un rêve, celui d’un fils d’immigré d’origine modeste, amoureux de Palladio et de Venise, un employé de banque trahi.

Jean Prod’hom

Cyanomètre et oeil de verre

Récupère à Cointrin Sandra et les enfants enchantés de leur séjour à Berlin. On se rend à la villa Bartholoni qui abrite le Musée d’histoire des sciences. Au rez les collections permanentes, à l’étage une exposition temporaire autour du hasard Les jeux sont faits ! hasard et probabilités. De belles choses au rez, parmi celles-ci les instruments qu’Horace-Bénédict de Saussure emporta en 1787 et 1788 au sommet du Mont-Blanc et au Col du Géant, un baromètre, un hygromètre à cheveu portatif, d’autres choses encore,… et puis un cyanomètre.

De Saussure pense en effet que le bleu du ciel varie suivant l’altitude, que très haut le bleu vire au noir. Pour établir des corrélations, il bricole un instrument, simple, c’est un carton rectangulaire (format carte postale) à l’intérieur duquel 16 petits carrés évidés sont juxtaposés en alternance avec16 autres petits carrés de bleu aquarellés dont les différents tons sont numérotés du plus foncé au plus clair. La mesure se fait en dirigeant l’instrument, tenu à bout de bras, vers le ciel, puis en comparant visuellement le bleu du ciel vu par l’un des carrés évidés avec celui du carré peint dont la nuance de bleu est la plus proche (Anne Fauche). Et pendant qu’Horace-Bénédict regarde le bleu profond du ciel au sommet du Mont-Blanc, son fils regarde ce même ciel à Chamonix, bleu pâle, tandis qu’à Paris Jean Sénebier note un ciel presque blanc.

Le musée expose d’étranges boîtes, des boîtes de dépôt d’Yeux Artificiels qui étaient la propriété du Genevois Schoen, oculariste officiel des hôpitaux civils et militaires et des principales facultés et universités de médecine. Le souffleur de verre propose un grand nombre de pièces. Il faut pour passer commande spécifier si coté gauche ou droit, nuance bleue ou brune, foncée ou claire, forme petite, moyenne ou grande.

Les premières prothèses datent du XVIème siècle, d’argent ou d’or avec un iris peint en porcelaine. Les prothèses en verre leur succèdent avec une petite quantité de plomb pour mieux résister aux poussières. Mais ces prothèses résistent mal aux larmes si bien qu’on remplace le plomb par de la cryolite, minéral transparent et incolore ramené pour la première fois du Groenland au XVIIIème siècle. Les porteurs d’oeil de verre pourront désormais pleurer à chaudes larmes.

On quitte Genève à 16 heures. Brève pause à la COOP d’Epalinges pour acheter des baguettes et des saucisses de Vienne. Ce soir on mange des hot-dog.

Jean Prod’hom

Engraisser Grasset

Referme au réveil l’Apostille de Genette ouverte au milieu de la nuit, et termine Un peu plus loin sur la droite de Vargas. Entame la lecture de la version numérique du Derborence de Ramuz avec, comme il se doit, des problèmes de césure. Sur ce coup, j’ai à nouveau l’impression d’engraisser Grasset : 7 euros 95 en version papier chez Amazon, 5 euros 99 au format Kindle ou ePub!

Il n’est pas sûr par ailleurs que les outils fournis avec la version ePub sans DRM – dit-on les choses ainsi ? – soient suffisants : cinq couleurs pour surligner, un seul type de trait, rouge, pour souligner, rien d’autre. Sans compter un ralentissement croissant lors d’une utilisation généreuse. Mais ce premier chapitre de Derborence contient des merveilles :

- Oh! bien sûr que non, a dit Antoine.

Ce fut tout; il s'était tu. Et, à ce moment-là, Séraphin s'étant tu également, on avait senti grandir autour de soi une chose tout à fait inhumaine et à la longue insupportable : le silence. Le silence de la haute montagne, le silence de ces déserts d'hommes, où l'homme n'apparaît que temporairement : alors, pour peu que par hasard il soit silencieux lui-même, on a beau prêter l'oreille, on entend seulement qu'on n'entend rien. C'était comme si aucune chose n'existait plus nulle part, de nous à l'autre bout du monde, de nous jusqu'au fond du ciel. Rien, le néant, le vide, la perfection du vide; une cessation totale de l'être, comme si le monde n'était pas créé encore, ou ne l'était plus, comme si on était avant le commencement du monde ou bien après la fin du monde. Et l'angoisse se loge dans votre poitrine où il y a comme une main qui se referme autour du cœur. Heureusement que le feu recommence à pétiller ou c'est une goutte d'eau qui tombe, ou c'est un peu de vent qui traîne sur le toit. Et le moindre petit bruit est comme un immense bruit. La goutte tombe en retentissant. La branche mordue par la flamme claque comme un coup de fusil ; le frottement du vent remplit à lui seul la capacité de l'espace. Toute espèce de petits bruits qui sont grands, et ils reviennent; on redevient vivant soi-même parce qu'eux-mêmes sont vivants

M’en vais à Montricher faire le point sur les travaux de la Maison de l’Ecriture. De l’extérieur on ne semble pas avoir beaucoup avancé, mais on s’affaire dans tous les coins et un responsable m’indique sans trembler que tout est sous contrôle.

A l’Auberge des 2 Sapins, c’est une autre affaire qui agite les esprits, des affiches annonçant un concert de cuivres ont été arrachées dans le village. On soupçonne, sans jamais dire son nom, un mômier local qui n’aurait que peu apprécié les corps nus et dodus des sept musiciens qui ont placé pour dissimuler leur appareil leur instrument, tuba, cornet à pistons ou trompettes à coulisse.

La bibliothèque semble fermée, je décide donc de rentrer par Moiry et Ferreyres où je m’arrête. Rejoins avec Oscar le chemin qui mène à la Tine de Conflens, il est barré en raison d’une coupe de bois. Mais aucun bruit de tronçonneuse ne me parvient, je passe sous les rubans qui en interdisent l’accès et je m’engage sur le chemin défoncé par endroits. Les rochers gras et glissants font penser à des corps de poissons froids et gluants, les bûcherons ont fait tomber de jeunes foyards sur la barrière de protection, le vide n’est pas loin.

On n’aura vu le ciel bleu aujourd’hui qu’une dizaine de minutes, c’était au confluent du Veyron et de la Venoge, le soleil s’est soudain glissé dans le bois, on a bien cru un instant qu’il allait s’imposer mais le brouillard l’a avalé d’un coup.

Je reviens par La Sarraz, Oulens et Eclagnens, Goumoens-la-Ville et Villars-le-Terroir, Echallens, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet et Dommartin. A l’approche de la Toussaint et de la Fête des Morts les cimetières renaissent un peu, les employés communaux ont placé des branches de sapin près des bassins. A Poliez-Pittet, un fils et sa mère mettent en terre au pied de la tombe du frère et du père des plants de bruyère et emportent les bégonias qu’ils mettront en cave. J’imagine le remue-ménage qui devait régner dans ces annexes des villages il y a une cinquante d’années à la veille de la Toussaint. Les voitures roulent phares allumés, le château d’eau de Goumoens-la-ville peine à nous éclairer.

Ceci encore : lis sur un marbre noir d’une tombe outrageusement prétentieuse les mots suivants : Le problème de la vie se résoud dans un mot : le devoir. D’accord avec le défunt et sa famille, mais ils devraient convenir avec moi que le devoir ne résout pas tout non plus.

Jean Prod’hom

Avec Esther Shalev-Gerz à Lausanne

L’évocation que la femme fait de son enfance, – de sa parentèle, de son éducation, des souvenirs qu’elle en garde, des malentendus qui l’ont construite, de ce qui s’est déposé en elle, – devient bientôt nostalgie et la passion se fissure, elle perd soudain pied et laisse entrer le doute qu’elle avait su maintenir à distance. Elle se tait usant de toutes ses forces pour rester debout avec ce doute qui vient d’en face et qui la pousse jusqu’aux limites de ce qu’elle peut endurer. Elle n’y croit plus au fond, mais elle résiste, elle tient bon jusqu’à ce que le doute se fissure lui aussi et que le vent tombe, la passion dont elle s’était distanciée un instant s’engouffre à nouveau sur son visage et l’enveloppe comme une violente averse qui l’aurait obligée à se terrer tout entière et à se taire pour sauver encore une fois sa peau.

L’une raconte la vie inconfortable dans laquelle de molles circonstances l’ont plongée, y mêle des justifications secrètes, grimace, bégaie le milieu qui l’a faite innocente victime, ajoute par-dessus des silences qui font supposer un incompréhensible labyrinthe d’éléments souterrains et sans contour, donnant à entendre ce qui rétrospectivement n’aura été que compromission.

L’autre écoute en cherchant le fil qui pourrait faire tenir debout ces lambeaux auxquels ceux qui s’y accrochent seront condamnés jusqu’à la fin. Elle a l’oeil de l’épervier et guette l’irréparable aveu sans lequel ne saurait être ni consolation ni pardon. Elle prend alors la parole et raconte sans s’arrêter la succession des événements auxquels l’enfant qu’elle fut a été mêlée, elle les fait tenir en équilibre avec un sourire étrange et lointain. Aucune circonstance, aucune justification, aucune explication, un récit au fil tranchant que l’autre ne parvient pas à émousser et qui la menace dans sa vie..

Ne serait-il pas temps qu’elles conviennent l’une et l’autre de l’irréparable et qu’elles ne laissent à personne d’autre qu’elles-mêmes le soin d’en faire quelque chose ?

Il faudrait aujourd’hui monter à plus de mille cinq cents mètres pour trouver le soleil, je resterai donc en-dessous. A Oron d’abord, une bonne heure et demie dans un magasin de sports pour choisir une paire de souliers de ski que je souhaiterais enfin confortables – les derniers j’imagine. J’attends plus d’une heure qu’un père, son fils et ses deux filles aient terminé leurs emplettes. La cadette est une passionnée du ski de randonnée, mais l’est un peu moins lorsqu’elle prend connaissance du prix de l’équipement que le vendeur lui propose. Disons d’emblée que le matériel a bien changé, des skis de randonnée pèsent aujourd’hui moins d’un kilo. L’annonce ne la décourage pas, n’a-t-elle pas travaillé dans une fromagerie tout l’été ? Ils s’en vont, la fille les mains vides, elle pense trouver moins cher ailleurs.

Descends à midi au Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne qui présente une exposition consacrée aux travaux d’Esther Shalev-Gerz. M’arrête devant deux plans fixes qu’elle a réalisés en 2002 à Stockholm et à Karesuando en pays Sami. L’artiste filme deux moments de la vie d’Åsa Simma qui se succèdent et se mélangent comme le doute lorsqu’il habite l’engagement et qu’il revient sur l’action.

Violents les portraits croisés des deux femmes dont Esther Shalev-Gerz filme l’interminable entretien qu’elles ont engagé à leur insu. L’une d’elles, née à Lodz, est une rescapée d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, l’autre a vécu plus tranquillement cette même période à Hanovre, puis dans un pavillon de chasse tout près de Bergen-Belsen. Je remonte à 16 heures, sors avec Oscar, rédige cette note alors que la nuit tombe.

Jean Prod’hom

Rêve de bruyère

Brouillard à couper au couteau ce matin quand Oscar en haut de la Mussily est sur le point de toucher au ciel à deux pas du soleil qui s’étire. Et puis plus rien, ou l’invisible, tout se referme, je continue tête baissée, à tâtons, dans un blanc neigeux dedans comme dehors. Même blancheur sans épaisseur aux deux bouts du jour, une balade pour fermer la parenthèse et goûter un instant à ce temps qui ne compte pas, que personne ne veut, temps de rizières, chine-lise et bon à rien.

Le long des chemins défoncés, noirs et sans issue rêve la bruyère. Des gouttelettes au profil d’argent reposent au creux des fils de soie tendus par l’araignée dans la lande. Jour peuplé de fantômes, Jorat de chiens et de loups, vent nul, la nuit tombe soudain, d’un coup.

Jean Prod’hom

Il y a la vaisselle que tu faisais et que j'essuyais

Il y a la vaisselle que tu faisais et que j'essuyais

les devis raisonnables

la lueur des tisons

il y a les chicanes des poètes

la cryogénisation

il y a les chapelets de jurons

la doctrine apostolique et romaine

la bière amère

les tueurs de bisons

Passe en revue les travaux des élèves de huitième à propos de la Mine des Roches, à la cuisine d’abord, dans la véranda ensuite où le soleil a réparti équitablement ses bienfaits. Oscar et Cacao sont mes seuls compagnons, le premier avec lequel je suis sorti tôt ce matin dort sur un pouf, le second c’est tout comme, Cacao ne parvient pas à panser les blessures morales que lui a values sa rencontre avec le renard, il a peut-être même renoncé à vivre. Quant aux chats, ils guettent les mulots dehors avec les oiseaux.

Je termine à tire-d’aile la triple correction à laquelle je m’étais obligé, il est un peu plus de 15 heures, relis la moitié des pages du Vargas que j’ai demandé aux élèves de neuvième de lire pour la rentrée, boucle enfin cette journée de labeur à 17 heures. Fais une brève visite au monde qui est allé sans moi, avec Oscar et le soleil qui se couche derrière le bois Vuacoz. Aurais-je pu faire autrement ?

Ecoute la radio sur le chemin de la déchèterie, sans disposer d’assez de temps pour déterminer si l’orateur est un humoriste ou un homme politique. Même interrogation au retour, une femme parle des OGM et de la science, – qui l’a formée évidemment et sans laquelle elle n’aurait pas été, naturellement, en mesure de prendre les décisions justes qui s’imposent. Est-ce un sketch ? Je patiente, c’est bel et bien la responsable d’un parti politique. Je ne ris plus, l’affaire est sérieuse mais ne vois à nouveau pas très bien comment notre espèce va s’en sortir.

Jeremy me prend à 19 heures 30, on va manger au Raisin de Carrouge. Du chevreuil, des choux et des marrons. Il m’annonce que V. a démissionné de la municipalité de R., Sandra et Suzanne nous envoient des messages et des photos de Berlin.

Alors qu’il réussissait assez bien, lui semblait-il, à commencer ce qui n’avait jamais commencé et à renoncer à ce qui s’était établi depuis trop longtemps, trop souvent tenté de mettre un point final à ce qui n’en avait pas et de retenir ce qui n’avait plus cours, il découvrait à sa grande surprise qu’il n’était pas encore prêt à concevoir que quelque chose puisse ou ne puisse pas se terminer. Le temps n’y était pour rien, mais il était urgent qu’il commence à y songer.

Jean Prod’hom

Belle Ferme

Je voudrais que les stratèges annoncent la veille au moins les guerres qu’ils livreront, ne serait-ce que pour donner aux anges la possibilité de glisser dans les tambours de la nuit leurs habits sales.

Conduis Sandra et les enfants à Genève, on y retrouve Suzanne et les siens. Je regarde l’avion qui décolle pour Berlin, reviens au pas par Versoix, Mies et Tannay.

Remonte l’allée aux noix de la gare de Céligny à Belle Ferme, terre sainte, mêmes arbres et même courbe, belle, prête à accueillir la foire au bétail, personne ne s’en soucie plus. Rien n’a changé, mais ceux que j’aime n’y sont plus. C’étaient les année 1960-1965, j’y ai passé de longues et belles vacances, je revois la fontaine au milieu de la cour, les mois d’été, le parapet de guingois, la terre battue, le dos des pierres qui affleurent. Je revois les boiseries rouge pompéien des écuries, les communs, les quartiers aux volets fermés, les ateliers oubliés, la vieille traction. L’affairement d’oncle Louis, son oeil coquin, la jeep, le pigeonnier, la lessiveuse, le potager derrière la maison, le poulailler. La bienveillance de tante Alice, le croquet, les murets, les fers, nos jeux. Les chemins qui se perdent dans la campagne et maman qui vient nous chercher.

Et puis cette allée, cette longue allée courbe qui nous mettait loin de tout, à l’abri de tout, avec au fond le lac qui ne nous intéressait pas.

Jean Prod’hom

Cendrars à Rumine

Je m’étais indirectement plaint de l’absence de l’entrée professionnalisme dans l’Apostille de Gérard Genette, qui n’est, rappelons-le, qu’un codicille à son bardadrac. J’espérais pourtant ce matin, sans la chercher, une entrée pour les usages du mot Ressenti qui m’a si souvent fait tourner les talons. Le mot n’a malheureusement pas d’entrée privée, il la mériterait pourtant. Je me satisfais toutefois de ce que le renard du formalisme en dit dans le médialecte de sa dernière livraison.

Ressenti. Méd. propre à désigner tout ce que l’on éprouve, avec ou sans raison objective, avec ou sans connotation péjorative : «Je vous sesns très ému, comme si cet événement vous avait douloureusement marqué au niveau de votre ressenti.» Je crains que ce participe substantivé ne rejaillisse sur l’usage du verbe ressentir, appelé dès lors à supplanter sentir, et n’entre en collision avec le nom ressentiment, dont la signification classique, héritée de Nietzsche et de Max Scheler, me semble pourtant précieuse. Mais il est sans doute trop tard pour intervenir. Le «vécu» a déjà, et depuis belle lurette, remplacé la vie.

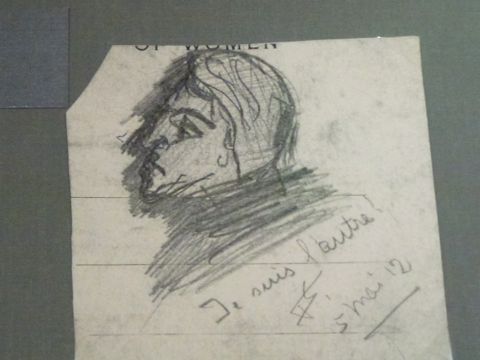

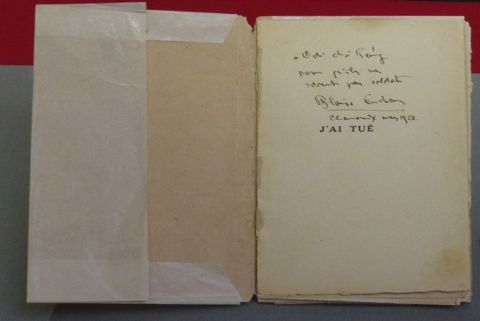

L'affiche est immense, l'homme aussi. Ça n'empêche qu'on aura laissé au bonhomme qu’une bien maigre place dans le hall de la salle de lecture de la bibliothèque universitaire de Rumine. A moins que je ne me trompe et que le gros de l'exposition soit ailleurs. Me contente toutefois du repas servi : quatre vitrines, dans chacune d'elles des merveilles, un autoportrait du début, un exemplaire de l'édition de la Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France pris dans les couleurs de Sonia Delaunay, une page manuscrite de La Main Coupée, le J’ai tué avec Fernand Léger à la Belle édition.

On remonte au Riau, soleil de forge, on déplace à l’abri les deux stères que F. nous a amenées ce matin. Lili nettoie la 807, Louise des vitres, Sandra l’ancienne place du bois de chauffe. Demain elle part avec les enfants à Berlin, les filles se baignent, Arthur termine son travail sur Hugo, je rédige cette note.

Jean Prod’hom

Professionnalisation

Un peu partout on laboure, les tracteurs ont chaussé à l’arrière des roues doubles, le lisier et le fumier répandus ces derniers jours sont enfouis et la terre grasse de dessous, brillante et humide, refait surface. Un coup de herse, un coup de rouleau et la page est tournée. Le printemps est sur ses rails.

J’écoute au soleil, sur le chemin de l’ancienne déchèterie, une série d’émissions que la Fabrique de l’histoire a consacrées en 2007 au siècle de Louis XIV. Au détour de l’une d’elle qui revient sur les travaux de Mircea Eliade, la société de cour et le processus de civilisation, un historien – ou un sociologue ? – confie au journaliste qui s’étonne du manque de souffle de la recherche qu’il est aujourd’hui presque impensable pour quiconque de se jeter dans des entreprises aussi ambitieuses que celles d’Eliade, de Weber, de Durkheim ou de Marx. Les contraintes du professionnalisme qui pèsent actuellement sur les entreprises des universitaires leur interdisent même ce type d’opération. Les historiens travaillent de moins en moins sur des données de seconde main, chacun prend un temps important pour produire les données qu’il réfléchira sans jamais risquer une théorie de haute généralité. Les objets d’études se sont resserrés, on avance plus lentement et les synthèses sont de plus en plus difficiles.

Je le crains en effet, mais le culte que l’époque voue aujourd’hui au professionnalisme et à la professionnalisation n’est qu’un de ces ponts aux ânes chers à Gérard Genette (un pont aux ânes que celui-ci n’a, à ma connaissance, pas encore égratignés). Il doit plutôt nous encourager à désobéir, à court-circuiter les attentes par trop prévisibles, trahir les promesses qui bétonnent, penser au-delà de l’ombre que projette notre lampe de chevet, redevenir des amoureux fous et des amateurs éclairés.

On descend à Vevey, Sandra et les enfants vont louer des skis, on se retrouve au bord du lac. Il fait un temps à se baigner et à rester dehors. On rentre.

Ceci encore: j’ai renoncé ce matin à rivaliser avec l’oeuvre de Victor Hugo, partant à être inhumé dans l’un des vingt-six caveaux du Panthéon. J’ai pris cette décision après y avoir fait une visite. Et bien non ! Seul avec Jean Lannes, maréchal d’Empire, dans le XIIème caveau ? Pas drôle ! Avec Voltaire et Rousseau à l’entrée de la crypte ? Usant ! Avec les Curie dans le huitième caveau ? Comment me comporter ! Remplacer celui qui a pris la place de Jean-Paul Marat, lequel a remplacé pendant quelques mois Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau exclu pour indignité ? Et bien non ! Je vise quand même l’éternité. C’est décidé, plutôt le caniveau.

Jean Prod’hom

Hôtel des Champs

Il me faut tendre l’oreille, nous roulons pourtant au ralenti en direction de Moudon, Bussy, Oulens, Forel. Grand-maman Brigitte me raconte l’histoire d’une cousine orpheline dont on lui a caché l’existence et dont la grand-mère – c’est aussi la sienne – ne veut pas s’occuper. Le curé se charge de lui trouver une place dans une institution à Fourvière – un lieu bien nommé pour les enfants abandonnés, les années passent. Brigitte apprend un jour l’existence de cette cousine, lui envoie une lettre, elle a vingt ans, prend le train et la serre dans ses bras. Elles se reverront quelques fois avant que les soeurs de l’orphelinat ne lui trouvent un emploi dans une maison bourgeoise.

Cette grand-mère née près de Romont dans le dernier quart du XIXème siècle a épousé un garde-barrière. Tous les deux migrent dans les Mont-du-Lyonnais, près de Chazelles, il y a du travail dans une verrerie.

Quant à Brigitte, son histoire mériterait que je m’arrête au bord de la route, je ne saisis que des bribes. Sa mère meurt de tuberculose alors qu’elle a 10 ans, elle se souvient du médecin qui s’est occupé d’elle et qui lui confiera plus tard que la vaccination par le BCG était sur le point d’être prescrite au pied de Chazelles. Elle est envoyée à la campagne, elle travaillera ensuite à la chapellerie jusqu’à la retraite. Elle aura 91 ans tout soudain.

De Chavannes-le-Chêne on aperçoit un épais duvet de ouate délicatement posé sur le lac de Neuchâtel. Dépassent des volumes invisibles en d’autres circonstances et s’esquisse un autre pays silencieux au coeur même du paysage auquel je me suis habitué. On plonge par Rovray sur les rives du lac, sans s’y arrêter, franchit la Menthue alors qu’elle termine sa course, On remonte aussitôt d’Yverdon sur Donneloye. On croise à nouveau la Menthue alors qu’elle a encore un long chemin à faire. On prend l’apéritif à l’hôtel des Champs transformé depuis le temps. Pas trace de la tête de chevreuil de L’Ardent Royaume. Vilaine réfection. On rentre par Bioley-Magnoux et Ogens.

Lis à Arthur en fin d’après-midi la préface de 1832 du Dernier Jour d’un condamné dans laquelle Victor Hugo rappelle l’abolition manquée de 1830, bifurque sur 1874, lui lit mon billet de la veille dans lequel je rappelle ce qui s’est passé à propos de la peine capitale dans le canton de Vaud et en Suisse. Reprends ensuite la lecture du réquisitoire de Victor Hugo. Arthur m’interrompt après quelques minutes et demande.

- Qui écrit là ? Toi ou Victor Hugo ?

Je suspends quelques secondes ma lecture avant de la reprendre, hésitant et songeur.

Jean Prod’hom

Hans Vollenweider

M’arrête à la Goille et papote avec l’épouse de F. qui bataille pour que l’erreur médicale commise à Payerne soit reconnue officiellement. Ce sont des batailles sans fin où la mauvaise foi règne au milieu des convenances et où le temps joue en faveur des institutions judiciaires et d’assurance. Tout le monde donne l’impression de se servir au passage sauf les particuliers lésés qui se demandent chaque jour s’ils auront assez de force et d’argent pour continuer. F. souffre tous les jours, il prend des cachets mais ne se plaint pas. Son sourire au contraire me rappelle que l’on peut vivre sans ressentiment apparent, dignement sans disposer de ce qui nous manque, sans que l’idée même du bonheur ne nous lâche en ne laissant aucune trace. Il nous a rejoints dans le potager, je lui commande avant qu’on ne se sépare deux stères de bois qu’il nous livrera la semaine prochaine. Il est midi et on a faim.

Un peu d’agitation au Riau, d’abord parce que le manche de la nouvelle guitare électrique de Louise est fendu et qu’il faudra entreprendre des démarches longues et ennuyeuses, ensuite parce que grand-maman Brigitte, sa fille et son beau-fils vont arriver dans l’après-midi. Ils se sont rendus à Vevey, comme ils le font chaque année, pour que grand-maman puisse se recueillir un instant devant la tombe de Jojo. Ils en profitent pour acheter du chocolat, de la double crème et des meringues.

Grand-maman Brigitte passe la fin d’après-midi près du poêle avec Sandra et les enfants, je descends à Moudon avec sa fille et son beau-fils. On traverse la ville-haute. En passant devant les Anciennes prisons, je leur raconte la dernière nuit qu’y a passée Héli Freymond en 1868.

Je me suis informé entre temps, l’abolition de la peine de mort a été décrétée en Suisse quelques années après, en 1874. Mais le peuple et les cantons ont accepté en 1879 une initiative populaire qui autorise les cantons qui le souhaiteraient à la réintroduire. Plusieurs cantons catholiques la rétablissent. De fait, le dernier civil à avoir été exécuté en Suisse l’a été en 1940 dans le canton d’Obwald. Il s’agit de Hans Vollenweider qui a successivement enlevé, braqué, tiré sur le premier venu pour lui escamoter son identité, tué un postier, abattu l’agent chargé de son arrestation. Pour interrompre la liste de ses forfaits, il est guillotiné à Sarnen.

Il est 23 heures et je vais me coucher.

Jean Prod’hom

6L2

Première gelée blanche ce matin, moins de zéro degré au Riau, il me faudra fermer l’eau du jardin. Mais le soleil a si vite fait d’éponger les prés que je remets l’opération à plus tard. Louise termine son Club des Cinq, Lili essaye de redonner le moral à Cacao qui vit prostré depuis le passage du goupil, Arthur poursuit son travail sur Victor Hugo, Sandra cuisine. J’installe mon nouvel ordinateur – c’est-à-dire que je clique et opine du bonnet une ou deux fois –, avant de chercher et trouver une photographie.

Une ancienne camarade de classe a convié tous élèves de la 6L2 à un repas, quarante ans après la fin de l'école obligatoire. J’ai longuement hésité à répondre à l'invitation, depuis hier la date est fixée, ce sera un samedi soir, le 24 novembre et je m'y rendrai. Je ne sais pas trop bien quoi attendre de ce type de rencontre, je préférerais passer quelques fois inaperçu. Mais les prénoms et les noms de ces anciens camarades ont gardé intact par-dessus le temps, comme dans un piège, quelque chose qu’il me plaît de retrouver un instant.

Je n'ai pas beaucoup de photos de cette époque, il y en a une pourtant que j’ai trouvée au fond de l’une de ces anciennes boîtes à chaussures dont l'usage second est sur le point, comme l’écrit avec le sourire Gérard Genette dans son Apostille, d'être relégué aux antiquités par l'invention du disque dur d'ordinateur, qui en revanche ne pourra jamais servir à emballer des chaussures.

Je compte, nous étions vingt-trois, neuf filles et quatorze garçons sous la direction de Monsieur Pavillard, séparés quelques heures pendant la semaine pour l'enseignement du grec ou de l'anglais. Ce qui me frappe en regardant cette photographie, c'est la manière dont chacun d’eux – moi excepté – répartit ce qu'il est, tout ce qu'il est, c'est-à-dire sa voix, son prénom et son nom, son écriture pour autant que je m’en souvienne, l’inclinaison de la tête, les bras et les mains, le sourire,… autour d’un axe invisible : une répartition asymétrique, légèrement biaisée, équivalent physique du désir qui les aura fait vivre et qui me les rendra, eux et ce passé, si proches dans quelques jours.

Et lorsque j’y songe encore un instant, chacun d'eux représente dans le théâtre de ma mémoire l’une ou l’autre des quelques façons d'être au monde que je suis capable d’imaginer, essaimant ailleurs cette part invisible d’eux-mêmes dont j’ai eu la chance d’être le familier à l’Elysée, part invisible d’un seul tenant, un peu tordue, marquée depuis toujours et qui les fait balancer d’avant en arrière et sur les côtés.

Restent les noms d’alliance de celles qui se sont mariées depuis notre étrange équipée, qui me rendent ces femmes soudain un peu plus lointaines, je ne peux m’empêcher de considérer ces alliance, au vu de ce qu’on a vécu, comme de petites trahisons.

Jean Prod’hom

Victor Hugo bricole

Fais un feu dans le poêle avant que les enfants ne se réveillent. C'est rien de le dire, mais on ne va décidément pas vers les beaux jours. Il est temps de renoncer à faire des économies d'énergie et de remettre en route le chauffage central. La neige est tombée sans faire de bruit jusqu'aux Paccots. Reçois par la poste mon nouveau matériel, envoie illico un mot au responsable informatique pour savoir si il y a un master à ma disposition. Sandra descend au CHUV avec Louise.

Me remets sur mon iPad à la lecture du Dernier Jour du condamné, souligne quelques ficelles et dactylographie deux extraits dans lesquels Victor Hugo bricole, c'est là que je le préfère. Ainsi la description des cours de Bicêtre, ou les chaînes des prisonniers qui vont être envoyés au bagne, domaines dans lesquels ni lui ni le lecteur qu'il imagine ne disposent – ou ne souhaitent user – d'un vocabulaire spécifique, si bien que le lecteur avance à l'estime sans savoir exactement si la phrase qui le conduit va le mener quelque part et lui faire voir quelque chose. Et la belle affaire, c'est qu'il y parvient, miraculeusement.

Le carré de prisons qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des quatre pans de l’édifice (celui qui regarde le levant) est coupé vers son milieu, et ne se rattache au pan voisin que par une grille de fer. Cette grille s’ouvre sur une seconde cour, plus petite que la première, et, comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres.

Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de vingt ou trente à l’autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de deux en deux pieds par d’autres chaînes plus courtes, à l’extrémité desquelles se rattache un carcan carré, qui s’ouvre au moyen d’une charnière pratiquée à l’un des angles et se ferme à l’angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d’un poisson.

Sandra et Louise reviennent peu après midi, les résultats sont bons. Travaille avec Arthur qui liste pêle-mêle les aspects qu'il devrait aborder pour présenter judicieusement ce récit. Il doit aussi fournir un résumé en y plaquant le schéma narratif. Le mousse joue le coup, et bien, sur le deuxième chapitre, il décide de construire son travail autour d'une perturbation générale dont le narrateur rend compte dans le paragraphe suivant.

- Condamné à mort! dit la foule; et, tandis qu’on m’emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d’un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu’à l’arrêt de mort, je m’étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes; maintenant je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m’apparaissait plus sous le même aspect qu’auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d’un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes.

Au bas de l’escalier, une noire et sale voiture grillée m’attendait. Au moment d’y monter, je regardai au hasard dans la place.

- Un condamné à mort! criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s’être interposé entre les choses et moi, je distinguai deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides.

- Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans six semaines!

Sandra se rend à Mézières pour un cour de dressage, Louise découvre Le Club des Cinq, plus précisément Le Trésor de l'île, Lili dessine des poneys. Je remets en route le chauffage, il est 18 heures 30.

Jean Prod’hom

Héli Freymond

Cure les chenaux du garage, travaux des champs ensuite. Les filles me donnent un sérieux coup de main après midi en brouettant jusqu'au fond du jardin l'herbe lourde que j'ai coupée hier et montée en tas tout à l'heure, elle colle et le râteau qui ne répond pas à mes attentes m'exaspère. C'est à mon mon tour d'aider Arthur que j'ai engagé pour vider les chenaux de la maison. Sandra s'occupe des plantes de la véranda, cuisine et assure la viabilité de notre petite entreprise familiale. Quant à Cacao, il a réintégré la maison et essaie d'oublier le renard.

Arthur a choisi de présenter en classe Le Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo. J'en profite pour lui raconter la dernière exécution qui a eu lieu en 1868 dans le canton de Vaud. L'histoire se passe dans un hameau au-dessus de Moudon, à dix minutes à pied de Beauregard, et si je peux la lui raconter aujourd'hui, c'est que j'en ai discuté hier avec un paysan dans l'arrière-cour d'une ferme de Corrençon, là où précisément a démarré l'affaire qui s'est conclue, sur les bords de la Broye, par la dernière exécution d'une peine capitale dans le canton de Vaud.

L'homme en parle volontiers, mais ses grands-parents avaient posé une chape de silence sur cette affaire qui n'a été levée qu'au milieu du XXe siècle. Héli Freymond a vécu à deux pas de chez lui – pas étonnant puisqu'il n'y a que 40 habitants à Corrençon –, dans la ferme qu'on aperçoit derrière son hangar. Il me raconte ce qu'un journaliste d'un quotidien local a rappelé en 2010 et que j'ai lu en rentrant, mais sur un autre ton.

Le ressortissant de Corrençon a 25 ans et de la suite dans les idées. il épouse par intérêt une riche propriétaire de Saint-Cierges, Elisa, mais continue à rencontrer en cachette Louise, une pauvre fille, mais bien faite, de Corrençon. Le gaillard encouragé par l'allumeuse n'hésite pas et liquide sa légitime enceinte de quelques mois en la gavant d'arsenic que leur a obligeamment vendu le taupier de Syens.

Mais c'est à la soeur d'Elisa, Méry, que revient la moitié de l'héritage. Hély tente alors de la séduire pour recoller le domaine. Jean, l'ami de Méry, ne voit pas la chose ainsi et essaie de mettre le holà. Héli pour la seconde fois n'hésite pas, il offre à son rival un petit pain de Moudon fourré à la strichnine. Le bougre, solide comme un Mettraux, s'en tire miraculeusement et dénonce sur le champ Héli qui charge derechef Louise de tous les péchés du monde. Ça ne réussit qu'à moitié, Louise sera en effet condamnée à vingt ans de prison, mais la tête d'Héli tombera dans le carré de sciure qu'on avait étendue sur la rive droite de la Broye.

Longue balade avec Sandra entre 4 et 6, par les hauts de Montpreveyres, dans les bois et les prés. On se rend en fin d'après-midi à Rue, Entre terre et mer, une excellente crêperie.

Jean Prod’hom

Beauregard

Le renard a passé ce matin. Ne restent sur la terre battue du poulailler qu'un tas, la blanche, et Cacao tétanisé. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, Carole m'attend à Moudon pour neuf heures. Une barrière de brouillard me ralentit après Syens, là où la Bressonne et la Carrouge se jettent dans la Broye, Moudon est dedans, j'envoie un message à Sandra. On aperçoit en haut, par de larges déchirures, des morceaux de ciel et Beauregard.

La toute nouvelle hygiéniste dentaire fait du zèle et ne me libère qu'après trois bons quarts d'heure, avec une poignée de conseils que j'applique sur le champ en passant à la pharmacie. Puis monte au Bourg. De la place autour de laquelle se dressent les châteaux cossus de Rochefort et de Grand'Air, on devine la Mérine qui descend libre le vallon de Sottens avant de se faufiler, à l'étroit, dans la ville basse. Pas grand monde dans les rues, le musée Eugène Burnand est fermé, entre comme un bandit dans les couloirs des Anciennes Prisons, j'y entends un groupe d'enfants qui déclament, marchent, rient, c'est un cours de théâtre. Redescends et m'arrête au coin-café de la COOP, tout Moudon fait ses courses, remplissent leurs cabas ceux du bourg et ceux d'en-bas.

Le soleil et le souvenir du texte de Philippe Jaccottet me poussent à rentrer par le chemin des écoliers, par la route de Martherenges et Beauregard.

Beauregard, un nom que le poète a aimé et qui lui faisait signe, écrit-il, aux abords de sa petite ville natale, ce devait être une ferme ou un domaine sur la pente qui descend vers la Broye (je pourrais m'en informer mais peu importe), je me souviens simplement de ce nom comme s'il avait eu une résonance plus riche que d'autres, et pas même, je crois, à cause de son sens implicite, simplement «comme ça», pour rien ; comme si, quand on disait «Beauregard» autour de moi dans la vaste maison toujours froide en hiver dès que l'on s'éloignait des hauts poêles de faïence dont certains prétendaient même tiédir deux pièces à la fois, quand on disait ce mot, on faisait tinter une cloche justement pour accéder à quelque lieu inconnu que je n'aurais certainement pas trouvé si j'étais allé vraiment me promener près de cette ferme, de ce domaine.

Beauregard, c'est une ferme et un domaine. Il faut prendre la route de Corrençon et non celle de Martherenges pour y parvenir. Un vieux bâtiment attire d'emblée le regard, une vieille bergerie, le premier bâtiment du domaine, me confie le fermier. Il n'y a d'abord eu ici que des moutons. Et puis on a construit au début du XIXème siècle la ferme, qui a brûlé autour des années 1890. C'est en 1932 que le grand-père de mon interlocuteur a loué ce domaine à la commune de Moudon. On imagine leur vie difficile : les visages fatigués ou mornes, les mains usées, les assiettes sur la table miroitante (on a vendu ou brûlé celle en bois), la vie tempérée d'aujourd'hui, un peu vide, à moins qu'elle ne dissimule une violence souterraine, qui explosera plutôt en désespoir qu'en éclats de joie.

Ils ont connu cette violence, les fermiers de Beauregard, en 1942. Les quatre frères de celle qui deviendra sa mère meurent l'un après l'autre, asphyxiés dans la fosse à lisier dont ils sont en train de réparer le mécanisme de brassage. La ferme et le domaine ont oublié et effacé les traces de cette tragédie, mais aujourd'hui, j'entends certains de ses échos dans le nom de Beauregard.

De Corrençon la route traverse le bois de Bourlayes avant de plonger sur Saint-Cierges. C'est dans cette forêt qu'il nous faut, comme dans un tunnel qui ferait un virage à 180 degrés, tourner le dos à l'est et aux Préalpes et porter résolument nos regards sur le couchant et le Jura. Je m'y promène jusqu'en début d'après-midi : Boulens, Peyres-Possens, Chapelle, Martherenges, Sottens, Villars-Mendraz, Chardonnay-Montaubion, Villars-Tiercelin.

Le soleil s'est imposé partout. Il me condamne à passer la tondeuse une dernière fois cette année dans le jardin.

Jean Prod’hom

Vérifier

Ils ne pensèrent pas à se serrer les mains. Jeanine portait des vêtements de sport recouverts d'une pèlerine serrée. dont le capuchon cachait à demi des boucles blondes. Elle détacha un sac suspendu à sa ceinture et le jeta dans les bras de Martinien.

- Porte-moi mon sac. Je suis fatiguée.

- D'où viens-tu ?

- Je t'expliquerai. Mais je te jure que je n'ai jamais cru que tu pourrais te trouver à notre rendez-vous.

- Je n'y croyais pas, moi non plus. Il m'était pourtant nécessaire de vérifier que tu n'y serais pas.

André Dhôtel, Ydylle au Chesne-Populeux in Ydylles, 1961

Pars avec la seille à verse et reviens avec le soleil de travers. Pas mauvais d'autant plus que nous sommes tous les cinq au seuil de quinze jours fériés. Et ce soir les nuages blancs et blonds poussent comme des champignons.

Jean Prod’hom

(FP) Si on écrit pour être lu

Si on écrit pour être lu – et que par chance on l'est parfois un peu –, c'est d'abord pour s'assurer que nous sommes bien les passagers d'une même aventure et que celle des autres n'est pas aussi lointaine que ce que l'on voudrait croire, ou l'est au contraire infiniment plus. L'inverse est vrai, on lit pour être écrit, c'est-à-dire pour devenir sous la plume des autres ceux qui ne sont pas mais qui auraient pu être, devenant ainsi aussi éloignés de nous-mêmes que de ceux qui sont ou ne sont pas. Et par là, écrivant et lisant, un peu soi, seul et avec les autres.

Réunion de parents ce soir à Vucherens et, tandis que les enfants jouent aux jardiniers confirmés ou amateurs, dansent le bal du potager et chantent les salades qui craquent et qu'on croque, la nuit tombe derrière la moustiquaire de la fenêtre grande ouverte du fond de la classe, lentement, plus lentement encore sur les dents de Brenleire et de Folliéran qu'un nuage retardataire effleure, les sonnailles des veaux retiennent le jour juste au pied du collège, on n'en veut pas plus et ça pourrait durer.

Commencent alors les civilités autour d'une soupe au caillou, les enfants jouent à cache-cache. Assis sur un muret j'admire ces hommes et ces femmes qui font vivre le préau, sans pouvoir ni vouloir joindre mes mots aux leurs. Il ne convient pas de tenter le diable. (P)

Jean Prod’hom

Il y a Allonzier-la-Caille

Il y a Allonzier-la-Caille

le petit monde de la poésie

les centres d'entretien

il y a le poison de l'hypocrisie

les raclements de gorge

la faute dont on espère le pardon

il y a la délocalisation de la bêtise

les barges

les prés de fauche

La compagnie de fourreurs Révillon Frères – concurrente de celle de la baie d'Hudson –, qui a établi des postes de traite sur le territoire des Inuit a financé la réalisation de Nanouk l'Esquimau que Flaherty a réalisé en 1922.

J'ai appris cet après-midi qu'en 1948 c'est au tour de la Standard Oil Company de produire Louisiana story que Flaherty tourne avec Richard Leacock. Extraordinaire film dans lequel un jeune Cajun, prince des eaux du marais de Petit Anse Bayou, un crapaud sur le coeur et un raton laveur en laisse, accueille avec le sourire les derricks d'une entreprise de forage. Il s'appelle Alexander Napoléon Ulysse Latour.

Et parce que j'ignore ce qu'ils savaient, et qu'ils ignoraient ce que je sais aujourd'hui de ce qui est advenu de ces régions du monde, ces deux films de Flaherty font voir comment le rêve ensemence le réel et le réel réoriente le rêve jusqu'au cauchemar. Le documentaire, dès le début de son histoire, a débordé sur le récit sans passer par la propagande, même si des géomètres ont tenté d'endiguer le mélange en fixant des limites et en construisant des doctrines, rien n'y a fait.

Si les frères Révillon et la Standard Oil Company ont accepté de mettre Flaherty sur le coup, d'introduire ce loup inoffensif dans la bergerie en produisant ses films, ce n'est pas parce que les fourreurs et les compagnies d'exploitation de pétrole se savaient responsables de ce qui allait se passer aujourd'hui dans l'Arctique ou en Nouvelle-Orléans, mais pour témoigner à leur insu que les crapauds cachés dans la chemise et les sourires au bord des lèvres ne suffisent pas à enrayer l'exploitation de l'homme par l'homme.

L'histoire de Nanouk, de l'homme d'Aran ou d'Alexander Napoléon Ulysse Latour est aussi actuelle que celle du Grand Meaulnes et de tous ceux par la grâce desquels les domaines mystérieux tout à la fois disparaissent et reviennent.

Jean Prod’hom

Indépendant de soi-même

Etre assez indépendant de soi-même pour ne pas se retirer avec l'assurance que nous savons où mène ce qu'on laisse en partage, ne pas économiser non plus ses forces, batailler, reprendre. Mais renoncer à la fin, bien avant d'y parvenir, et laisser l'énigme aller de l'avant. Laisser donc à d'autres le soin de faire la lumière ou l'obscurité sur ce qu'on n'a que partiellement éclairé ou qu'on a jeté plus avant dans la nuit. Et recommencer.

Colman Tiger King | L'Homme d'Aran | Robert Flaherty

Ceux qui se sont réveillés à 2 heures du matin ne sauraient certainement pas dire d'où provenait toute l'eau qui tombait sur les tuiles des maisons du Riau avec la régularité de la pluie. Je me suis rendormi avec le souci des gouttières qui débordent et qu'il faudrait nettoyer. J'ai proposé hier au mousse de me donner un coup de main, échelle, corde et baudrier. Il fait encore nuit lorsque je boute le feu aux petits bois du fond du poêle.

Un chauffard me brûle la priorité au débouché de la route de la Goille sur la route de Lausanne. Je klaxonne et lève les bras au ciel, c'est que j'ai 4 enfants avec moi, des enfants qui ne m'avaient jusque-là jamais vu en colère contre un inconnu. La promenade que j'entame avant huit heures avorte avant la Mussily, il pleut assez fort pour que je rebrousse chemin.

Visionne L'Homme d'Aran que Robert Flaherty, d'origine irlandaise, réalise entre 1931 et 1934 après avoir lu l'ouvrage de Synge sur les îles d'Aran. Les premières et les dernières images de cette ode à la vie primitive sont étonnantes et nous interrogent sur les progrès du truquage au cinéma. Flaherty filme en effet une tempête au cours de laquelle des hommes et une femme manquent de mourir à chaque instant. S'il y a bien montage, on ne voit pourtant pas comment Flaherty s'y est pris pour ne pas mettre en danger ses acteurs. Je relis les pages que Nicolas Bouvier consacre à ce film dans le Journal d'Aran pour en avoir le coeur net.

Quand il eut enfin réuni son plateau : le père, la mère, le fils et les équipages des «curragh», Flaherty leur fit prendre des risques qui paraissent aujourd'hui invraisemblables. et que ses «acteurs» par défi et bravade acceptaient en grommelant. Plus le temps était fort, plus il voulait tourner. Dans une séquence terrifiante de tempête où l'on voit la mère, cheveux défaits, se jeter dans les vagues énormes pour sauver son mari dont le bateau vient de chavirer sur lui, elle – une comédienne sauvage et superbe – frôla la noyade d'un cheveu. Il est impossible de voir aujourd'hui ces images sans penser qu'elles ont été truquées : elles ne l'étaient pas ; ce naufrage n'était pas prévu.

- Je m'en souviens bien, dit le père, j'étais là, j'avais un petit rôle de figurant à mi-hauteur de la falaise. Nous avons tous dévalé sur la plage, voyant ce qui se passait. Cela non plus n'était pas prévu. C'est miracle que ce film se soit terminé sans mort d'homme. Cette femme, Maggie – la mère – vit toujours. Elle ne quitte son lit que deux heures chaque matin et ne veut plus voir personne. Elle pense que la terre entière l'a vue dans cette minute d'agonie et qu'elle a été grugée. En tout cas elle ne veut plus entendre parler de cette histoire.

Nicolas Bouvier nous en apprend, d'autres bien bonnes sur ce film, mais il m'aura aussi fait voir ce qu'il ne décrit pas ou peu, pour autant que je m'en souvienne : les colères de l'océan qui fascinent Flaherty et qui font couler dans les pentes tourmentées des falaises, lorsque la vague se retire, des torrents de diamants sur la pierre nue.

Prépare à manger pour les filles qui vont arriver. Le soleil a écarté les gros nuages gris du matin mais ne parvient pas à s'imposer, il reste à l'affût derrière le second rideau blanc poussé vers le nord-est, je remets une bûche dans le poêle. Fais une partie de Catane avec Louise avant de la mener avec Mylène et Lili, dans la précipitation, à l'arrêt de bus, le jeu ne me convient pas. Reprends la lecture du Plateau de Mazagran jusqu'au retour des filles. Je conduis à 4 heures Lili à Curtilles, les nuages n'en finissent pas de filer, mais en rangs moins serrés si bien que le bleu et le soleil se mêlent au cortège. M'installe sur la terrasse du Café fédéral de Curtilles et poursuis ma lecture du Plateau que je termine aussitôt rentré. La Broye charrie de lourdes eaux. On mange, les enfants se couchent, on ferme les rideaux.

Jean Prod’hom

S'exproprier du cercle des heures

Se maintenir dans le grand cercle du jour sans que pèsent trop les fines chaînes qui nous y attachent, ni nous en plaindre. S'affairer comme il se doit, au risque de tout oublier, en gardant un oeil sur quelques-unes des faiblesses du grand théâtre dont nous sommes les figurants, en aucun cas se faire les alliés des alliances mesquines, des connivences défensives, des engagements de circonstance, des arrière-boutiques, du compte des actifs et des passifs. Et s'il se peut, sortir chaque jour avant que la nuit n'emporte tout, s'exproprier du cercle des heures qui se ressemblent et réunir dans un creuset pour les faire fondre la succession des représentations auxquelles on croit dur comme fer lorsqu'on est dedans, tirer les rideaux et ouvrir la porte sur l'étendue qui suppose tout le reste, ramasser comme autrefois des morceaux de terre cuite en rêvant de pouvoir reconstituer le service du Jeudi saint ou noyer ses songeries dans le filet d'eau d'une fontaine. Non, plus large, le pourpre et l'échappée belle, dérouler son pas en sortant la tête. Mais où ?

Il pleut la majeure partie de la journée. Fais le grand tour avec Oscar après avoir travaillé une bonne heure avec Arthur sur des exercices de français. Deux heures seront nécessaires encore après le repas. On l'encourage à changer ses méthodes et à anticiper un peu plus. Il n'est à l'évidence pas le seul responsable, mais celui-ci, on renonce à le chasser. Tant qu'à faire et s'il se peut, tirons bénéfice des mauvaises comme des bonnes situations.

Jean Prod’hom

C'est un temps d'oie

C'est un temps d'oie propice à la sortie des champignons. La pluie fait des ronds de socières autour des foyards, les gouttières débordent. L'eau attend que les champignoneurs soient trempés jusqu'aux os, et rentrés, pour cesser, tout redevient silencieux.

Il y a des jours qui se donnent tout entiers dès le réveil, ouverts sur tout et sur rien, avec pour seule promesse de ne pas nous fausser compagnie. Chacun d'eux est comme un grand cercle dans lequel il nous est offert d'aller en tous sens sans qu'on n'ait rien à achever puisque tout l'est, au pas, d'où les heures sont absentes et où tombe la pluie. On s'invente pour passer le temps des loisirs étriqués, des occupations qui n'engagent à rien, et lorsqu'on n'a plus rien à faire, lorsqu'on a emprunté toutes les allées et contre-allées, la nuit tombe. On s'avise qu'on a réussi à passer dedans désoeuvré ce qu'en d'autres circonstances et si souvent on passe naïf et à côté ou sourd et par-dessus. Le cercle s'écoule alors par le trop-plein, nous abandonne soulagé au seuil de quelque chose après quoi nous nous pressons et au-delà de quoi s'ouvre la nuit. C'est le second grand cercle auquel nous invite le sommeil, grand laminoir d'où sortent les barres profilées de nos rêves. Nous sommes les habitants d'une ellipse, sous la juridiction successive de deux foyers, celui du jour et celui de la nuit, chacun d'eux étire ce que l'autre rassemble, l'un est occupé par la terre, l'autre par rien.

Jean Prod’hom

Chemise jaune et cravate rouge

Chemise jaune et cravate rouge, réveillé depuis longtemps, il s'appelle François, il l'annonce au micro en souhaitant la bienvenue aux membres du club qui fait sa sortie annuelle. Il ne dira plus rien de la journée.

L'un des deux organisateurs prend la parole à son tour, les participants pourront en raison de leur petit nombre visiter à la fois le musée du fer et les grottes de l'Orbe, ou le fort Pré-Giroud. Et les amateurs de pêche assistée pourront sortir du bassin de la pêcherie la truite qu'ils mangeront à midi. Des nappes de nuages fins comme des suaires flottent sur le Jura. Le ciel est dégagé ailleurs, ça donne des ailes, la femme du président est assise à côté de la secrétaire, Michel et son amie passent auprès de chacun et prennent les inscriptions.

François chausse ses lunettes à soleil à la sortie du tunnel de Bruyère et tourne la tête à l'ouest, le lac s'allonge, il a beau se pencher, il ne le voit pas dans toute sa longueur. Il aurait voulu être pilote d'avion, ça ne s'est pas fait, ça ne pouvait pas se faire, alors il rêve. Le caissier est assis à côté de sa femme, ils vivent accrochés à un ancien malheur qui les soude, ils ne veulent surtout pas en rajouter. Les enfants au fond du car s'agitent à l'idée de manger ce qu'ils pêcheront, le car peine sur la semi-autoroute qui mène à Vallorbe. On devine l'Orbe dans le pli noir qui entaille les bois, c'est l'automne, les frondaisons bouronnent.

- Il y a toujours ces bus qui ont une allure dérisoire.

- Et ces pilotes si gentils et polis.

Le fer et la fonte, une fois les graisses et les huiles épongées, ont la douceur des chatons, moelleux, doux, presque chauds, personne ne l'aurait cru. Thomas est penché sur les mains blondes de la demoiselle de la forge qui manie le fer de ce qui lui portera bonheur, une miniature de cheval trempé, il relève ses lunettes qu'il cale sur le front, on entend des cloches, il n'y a plus grand monde dans le musée du fer et du chemin de fer de Vallorbe, un troupeau de vaches fleuries descendent de la vallée de Joux. La responsable de la caisse et sa voisine fument une cigarette en papotant à l'entrée du musée.

- J'aime pas les films qui finissent mal.

- C'est la désalpe.

- J'aime pas les films qui ne finissent pas.

- Plus d'herbe.

- J'aime pas les films où on cherche la fin.

- Moi c'est les moulins, j'aime les roues à aubes.

Ils mangent près du canal des truites en papillote, des tables ont été dressées tout au long. Pas le temps de faire cette sieste que le vin blanc et le soleil et le bon sens exigeraient pourtant, il faut continuer cette partie de plaisir, la moitié du groupe descend dans les grottes de l'Orbe, une vieille dame d'un certain âge invite les autres à emprunter les 150 marches qui les conduit au fond du Fort de Pré-Giroud, une taupinière construite entre 1937 et 1940 qui n'a jamais servi. La vieille dame chante les veillées d'armes, le courage des soldats, beaucoup parmi les participants tombent dans le panneau et compatissent, du coup la vieille rajeunit et en rajoute, le doute est interdit sous le portrait du général Guisan, on ne plaisante pas. Pas de photo s'il vous plaît, il y a peut-être des espions parmi vous, il faut le savoir, savoir se taire, on nous a volé une collection d'armes qui a une grande valeur, il faut respecter la hiérarchie et le passé, tout est sous clef ici et chacun a sa responsabilté personnelle. La vieille a des galons, huit ans qu'elle organise chaque jour des visites pour des petits groupes, toujours très disciplinés, dit-elle, elle y est pour quelque chose. Trois fois une heure et demie, et puis une heure pour ouvrir les lieux, une autre pour les verrouiller le soir. Elle porte le numéro 91 sur l'épaulette de sa veste militaire.

Jean Prod’hom

Architecture scolaire

Passe dans le nouveau bâtiment scolaire dans la matinée. Des camions livrent des cartons remplis de matériel scolaire, c'est-à-dire de boites vides, de tiroirs, de placards, d'étagères, des éviers aussi.

Au pied de l'imposante rampe d'escaliers, les concierges de l'établissement discutent avec les délégués de la commune, les architectes et les maîtres d'état des produits à utiliser pour le nettoyage et l'entretien des sols, des meubles, des mains courantes, de la cage d'escalier,... L'oeuvre des architectes est sur le point de passer aux mains des concierges qui peinent à se représenter ce que les premiers ont mis dedans. Leur moment de gloire est court, commencera alors une bataille perdue d'avance.

Le chantier se termine, ça grouille de partout, maîtres, employés. apprentis, tâcherons et artisans, il y a le bruit d'une ponceuse, d'une perceuse, le couinement d'une égoïne, mais c'est le silence qui domine. Belle image de la formation, les gens se croisent en compagnons, tous à leurs affaires, immense loft sur le point de se métamorphoser en élégante prison, serrures et passes, bobinettes et autorité.

L'histoire, la culture, l'école sont des sursis, c'est ce que nous ont appris René Girard et les institutionnalistes, elle est de ne pas être encore, d'être ce qu'elle devient. On a tout faux, il faudrait tout faire pour qu'elle ne colle pas à son image, il n'y a pas de conditions initiales, nous sommes vivants et affamés de connaissances lorsque nous sommes tout juste en équilibre.

Il y a dans l'architecture, dans la construction quelle qu’elle soit, un étrange moment où les architectes et les usagers se taisent dans l'équilibre d'un long silence, au moment même où ce qui devrait commencer est sur le point de se terminer, et ce qui devrait se terminer se prolonge indéfiniment On aimerait que ces moments durent et tiennent à distance les plaintes des utilisateurs de n'avoir été ni consultés ni écoutés, celles des architectes de n'avoir été ni compris ni respectés.

Dehors, des ouvriers remplacent la conduite d'eau chaude du chauffage qui n'a pas été, contrairement à ce qu'ont colporté les rumeurs, écrasée par les lourdes machines de chantier, mais simplement rongée par l'âge.

Il est 17 heures sur la terrasse du Central, à côté un homme de mon âge, il croit me connaître, c'est un peu vrai finalement, nous sommes tous les deux sous le soleil, il fume une gauloise bleue sans filtre, j'en fumais. On se salue, je me lève et rentre.

Jean Prod’hom

La chanson des manilles et des mousquetons

Une sacrée bagarre s'est engagée au-dessus du Catogne, surpris par l'attaque mais bien décidé à rester à l'écart ; habituelle pierre d'angle il se fait tout petit, l'affaire le dépasse. Des nuages, on les dirait tout jeunes, blanc d'oeuf et gouache liquide, s'attaquent alors aux Dents du Midi et brassent les dernières coulées d'aurore. La haute pression ne parvient pas à mettre au pas leurs arabesques, ils fanfaronnent un instant jusqu'à l'arrivée côté jardin d'une immense vague grise et molletonnée venue tout droit du golfe de Gascogne, qui déplume ces blancs-becs en les embarquant à sa suite. Ils se fondent alors dans l'édredon épais bourré d'embruns qui recouvre la vallée du Rhône de Genève à Martigny.

Sitôt arrivé au Mont, je mets en ligne les informations sur les Inuit. L'année prend forme et les choses peuvent enfin commencer avec les nouveaux élèves de la classe 11, par la projection du film de Robert Flaherti au titre de petit livre pour enfants, Nanouk l'Esquimau – le titre anglais Nanook of the North l'est moins –, carrefour aux innombrables destinations : le film documentaire d'abord et Jean Malaurie, mais aussi le Passage du Nord-ouest et son histoire, la question climatique, les batailles qui ont fait rage et qui font rage encore dans l'Arctique. La Guerre froide n'est pas terminée.

Opération analogue avec les élèves de la classe 6 autour du film de François Truffaut, L'Enfant sauvage, et le texte du Docteur Jean Marc Gaspard Itard (15 ans en 1789), Mémoire et Rapport sur Victor de l'Aveyron (1801 et 1806), une patte d'oie qui nous permettra d'aborder par la bande le siècle des Lumières, après Jeannot et Colin (1764) de Voltaire, la Déclaration d'Indépendance américaine et la Révolution.

Quant aux élèves de la 9, je reste aux aguets sans quitter une route de moyenne altitude, conventionnelle, de largeur usuelle sans danger apparent. Prendrai pas de risque pour l'instant.

Je reçois dans l'après-midi un mot de quelqu'un que je croise régulièrement depuis une trentaine d'années. Ce serait devenu un ami si nous nous étions vus plus souvent, mais le travail et la famille nous ont tenus à distance. Nous avons marché une ou deux fois ensemble, dans les Alpes je crois, je ne me souviens plus exactement où, il préférait la bicyclette. C'est lui, si je me souviens bien, qui m'a fait découvrir Henri Calet. Nous nous sommes rencontrés à Grignan un jour d'été de l'année passée, – ou la précédente le temps passe si vite –, nous avons été un soir voisins de table sur la terrasse du restaurant du théâtre de Vidy, c'était l'anniversaire de Louise ou d'Arthur, Dimitri le fils avait fait le funambule sous un chapiteau. On se croise quelquefois sur Facebook, il passe parfois sur ce blogue. Et voilà qu'il me propose de travailler avec lui pour un job qui ne manque pas d'intérêt. C'est son ironie, son rire, sa retenue qui me poussent à lui répondre sur le champ. On va donc peut-être se voir plus souvent, je le souhaite, et on ira marcher. Pour la bicyclette c'est moins sûr que je sois partant. A ce propos, tiens ! voilà un poème d'un petit frère de Calet.

Passant dans la rue un dimanche à six heures, soudain,

Au bout d'un corridor fermé de vitres en losange,

On voit un torrent de soleil qui roule entre des branches

Et se pulvérise à travers les feuilles d'un jardin,

Avec des éclats palpitants au milieu du pavage

Et des gouttes d'or – en suspens aux rayons d'un vélo.

C'est un grand vélo noir, de proportions parfaites,

Qui touche à peine au mur. Il a la grâce d'une bête

En éveil dans sa fixité calme : c'est un oiseau.

La rue est vide. Le jardin continue en silence

De déverser à flots ce feu vert et doré qui danse

Pieds nus, à petits pas légers sur le froid du carreau.

Parfois un chien aboie ainsi qu'aux abords d'un village.

On pense à des murs écroulés, à des bois, des étangs.

La bicyclette vibre alors, on dirait qu'elle entend.

Et voudrait-on s'en emparer, puisque rien ne l'entrave,

On devine qu'avant d'avoir effleuré le guidon

Éblouissant, on la verrait s'enlever d'un seul bond

À travers le vitrage à demi noyé qui chancelle,

Et lancer dans le feu du soir les grappes d'étincelles

Qui font à présent de ses roues deux astres en fusion.

Lorsque je longe le couloir sud du collège, il me semble entendre le cliquetis des haubans et des étais, le battement des halebas, des écoutes, focs et grandes voiles, la chanson des manilles et des mousquetons, le chariot sur le rail de déplacement, le tiraillement des cordes dans les chaumards et les taquets, le va-et-vient hésitant des manivelles oubliées sur des winchs, ça sent le large et le port. La vue par les grandes baies vitrées des classes porte ouverte ne dément pas cet air du large. On est bien sur le quai, j'aperçois mâts, têtes de mât et girouettes dressés immobiles dans le ciel blanc, avec de l'autre côté du pont une vieille bâtisse. À peine un rêve, pas de vent, ce sont les innombrables tubulures des échafaudages et leur accastillage qui soutiennent mon hallucination acoustique et la dalle du deuxième étage du nouveau bâtiment scolaire, bien loin de l'océan.

Jean Prod’hom

Aimer la grammaire

Le temps s'est réchauffé, on annonce plus de 20 degrés cet après-midi, je lance pourtant un feu dans le poêle qui s'éteindra certainement dans la journée. Le bois qu'Arthur a rentré hier me rappelle qu'il me faut en commander deux stères, les vendangeuses sont en fleur, quelques roses éclosent. Au Mont une petite pelleteuse retourne la terre autour de la première Danseuse, la réalité se rapproche dangereusement du plan des architectes, le rêve n'est bientôt plus qu'un rêve.

Au collège, le responsable informatique m'indique que le nouveau meuble dont l'établissement a fait l'acquisition il y a peu pour ranger et transporter les ordinateurs portables ne porte pas le nom de porteur de portables comme je l'écrivais hier, mais de classe mobile. Je fais une petite recherche sur internet en rentrant et j'apprends que le Mobile Classroom de chez Bretford, qui nous accompagnera au Mont désormais, traduit en français par classe mobile, s'appelle aussi classe nomade, c'est plus joli mais assez retors. Grâce à ce meuble d'un peu plus de 70 kilos et moins de 1800 euros pour ranger, protéger, charger et transporter 20 ordinateurs, l'élève pourra rester fixé à sa chaise et le monde défiler sous ses yeux. C'est donc fait, le portable se comporte désormais comme un ordinateur fixe et condamne définitivement l'élève à faire le cul de plomb, l'enseignant fera le reste, il poussera le service-boy au joli nom de classe nomade pour enchaîner l'élève immobile aux effigies et aux soldats de plomb.

Le soleil claire l'herbe haute qu'il me faudrait faucher, mais je renvoie à demain ce qui peut attendre. Poursuis dehors la lecture du Plateau de Mazagran d'André Dhôtel. A Rigny il y a un salon de coiffure, celui que Charles Crevain souhaiterait remettre à son fils Maxime qui ne montre guère d'enthousiasme. Comment ne pas songer à Philippe Didion qui tient une rubrique Poil et plume dans ses Notules dominicales de culture domestique. Je recopie un long extrait où il en est question.

Le lendemain Maxime se leva tôt pour balayer le magasin (Crevain ne fermait pas le lundi mais le jeudi). Ce qui avait le plus d'importance à ses yeux, ce jour-là, c'était la splendeur de l'automne. Les ondées avaient nettoyé les rues pendant la nuit, et maintenant le ciel était encore traversé de nuages dont la débandade obscure rendait l'azur plus vivant. Dans les glaces du salon de coiffure, Maxime voyait passer ces nuages qui alternaient avec le soleil.

Il balaya mécaniquement, rinça les trois cuvettes, puis envoya torchon et balai à la volée au fond d'un placard.

- Tout cela m'est bien égal, dit-il enfin.

- Qu'est-ce qui t'est égal ? demanda Charles Crevain qui venait de descendre l'escalier.

- Ça m'est égal d'être coiffeur, ou juge de paix ou marchand de peaux de lapins.

- Sans doute, il y a de plus mauvais métiers, dit Crevain.

- Mais je pense que cette histoire de coiffure ne durera pas, précisa Maxime.

- Je tiens à ce que cela dure, m'entends-tu ? déclara Crevain.

- Je veux dire qu'un jour ou l'autre nous nous retrouverons peut-être au Paradis et que la coiffure peut mener au Paradis tout aussi bien qu'autre chose.

- Très certainement, répondit Crevain déconcerté.