(P. F. 5) Gaston Teuscher

Dans le compartiment d’à côté, un garçon tourne le dos. La vitre est recouverte de buée, il y fait glisser l’index de sa main droite, puis approche sa tête pour y coller son oeil. Le temps est humide, le wagon désert. Il dit quelques mots incompréhensibles, tend son bras à nouveau, taille une nouvelle ouverture par laquelle il regarde. Son titre de transport est glissé dans une pochette transparente qu’il porte à son cou, elle oscille comme un pendule. Le contrôleur passe sans s’occuper de l’enfant, c’est un habitué. Celui-ci reprend son jeu, il ne reste bientôt que des lambeaux de buée qui ne tiennent plus leurs promesses, il s’en débarrasse avec la manche. On le voit hésiter, il regarde à l’avant de la rame, à l’arrière, quel gâchis.

Il ouvre alors la serviette ouverte sur le siège voisin, dont il sort une feuille et des crayons de couleur. Même jeu des lèvres, il trace des lignes et des formes qui ressemblent à un paysage. Sans lever la tête. Il n’explique rien, mais fait voir ce qu’il y a. Apparaissent des silhouettes auxquelles il répond, un train qui passe, les couleurs qui changent, le paysage qui l’a ébloui, celui qu’il découvre.

L’enfant fait une pause, mange un petit sandwich au jambon, le savoure jusqu’à la dernière miette avant de reprendre son dessin, rien de plus beau que ce paysage qui apparaît derrière la buée. Ça pourrait durer, aussi longtemps qu’il le faut pour que les choses adviennent, ici, ou sur les escaliers devant la maison, ou dans le couloir de l’appartement. Une vie dont on tournerait les pages. Les lèvres de l’enfant s’animent, incapable de retenir tout ce qu’il voit, alors il dessine encore.

Plus tard le gamin se souviendra de ce qu’il découvrait ainsi dans le train, plein de cette bonne fortune qu’il poursuit aujourd’hui en rêve, sans chez soi, travaux chez les autres, de quoi gagner quelques sous et régler les inévitables embrouilles. Un couvert contre un coup de main. Être le dernier au bal, prendre le train de minuit ou attendre celui du matin. Prêt à tout et à n’importe quoi, toujours en route, avec pour unique souci celui de retirer la buée qui recouvre le monde en crayonnant sa vie.

Jean Prod’hom

(P. F. 4) Georges Simenon

On ne l’aperçoit pas au fond de l’un des fauteuils rouges du premier rang du Rex. Tout est bien rangé : sa veste brune matelassée à ses pieds, avec par-dessus une casquette et l’étui de ses lunettes. Il ne cède rien des accoudoirs qu’on partage communément avec ses voisins. Il pioche dans un petit sachet, en attendant le début du film, des bonbons qu’il croque. Des copains tout autour s’agitent, s’affairent pour un rien. Caché derrière les montures épaisses de ses lunettes, menton dressé, le gamin n’est pas avec eux, les odeurs des velours vieillis et les taches d’humidité sur les crépis défraîchis l’ont jeté dans une rêverie tropicale.

Ce n’est pas seulement une histoire qu’il vient chercher là, mais de la lumière et le vent du large. Les lourdes tentures s’écartent. Son visage se marbre d’impressions qui dansent autour de ses rétines. Il retient tout, le sérieux et le bénin, comprend qu’au delà de ses journées il y a un monde, des virées imprévues, des ciels rouges, des obligations plus légères, des usages qui ne sont pas les siens.

C’est ici que le gamin prépare le cinéma de sa vie, écoute avec passion l’histoire de Philémon et Baucis et celle des Chevaliers du ciel, enregistre le sourire de la mariée et les conseils du forgeron à l’enfant qui n’a pas de père.

C’est avec la même passion qu’il s’endort les soirs d’été, lorsque la lumière faiblit, et qu’il suit sur les boiseries de sa chambre l’ombre dansante des feuilles du platane qui viennent se joindre aux ancolies de la tapisserie.

Jean Prod’hom

(P. F. 3) Constantin Regamey

Il est comme un sou neuf assis sur un banc du square, à l’écart, une chemise blanche et un gilet de jersey. Les enfants de son âge jouent au bord de l’étang avec leurs reflets et des bouts de bois. Il tend l’oreille parce que ça le repose des langues dans lesquels il a baigné depuis sa naissance. Ses yeux font des bonds, s’agitent dans ses orbites mais ses mains reposent l’une sur l’autre, le vent brasse dans son dos les feuilles de l’automne. Il a le regard de la chouette égarée dans le jour, ses pensées qu’ils superposent vont à l’aveugle. La jeune femme qui l’accompagne lui dit quelques mots en allemand.

On imagine le garçon couché sur un riche tapis d’orient dans un salon d’ors et de stucs, penché sur une planisphère, détaillant en tous sens les régions qu’il a traversées, leurs capitales, la Crimée, la Suède, Tallinn ou Kiev, les ambassades et ses brèves rencontres. Orphelin au front bombé, la vie lui pèse. Il engrange pourtant, sans s’inquiéter, ce qu’il lui faudra bien un jour oublier.

Lorsqu’il se lève il hésite, tâtonne avant de mettre la main sur une canne blanche, il marche à quelques pas de la dame qui l’accompagne, avec les yeux ouverts sur une nuit faite des pièces d’un puzzle dont on peine à concevoir la découpe, apaisé de ne rien avoir à ajouter.

Jean Prod’hom

(P. F. 2) Alice Rivaz

On aurait pu imaginer qu’elle souffrait d’une conjonctivite s’il n’y avait eu au fond de ses yeux cette esquisse de sourire et le bouquet de lys blancs sur la cheminée. Et puis personne ne la voyait, accroupie sous le piano à queue noire, avec un livre qu’elle tenait enveloppé dans sa jupe à fleurs. Pan de mur jaune, échiquier sur la table ronde, la petite est cachotière, elle a dans une poche la lettre d’un de ses amoureux. La fenêtre est ouverte sur le jardin.

Quelqu’un songe au pied de l’immeuble à l’enfant qu’elle fut, tend l’oreille au bruissement de l’été, sourit sans regret aux bouts de romans qu’elle a écrits tout au long de sa vie, à son amour, à ses chagrins. C’est un prélude de Chopin, son visage s’illumine, tout semble si facile. Elle sourit de ses mensonges, monte en épingle les choses heureuses. Les murs qui l’entouraient se sont écroulés il y a bien longtemps, les épreuves traversées n’ont plus d’importance.

Elle continue sa route avant que la musique ne s’arrête, avant que n’apparaisse une hésitation sur le visage de l’enfant. On entend dans la descente de la chêneau les restes de l’averse du matin. Il y a tellement de choses qu’on ne dira pas, un nuage passe dans sa main, le vent seul touche à cette épure. Dans le jardinet un homme coupe quelques roses tandis que la femme passe, rassemblant d’une main, comme les miettes après un repas, les morceaux de sa vie dans son beau visage uni. Il y a des jours où les choses se font sans que personne ne placarde ses états d’âme.

Jean Prod’hom

(P. F. 1) Jean-Claude Hesselbarth

Je sais qu'à un certain moment on n'écrit pas autrement que sous dictée.

Une voix dont personne ne savait rien et que personne n'avait entendue avant lui a obligé le bonhomme à retrousser les manches en engageant des travaux imprévus, au burin et à la pointe sèche, pour mettre dans la langue de quoi entendre le monde et ses parties, tels que personne ne les avait entendus jusque-là ; reprendre chaque chose dans ses rapports aux autres, le monde, les êtres qui en sont locataires, les événements qui s'y déroulent ; refonder la langue qui est seule susceptible de les dire, la libérer des formes convenues de subordination, plier la ponctuation à cette entreprise, réhabiliter ce que les certitudes académiques ont mis au pilori ; remettre chaque chose avec du jeu dans le jeu, puzzle ou peinture, rythme et coupures.

À côté du monde dans lequel on croit vivre et que l'on croit voir, il y a des mondes que des voyants soudain nous font voir et qui nous donnent la force de ne pas nous livrer à la tyrannie du réel.

L'entreprise a été interrompue au moment même où l'homme est mort en 1947, il ne nous en dira pas plus.

Mais la voix n'a pas cessé de se faire entendre, car l'écriture a elle aussi ses cordes vocales. Inutile pourtant de frapper, les ponts sont coupés, les volets sont fermés, personne n’est assis sur les marches d’escalier.

En tendant l'oreille sur le parvis de l'église qui surplombe la Muette, on entend pourtant quelque chose qui défie tous les secrets, c’est dimanche, le bourg est désert, on perçoit une rumeur, un bourdonnement, du bas du lac au haut des vignes, une empreinte qui n’est pas si différente de celles que laissent dans le paysage les choses d’autrefois auprès desquelles on a été enfant et vers lesquelles on retourne un jour, le silence de la ruelle, le silence des galets, des roses contre le mur, du crépi des murets juxtaposés comme dans les livres de Ramuz.

On se surprend alors à rebrasser les cartes, et on regarde les choses sans arrière-pensée, comme elles le sont avant d'être dites, et on recommence une partie avec des yeux neufs.

Jean Prod’hom

Avec Thierry Metz

Reprends depuis quelques jours, à petites doses, les septante-sept textes écrits cet été entre Colonzelle et le Riau. En me demandant si je fais bien.

Maintiens, mais en les déplaçant quelquefois, les septante-sept fragments que j’ai retenus des lettres de Thierry Metz. En les écourtant parfois. Avec la certitude que ce qui a soutenu cette entreprise ne tient plus que par un fil à ces quelques mots indiqués en italique. Car si ceux-ci l’ont soutenue, ils en ont aussi différé l’accès. Je m’efforce maintenant de préserver, et c’est l’essentiel, l’étendue de ce que je ne saurais dire autrement, c’est-à-dire le silence sans lequel on n’entend rien, d’élaguer ce qui encombre, avec le risque qu’il ne reste plus grand chose à la fin.

J’aimerais encore, lorsque chacun de ces septante-sept morceaux tiendra debout, les filer d’un trait en m’assurant que l’ouverture creusée en chacun d’eux ait la dimension qui convient pour laisser passer une ficelle de chanvre brut, qui aura à creuser encore, de l’intérieur, le ciel d’un bivouac.

Jean Prod’hom

State | Paolo Woods et Arnaud Robert

Les photographies que Paolo Woods présente au Musée de l’Elysée pourraient faire croire qu’Haïti est un immense patchwork aux couleurs de l’Afrique faufilé par la conscience économico-religieuse de l’Occident. Il n’aurait pas tout tort. Mais il ne comprendrait pas pourquoi tout cela tient ensemble. Le texte d’Arnaud Robert qui accompagne cette belle exposition déplie avec lyrisme ce que chaque image réunit et encadre.

Paolo Woods | Musée de l’Elysée

Je devine désormais pourquoi les Haïtiens, surpris d’avoir renvoyé les colons chez eux, tutoient les dieux. Méfiants pourtant, ils attendent depuis 1804 leur retour. Dans une touffeur qui fait douter de tout. Ils les attendent la main au canon sur le parvis de la citadelle Laferrière, avec des Casques bleus sur les toits qui les encadrent. Voici le paradoxe, les colons sont dans la place, dans leur dos, et tout le monde le sait. Comment dès lors et pourquoi faire quoi que ce soit ? Quoi d’ailleurs ?

Les Haïtiens ne sont pas là où on croit, vivent dans un espace parallèle, à côté d’un président qui se promène avec une casquette de seconde main sur la tête et un portable à 10 dollars. Il y a quelque chose de mystérieux, personne n’écoute personne, chacun s’oppose à chacun, on se convertit, se reconvertit, le chef de la police lance une ligne de vêtements, le médecin importe des voitures, on échange sa place, le directeur du Bureau national d’ethnologie est aussi un prêtre du vaudou, le chansonnier devient président. Et ça tient un jour, on recommence et on renonce le lendemain, sous les yeux complices de l’ONU et des ONG qui se prennent au jeu.

Il y a si peu et tout est si vif aux Cayes qu’il n’y a rien à ajouter. La volonté de stabilisation est un voeu fou, il n’y a rien à stabiliser. Les Haïtiens vivent dans une jungle de connexions, ni légales ni illégales, qui connectent l’enfer au paradis. Les terres changent de main, les cadastres se juxtaposent sans jamais s’empiler. Haïti est le laboratoire d’une interminable transition. Au carrefour on joue au loto. Et ce qui pourrait être un cauchemar – et qui l’est – devient récréation continue. On y sent l’odeur de l’essence et de la liberté, l’odeur de la foule et de l’insouciance, des cadavres et des épices. Quel avenir quand il n’y en a plus. On ne l’imagine pas, on le fait.

Et puis il y a, lorsqu’on s’attarde sur la carte de ce bout d’île, la naissance d’un rêve : Port-de-Paix, Petite-Rivière, Mont-Organisé, Cabaret, Belle-Anse, Limonade et Marmelade, Petit-Goave et Grand-Goave, un tableau de Préfète Duffaut, le sourire de Dany Laferrière, un air de comptine qui fait oublier le sang versé pour rien.

Jean Prod’hom

Entre Paris et Corcelles

Entre Paris et Corcelles s’étend un territoire immense parsemé de villages malingres et de petites villes un peu folles, recouvert de friches et de bois, de prés et de pâturages sans personne, qui rappellent au passager du TGV lorsque la nuit tombe que l’homme n'est ni tout ni partout.

On aura tôt fait de l’oublier. Et voyez-vous, de le savoir ce soir au Riau me fait du bien.

Jean Prod’hom

Midi au square du Temple

Quelques vieux du quartier, assis sur les bancs décatis du square, habillés de vieilles hardes qu'ils portent jour et nuit somnolent ou lisent. De l'autre côté, trois ménagères à l’ombre d’une haie bavardent, les bras croisés sur des blouses et des tabliers tachés qu’elles ne quittent pas.

Passe en trottinant un homme bien enveloppé, suivi d'une lourde dame, la quarantaine ; ils courent en boucle, tous d’eux revêtus d'un haut et d'un bas de training ; ils sont en sueur, grimacent, s’époumonent, souffrent comme on n’osait jadis le faire que chez soi ; le troisième a des allures de Buster Keaton ; il accompagne, en training également, le duo qui peine ; le solide gaillard serre dans chacune de ses mains deux bouteilles d'eau qu'il tient comme des chandeliers et qu’il tend à ses deux clients chaque fois qu’ils passent devant le buste de Bocquillon-Wilhem, fondateur en 1833 des Sociétés chorales.

C’est un de ces coachs que chacun se targue d'être pour ses contemporains et dont la société est envahie dans quelque domaine que ce soit : accompagnateur, consultant, conseiller financier, dans un monde qui vire à l’organisation semi-privée de toutes ses activités. Au nord du square une vieille chinoise en pyjama fait une réussite sur une borne interactive que la mairie du 3ème arrondissement a installée pour le bien-être de chacun. Un homme dans la fleur de l’âge, bien mis, traverse le parc d’un pas vif en répétant : «Je te l’avais bien dit, je te l’avais bien dit. » Je ne vois personne à ses côtés, il téléphone.

Si tous s'ignorent c'est parce qu'ils se connaissent bien, se croisent ici tous les jours et fréquentent sans se saluer les mêmes couloirs de l’administration communale. Les autorités ont soigné le décor : roses trémières dans la rocaille, terre retournée au pied d'arbres étiquetés, canes et canards pataugeant dan la mare ceinte de basses clôtures de fer.

L’espace public ressemble toujours davantage à un grand parc protégé – où les activités de nature privée sont venues rejoindre les activités communément admises –, entouré de grilles protectrices en fer de lance relevant sans qu’on se l’avoue d’une instance psychiatrique généralisée.

Il n'y a guère que les enfants qui nous rappellent que la psychiatrisation du monde n’est pas achevée. Circonscrits à l’intérieur du square du Temple par un second grillage au fines mailles, ils jouent au paradis ou aux gendarmes et aux voleurs, suivent les pigeons qui passent au-dessus de leur tête.

En sortant du square, je rattrape à la hauteur du numéro 102 de la rue du Temple deux adolescents. Ils fuient. En training et en baskets. Ils ont certainement fait le mur.

Jean Prod’hom

Insurrection au lycée Victor Hugo

Théodore Delacroix me ramène à Eugène Géricault, je n’y puis rien. Le Radeau de la Méduse n’a jamais cessé de côtoyer dans mon esprit la Liberté guidant le peuple et mes insurgés ont toujours eu l’allure de naufragés, le sourire en plus, l’anéantissement en moins ; on se dresse, lève la tête, on agite son mouchoir ou une bannière afin d'attirer l'attention. Regardez, regardez la terre nouvelle et la justice qui se lèvent à l’horizon. J’ai souvent pensé que la liberté avait pour domicile un radeau à la dérive.

Comment sortir de l’étouffement dans lequel nous plongent mer et vie sociale. En entassant des cartons, des chiffons, des poubelles ou des pavés, radeau de fortune sur lequel on grimpe pour mettre la tête hors de l’eau et respirer. En se coupant du passé et des ports, en faisant table rase, voici venir les heures chaudes, il n’y a plus de marche à suivre, plus de portulan. On bricole ; la faim, la déshydratation et la folie menacent. Mais rien à dire là-dessus, une bonne manif ça fait du bien.

Lorsque le lycée Charlemagne apparaît au coin de la rue de Sévigné, les insurgés du lycée Victor Hugo les saluent, rires et cris. Mais les deux groupes ne se mêlent pas, on ne mêle pas le 3ème arrondissement au 4ème, le marais au marais Charlemagne à Hugo. Aucun des groupes ne veut que le sien se dilue dans une entité qui entamerait sa liberté et son indépendance. Les insurgés de la première heure sont contre toute centralisation, ils veulent vivre entre eux le nouveau monde et la justice, sur le radeau qu’il ont bricolé, avec leurs couleurs et leurs bouts de chandelle.

Les lycéens ont fixé sur la façade du lycée Victor Hugo plusieurs calicots de toile et de carton contre le ministre de l’Intérieur et les expulsions, tout autour d’une plaque en dur, silencieuse et fixée dans la brique, qui rappelle que, de 1942 à 1944, plus de 11000 enfants ont été déportés de France par les nazis, avec la participation active du gouvernement français de Vichy, assassinés dans les camps de la mort parce que nés juifs. Plus de 500 de ces enfants vivaient dans le 3ème, nombre d’entre eux ont fréquenté le lycée Victor Hugo.

Et que ceci a à voir avec cela. D’une manière ou d’une autre.

Jean Prod’hom

Calet mon ami

Du sommet de la tour Eiffel – vieille bourgeoise vêtue de dentelle de Paris – la ville semble bien petite. On distingue à l’oeil nu les feuillus qui l’ourlent et l’empêchent de déborder. Voir si petite et d’en-haut cette ville qui m’a tant effrayé autrefois sur un pont de bois du Bois de Vincennes me réconforte. Il fait un soleil d’automne et je resterais bien ainsi perché à démonter ces maisons pierre à pierre, ausculter les puits sombres de ces archipels et leur seconde vie sur les toits.

Les filles ne voient pas l’affaire sous cet angle et veulent accompagner leur mère aux Galeries Lafayette. On prend le RER jusqu’à Javel ; coup d’oeil à la réplique de la statue de la Liberté sur l’Île des Cygnes, pont de Grenelle, la Muette. On se sépare à Chaussée d’Antin La Fayette. Je décide, coup de tête, de ne pas quitter la rame de la ligne 9. Jusqu’à Montreuil.

A cause de trois petits textes d’Henri Calet : Mes copains, De bonnes nouvelles de Montreuil et Mes petits amis de Montreuil publiés par Combat et Réforme en 1947 et 1948, écrits pour donner un coup de main aux Amis des Enfants de Paris, une association que Robert, Serge, Marie-Claude et quelques autres fondent à la sortie de la guerre pour sauver le plus d’enfants possible, des enfants qu’ils attrapent lorsqu’ils se sont endormis sur les marches des stations de Pigalle, Anvers ou Barbès après le passage du dernier métro. Et que les animateurs de cette association emmènent jusqu’à Montreuil où ils ont mis la main sur une maison, inhabitée depuis le commencement du siècle. Un chantier qui nécessite du matériel, de l’argent et de l’aide. Calet offre la sienne en leur promettant d’écrire des articles appelant chacun à participer à cette aventure, c’est tout ce qu’il peut faire.

Il y a dans ces trois petit textes de Calet, comme dans tout ce qu’il écrit et touche, une grâce bienveillante qui réconcilie avec la vie et ses hôtes le plus récalcitrant des hommes.

Qu’est devenue cette maison, c’est cette question qui m’amène à Montreuil. J’hésite : Porte ou Mairie de Montreuil. Décide pour la seconde et me trouve devant la mairie. Je ne connais pas cette ville de banlieue mais quelqu’un me souffle qu’elle n’a pas changé. Emprunte le boulevard Paul Vaillant-Couturier, sans trop espérer, pensez donc, plus de 100 000 habitants, 10 000 maisons peut-être. La rue de l’Eglise est charmante, guigne à travers la baie vitrée de la Maison des Femmes de Montreuil, des femmes partout, faut pas s’étonner. J’entre, une permanente me sourit, je lui souris. Lui demande si elle sait où se trouve la maison qui a accueilli il y a soixante ans les Amis des Enfants de Paris qu’Henri Calet a soutenus. Non je n’ai pas d’adresse, elle me conseille alors de passer à la Mairie et de prendre contact avec les archives. Mais madame, demain c’est loin. Une autre fois.

Je me fie à ma bonne étoile, le soleil aussi qui réchauffe les rues Danton, Mirabeau, Désiré Charton dans laquelle des artistes dressent un fausse souche de bois mort. Je crois toucher au but lorsque je tombe à l’extrémité de cette même rue sur la Résidence Rochebrune. Pour l’insertion vers l’autonomie. Mais à y regarder de près, cet immeuble ressemble plus à un squat qu’à une maison d’accueil, et son architecture indique à l’envi qu’elle n’existait pas au milieu du siècle passé. Je renonce donc mais prends du bon temps, le soleil ne tarit pas d’éloges cette ville de banlieue qui a capté la vie et le sang du centre de Paris. Traverse une seconde fois la rue de l’Eglise et reprends le métro à la Croix de Chavaux. Reviendrai à Montreuil. Promis.

Retour au Riau, retour au texte même, à tout hasard. Tombe alors, comme il se doit, sur ce qui me manquait, l’adresse de la maison des copains de Calet que celui-ci mentionne à la fin de son article, au cas où des gens bienveillants voudraient bien leur envoyer ou apporter quelque chose, à tout hasard : 150, avenue du Président-Wilson.

Google earth

Google earth fait le reste. L’autre jour, lorsque je me dirigeais vers la Croix de Chavaux, j’ai passé tout près de la maison des Amis des Enfants de Paris, je ne l’aurais pas reconnue. Je l’imaginais moins haute, les fenêtres ouvertes et les façades blanches. Avec des cris tout autour, un chien mais sans grille ni portail. La maison des Petits amis de Montreuil est devenue méconnaissable.

Jean Prod’hom

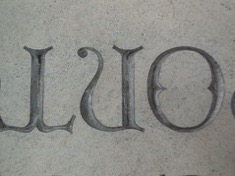

Calligraphie au cimetière Montparnasse

Drôle d’ambiance l’autre matin dans la 12ème division du cimetière Montparnasse, loin de la surveillance de Charles Pigeon ; une pierre est roulée sur un tombeau vide, personne aux alentours. Plus loin un homme allongé s’affaire sous une ombrelle qui le dissimule, je m’approche ; il tient un pinceau, repasse en noir les lettres et les chiffres délavés des noms et des dates gravés sur le marbre. Il pleut.

Je le salue, il se redresse, on parle de tout et de rien comme il convient de le faire dans de tels endroits. Avant de s’engager sur une piste plus sérieuse.

Des transports routiers l’homme a fait le tour, il a commencé il y a quelques mois une formation en cours d’emploi de graveur sur pierre ; il y apprend la taille, la gravure, la calligraphie, le dessin de médailles et de blasons. Il compte rester chez son patron d’apprentissage pendant quelques années encore, le temps de parachever ses connaissances. Alors ce sera la province, marre de Paris, la Normandie peut-être, il y a du boulot dans la branche.

L’homme vante les mérites de la vraie gravure, la gravure manuelle ; il liste les défauts de la technique du jet de sable incapable de creuser la pierre en V, seul profil qui assure aux inscriptions une bonne résistance au temps. Il faut que l’eau s’écoule, la taille en V y contribue. Il est vrai que la lettre E résiste moins bien que la lettre I, c’est ainsi. A nous les calligraphes de faire réapparaître la lettre E lorsqu’elle disparaît, cette lettre est notre bénédiction. Il m’emmène dans la division 11 pour me montrer un bon exemple de ce qu’un homme de sa trempe sera capable de graver bientôt dans le marbre.

C’est l’heure de se quitter, j’hésite à lui demander encore quelque chose, un geste en passant, remettre une couche sur les E de la tombe de Beckett qui s’effacent, à deux pas de celle qu’il restaure. Et puis non, l’homme a assez de boulot, et il y a tant de E qui disparaissent.

Jean Prod’hom

Lemmes 11

Elle se plaint en salle des maîtres de la faiblesse de ceux dont elle a la charge, de leur incapacité à faire tenir ensemble ce qu’elle leur enseigne avant de lancer ceci : «Les connaissances de nos élèves ressemblent chaque jour davantage à des pans incomplets de briques dont il manquerait le premier rang.»

S’obstiner à leur demander d’empiler des parpaings est en effet un non-sens ; la connaissance n’a rien à voir avec un bunker, elle est un objet qui vit précisément de ne pas avoir de toit ; elle perd la boule lorsqu’on le lui impose et s’abîme par le bas, c’est sa manière à elle de dire non, de ne pas se laisser enfermer dans un sujet lui-même captif.

Jean Prod’hom

Il y a le pavé des rues piétonnes

Il y a le pavé des rues piétonnes

la nuit quand il pleut

les nuances de gris

il y a les concours de circonstances

les contrecoups

l’embrayage

il y a l’hypnose

le vin cuit

les glaciers et les devantures des fleuristes

Jean Prod’hom

Qu’une inépuisable, inexorable absence

A la fin plus rien n’est jouable. La pente est si raide qu’on n’essaie plus de remonter ses peines, en cet endroit où elles se mêlent à celles des autres, se réchauffent et cueillent les fruits de leur courage, celui d'avoir su remonter leur fardeau. Il dégringole les jours, plus bas encore que tout camp de base. Lui est devenu impossible de penser pouvoir un jour encore faire un avec lui-même, avec les autres et les alentours. Champs de chaume, hôtes anonymes, interminable allée de gravier.

Qu’une inépuisable, inexorable absence.

A force de retirer chaque mot superflu, il ne lui était resté que le silence.

Jean Prod’hom

Visage qui s'endort

Le bruissement d’une aile multicolore avertit que le ciel n’est plus à l’abri, ça entre et ça sort. Un homme couché sur un bûcher se réveille, sans question ni réponse, ne sait quoi faire de son désarroi, sinon marcher et pousser devant lui encore un peu de cette lumière qu’il a portée. Je me réveille de mon côté à la lisière d’une châtaigneraie, à deux pas des vignes d’Entagnes, des coques sur la tête et des brins d’herbe sous la main.

Visage qui s'endort.

A l’aube l’alouette lance son chant, quelque chose s’émeut plus qu’à l’ordinaire, tu pianotes du bout des doigts quelques mots illisibles. Un immense chagrin descend la vallée. On ne dansera pas ce soir sur la place du village.

Jean Prod’hom

On parle un peu de tout et de rien

Il n'est parfois plus temps d'écrire, libre ou sous contrainte, ou de se justifier, de ressusciter le passé ou rêver l'avenir, d'ouvrir ou de claquer les portes. Mais plus simplement de résister aux côtés de ce qui résiste, le lierre qui s'accroche, la coque de noix qui fait le gros dos. Pagayer avec les idiots.

Quelquefois tu viens me voir, tu t'assois. On parle un peu de tout et de rien.

Pourquoi les livres sont-ils souvent si longs. Que coûte un filet d'eau et à quoi les reconnaît-on. Que disent les bêtes, et leurs plaintes sont-elles formellement recevables. Que pèse un hortensia, et où commence-t-il.

Jean Prod’hom

Je ramène une constellation

S’il revenait au raisin de se gorger de soleil, aux baisers de mêler nos salives, s’il revenait aux sous-bois d'offrir un abri, aux bêtes d'y garder leurs secrets, au soleil de brûler nos plaies. S’il revenait aux lisières de se rire de la raison, aux lois d’enseigner la patience, aux chiens de se faire les dents, aux os de résister. S’il revenait au rire de faire douter la justice, à l'hiver de faire bon accueil à la bruyère, aux sorbiers la fête aux merles, aux heures d'être plus discrètes.

S’il revenait au mauvais temps de fournir mille alibis, aux erreurs d’introduire au pardon, s’il revenait au bon sens d'interrompre cette litanie, il reviendrait à cette ritournelle de faire de ces si un là.

Je ramène une constellation.

Jean Prod’hom

Mon seul présent

Le seul mot dont l’enfant dispose pour apprivoiser l’absence ne suffit pas. S’en ajoutent d’autres, l’enfant grandit. La détresse disparaît alors sous des piles de récits et de boniments.

Survient un jour l’appel inverse, dédire le livre et toucher terre, brasser la terre maigre et les mots premiers, jusqu’au rocher. Se réjouir de la zone de rupture et suivre le filon, au fleuret et à la massette, bégayer la galerie.

On ignore tous la même chose, chacun le sait. Comment dès lors offrir à notre ignorance la place qui lui revient, comment lever les traces de sa présence en usant des mots qui la recouvrent et la manquent. Retourner la bougie, la mèche et sa flamme, éclairer un peu de ce noir qui bouge dans le fond, sans début ni fin, lisière dont on ne sort pas, qu’on entre ou qu’on sorte du bois.

J’écris une philosophie. Inachevée et inutile.

Mon seul présent.

Jean Prod’hom

Pour franchir une frontière

Je suis à l'étage, tu es au salon. Pas d'alignement ici mais des décrochements ; la pente n’est jamais nulle, il y a des hauts et des bas. On roule côte à côte dans les vallées qui joignent le nord au sud ; on marche seul, ou main dans la main, d’ouest en est, le long de sentiers qui, je le crains, disparaîtront un jour. Qu’y pouvions-nous, il y avait matière à davantage.

Pour franchir une frontière.

Nos temps n'ont pas même origine. Ils se superposent et coulissent comme des plaque tectoniques. Lorsqu’elles se rejoignent, on boit un thé. J’ai trouvé un passage secret qui traverse l'épaisseur des pages d’un livre. Chacune d’elles en protège l'accès. Je glisse sur ses parois, bivouaque sur d’étroits replats, passe à la ligne, invente des rampes d’escaliers, saute de bloc en bloc comme au eu de l'échelle.

Je tourne aujourd’hui le dos à l’idée d'entretien infini, sans abandonner aucune des vertus cardinales. Je ne suis pas du coin, débouche au-delà du point à la ligne et prends l’ascenseur.

Jean Prod’hom

Comme un parfum

Silence, tu as fait le pas. Assez payé ton dû, assez ravaudé les barreaux de ta prison. Au diable les soutraitances et les fidélités abstraites, au diable les récits qui maintiennent en état nos certitudes. Tu as remisé les filets. Je décroche moi aussi de ma propre langue, me dégage d’une lévitation qui m’abaisse, claudique. Pas d’oeuvre mais des passages ; la première est un poison inodore, les seconds sont des cols.

L’hydre s’agite, la menace s’étend, à quoi bon s’en défendre. Rejoins le labyrinthe, les mots ne se plient pas à la volonté de la phrase et à ses ronds de jambe. Dire et veiller comme dans un rêve. Je te suis sur ces équilibres subtils où la raison se rétracte, où le dehors remonte de dessous et le dedans le suit dehors. Je sors déchaussé dans le chaos des mots rugueux, souffle sur la langue et ses pouvoirs latents pour faire entendre une voix qui porte l’odeur de l’eau et du pain d’épices. Comme un souvenir.

Comme un parfum.

Jean Prod’hom

Le soir si je peux

La vie dépend-elle de la liberté en ce sens que celle-ci permet de faire le choix de renoncer à celle-là ? Ou alors la vie est-elle une donnée primordiale, essentielle, qui préexiste à tout exercice de la liberté ? demande Tristan. Tu as choisi.

Je lis désormais tes poèmes, des poèmes vivants, délivrés, qui font entendre ce qui fut, en deçà et au-delà de ta mort.

Le soir si je peux.

Jean Prod’hom

Ce pourrait être un visage

Quelques fruits oubliés dans un compotier, une ambiance de nature morte, personne sur la place. Tu longes le pot-au-noir, taille un poème à bout de bras dans lequel souffle la fraîcheur des cales. Tu croyais qu’un seul mot aurait pu suffire pour soulever la chape et faire danser la place. Sans y toucher. Et c’est une image du vent qui vient, celle de la manche d’une veste oubliée sur le rebord d’une fenêtre, celle de linges blancs flottant à l’étendage.

Ce pourrait être un visage.

Celui d’un inconnu, le mien peut-être, ou le tien, indiscernable, car les choses ne font qu’une malgré les apparences, plongé dans un milieu qui ne renvoie à aucun au-delà de lui-même, s’étend comme le jour lorsqu’il se lève, un jour mitoyen. On y voit danser de petites particules d’immortalité et on entend dans un transistor le tube de l’été.

Jean Prod’hom

Qu'y a-t-il derrière ce qui n'a plus de sens

Effrayant, du pain sur la planche en pagaille, dont se saisissent chaque matin de solides gaillards bâtis pour écoper. Les ordres se chevauchent, les sous-chefs se bousculent, chambard de cris et de peines, évitements, amoncellement de détails, têtes présentées sur des plateaux. Une vague de justifications jusqu’au soir, l’extension diffuse de l’inarrêtable.

Qu'y a-t-il derrière ce qui n'a plus de sens?

Une plate de Bretagne le ventre pris dans la vase. Un ponton. Le passage d’une corneille. De la tourbe et de la bruyère. Guère plus et c'est bien.

Jean Prod’hom

Et croître

Les orpailleurs sont étendus dans le pré où le vent chantonne. Sans partition. Tu me dis que la poésie justifiée est un avatar de la technique et me demande pourquoi on se dope de contraintes supplémentaires. Il suffirait de ne pas raidir les lignes de fuite avec des barres de fer, les laisser flotter comme des étendards. Echapper aux griffes, aux crocs. Respirer. Lever la tête et creuser.

Et croître.

Et aller comme un fruit sec, comme une fève ou un marron qui franchirait dans ta poche le détroit de Corinthe ou le canal de Panama.

Jean Prod’hom

Je reste où c’est le moins profond

Il est plus difficile de concevoir le moins que rien que le rien lui-même, et y demeurer.

Se glisser par l’ouverture du portail disparu qui claquait à ciel ouvert. sur un pan incliné, Flotter à mi-pente, entre le durable et le passager, en maintenant du jeu pour aller assez loin et n’y être pas rejoint. Se garder de ne pas s’y retrouver enfermé ou d’y être arrêté, intrus ou brigand, non je n’ai rien à déclarer, oui c’est mon domicile. Tout se désencombre, c’est un panorama immense qui se présente, des limbes frémissantes où rien vraiment ne se termine ni ne commence.

Je reste où c’est le moins profond.

Jean Prod’hom

J'avais besoin de l'écrire

Glissade ou déraison, le temps ça ne passe pas, j’en atteste. Il est tel que je l’ai laissé à Riant-Mont, avec ses hauts et ses bas, j’avais 10 ans, arbres et racines accrochées au talus. J’entends de nouvelles chansons sous les fenêtres ouvertes des studios modernes, on a bien changé quelques tuiles au pigeonnier et remplacé les escaliers par une place de parc.

Quelques chose résiste pourtant là où je reviens, passe et veille comme une racine. Bien sûr le décor s’est obscurci et la poussière recouvre les feuilles de houx, mais quelque chose expire et inspire en-dessous. J’ai pelé l’oignon, l’accessoire colore le ciel, ne me reste que le radeau immense et vide sur lequel je me dresse, le silence tendu sur lequel je marche. J’ai besoin de l’entendre.

Toujours ce mouvement de la bête qui tombe sur le dos avec le ciel au-dessus de la tête et qui se retourne avant qu’il ne soit trop tard. La porte s’entrouvre et le jour vient, ne pas s'engouffrer, ne pas avoir à tomber de trop haut. Rapprocher ce qui passe de ce qui dure jusqu’à les confondre. Personne sur le banc au pied duquel l’enfant se jouait de la mort en criant sur sa draisine accident mortel. Plus de draisine mais le jardin qui n’a pas bougé.

J'avais besoin de l'écrire.

Jean Prod’hom

Il y a quelque chose autour de nous qui ne sert à rien

Il y a des pommiers dans le verger, de vieux pommiers. Eux et moi nous sommes très d’accord mais nous nous ignorons cordialement. Le lierre, les mousses et le gui nous paralysent année après année.

Il y a le lac. Il y a le soleil et ses ombres qui dansent sur les crépis bleutés de l’ancien lavoir. L’eau clarine à la verticale de l’anche de fonte, pierres chenillées et fers grépés, bouteilles d’eau en équilibre sur la pierre ronde et inclinée du rinçoir, je vis sous la dépendance de mots qui ne sont pas les miens, mots d’absents, de fonteniers et de lavandières. Assis sur le banc de grès, je me souviens des paroles du prêtre de Poliez : « Une vie ça se cherche, lorsqu’on l’a trouvée c’est fini. » Ce n’est pas assez.

Il y a quelque chose autour de nous qui ne sert à rien.

Jean Prod’hom

Sinon...

La barque est pleine. De soutiens et d’encouragements, d’idées, de projets. Que d’aisance, de talent, de facilités. Mais pour quel océan ?

La haute mer, la mort les gens n’en veulent pas, églises et campagnes vides, messe sèche. Se ressaisir à temps.

Sinon...

Jean Prod’hom

(CQR) Tu es celle qui veille

Quelque chose de court, quelque chose de léger, quelque chose de facile à emporter. Il pleut sur Dizy, je te fais parvenir les légendes de notre voyage avec le mousse. Promis, je ne dépasserai pas les bords de la carte. On y voit les bois de Ferreyres et, au fond, la carrière jaune. A quoi bon nous encombrer. (P)

Tu es celle qui veille.

Que d’amour il m’aura fallu pour que ma langue se délie, que de silences pour que je réduise ma voilure.

Jean Prod’hom

Le petit cheval de mer

J’ai reçu l’autre jour un gentil mot. D’habitude je n’en dis rien, je les glisse dans une boîte d’où je les ressors pour les suçoter lorsque le mauvais temps rend la vie amère. Elle s’appelle Elisabeth.

Le soin que je mets à écrire, dit-elle, lui fait penser « au soin qu'on met à pincer les tomates, à répondre à l'enfant, à faire bien son métier. » Je trouve que c’est joliment dit. Elle tenait autrefois un blogue que les circonstances l’ont amenée à laisser en friche. Je suis allé voir, ça vaut le détour, il s’appelle La pêche à la baleine.

Voici ce qu’elle écrit après : « Je me demande si le fait d'accepter une nouvelle fois d'être émue par les mots d'un autre n'est pas un signe qu'il faudra m'y remettre. » C’est beau, non ?

Et puis il y avait un cadeau attaché à cet envoi, un petit cheval de mer. Une occupation de gamin qui me plaît bien et qu’elle présente ainsi : « Coquillages et bouts de truc : vous aurez compris que le jeu, la note juste, est de ne rien déplacer, ni une algue ni un grain, de ce que la mer a amené. » J’ai bien compris et je dépose votre cheval au pied de mon brise-lames.

Portez-vous bien vous aussi.

Jean Prod’hom

Juste ce qu'il faut

La vieille ne cherche plus à mettre la main sur ce qui se suffit à lui-même, elle conçoit des motifs à l’emporte pièce et les brode sans tambour ni trompette, des napperons aux vides si lâches que le soleil ne s’en aperçoit pas. A l’angle de la véranda une araignée tisse sa toile.

Ne rien avoir à sacrifier pour ne pas avoir à gonfler ce qu’on est, une table ronde pour poser la théière, une fin d’après-midi, des fruits et le chat qui dort, les enfants du parc qui s’envoient en l’air sur un tapecul, aucune vérité n’est apparente. Rien n’est caché de ce côté-ci, ni de ce côté-là. Mais quoi alors ?

Juste ce qu'il faut.

Jean Prod’hom